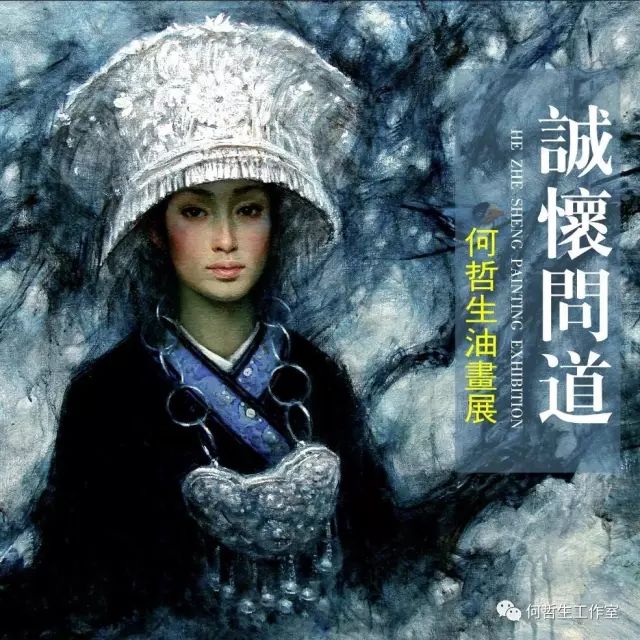

小序

多年的艺术实践我关注两个问题:

一,倾注於地域文化。

土生土長於巴蜀地区,从古至今巴蜀文化养育了 我。这里是我的艺术生发的根基。我的艺术倾诉离不开地域文化。民族文化是 由多个具有特质的地域文化所构成。做好地域文化就是对民族文化的发展切实的贡献!

二,油画本土化的努力。

油画是欧洲的艺术样式,它有一整套学术要求。学透油画要表述中国人的生活和精神,有一个适应本土的问题。本土化便是油 画家的使命。

我的油画本土化的践行虽未见成果,但努力的方向是自觉的!

中国山水油画的意象傳承(原标题“回望家山”)

文/何哲生

二十世纪的中国艺术形态多元并存,那是一个风云多变的百年。艺术在这百年社会势力的均衡调节中被赋予了各种各样的倾向性,成为人为的功利的附庸,成为工具。同时二十世纪末,全球经济一体化进程中,艺术又遭遇强权政治、文化的同化的袭逼。以及经济一体化过程中艺术遭遇市场化的压力。

从美术的角度看,二十世纪二、三十年代在新文化运动的影响下,文化人曾为艺术寻找新的出路。出国留学、改造旧文化、图新图强;四十年代救亡图存;五十至七十年代为谁服务是艺术的宗旨,成为了“政治的风雨表”、“意识形态的形象表达”等等。

艺术失去了远古时代的自在性,成为他性。当文革结束,八十年代改革开放初始,思想获得一些解脱。艺术开始反省,寻找“自我”时,全球一体化旋风劲吹,强权的政治、经济、文化以经济手段引导现代主义对人类历史积累的传统文化和经典文化进行无情的颠覆和解构。

为此,我在上世纪油画践行中便倾心于“山水油画”这一命题的思考和践行,就是针对当下的流行文化潮流,寻觅山水画和油画的本质的契合。这是具有文化针对性的价值取向。

以“山水油画”为切入点,理由有二:一是,中国民族绘画以山水画成就最高。中国绘画的整个精粹都体现在山水画的审美理想中。

“山水画是中华文明的独特产物。千余年来,他作为中国绘画的最大门类及其艺术成就的集中体现,作为中国人关照自然、阐释世界和和承载其观念意义的一种重要方式,以鲜明的文化品格、丰富的表现形态参与了中华民族艺术精神和人文气象的建构。20世纪以还,伴随着社会的巨大变迁,山水画的文化渗透力尽管有所削弱,但为其提供并不断滋养着后来人的价值和形式渊薮仍然以其既作用于现实艺术情境,又作用于主体认知结构的双重效应,深深楔入当今时代。”

这就提出了作为中国画家一个双重责任和使命的问题:即,既要承继中国强大的文化艺术传统又要承继既成事实的西学东漸的西方艺术的传统。这是一个绕不开的现实!

二十世纪初到现在的一百年,无数的人提出过“中西融合”。不记得是蔡元培还是林风眠在二、三十年代杭州国立艺专时就提出“整理中国美术、介绍西方美术、调合中西美术、创造时代美术。”以及后来的“油画民族化”之风。几代油画家都曾做过各种尝试。

我在“山水油画”实践中,绕开对中国山水画形式表面模仿,深入地体味历史上中国山水画家面对自然运用中国美学”、“ “以大观小”、“俯仰自得、游心太玄”、“目既往还,心亦吐纳澄怀味象”、“心匠自得为高”、“化景物为情思”的审美情怀去感悟並把握山水的品格,从而意象化地溶畴到作品中去。

例如,范宽的崇高、雄强、博大;倪云林的寂寥、荒寒;八大山人的冷漠、孤傲…等等。这都是中国画家从“心源”观“造化”碰撞时“悟”的“意象”。所以中国画家这种“意象”是超越自然山水的“相”,已上升为形上的“道”。这种移形换相产生的意象是发自灵魂深处的“天人合一”观。

那么,要承继的西方油画,是否是一味地客观实证的真实呢?未尽然。油画风景画作为外光派最具天才的画家莫奈算是最敬畏自然的歌者,他尊重自然每一时间段那怕二十分钟变化的“印象”。他的“印象”是什么?不就仍然是从“心源”观“造化”碰撞时“妙悟”的“意象”!莫奈的画把自然物作为一种借体,对形和体积基本不在意,却运用“光和色”感悟並创建一种心灵的空间“氛围”,而这氛围就是他的“意象”。莫奈的实质就是他的空间氛围的“意象”!这空间氛围是形上“道”的体现!

由此看来,艺术发展到高级阶段都会在形上“道”殊途同归!

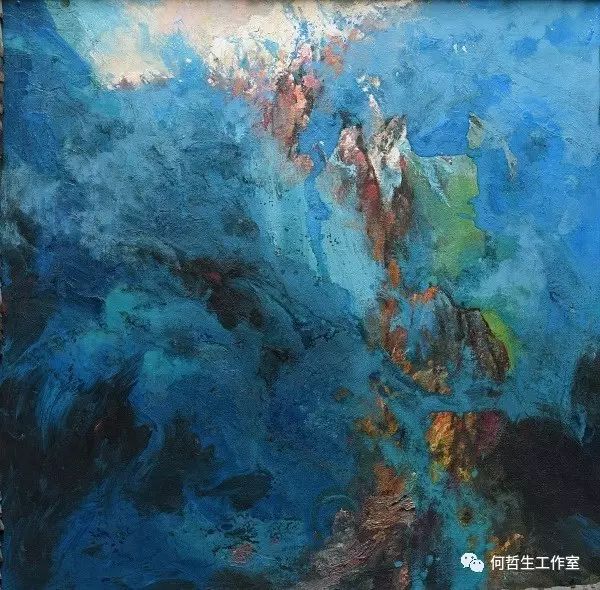

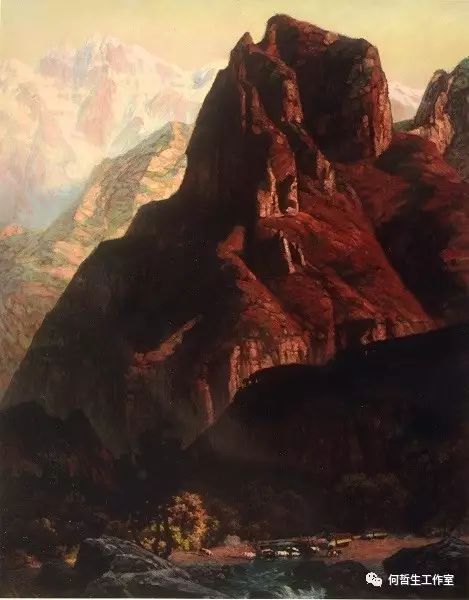

多年“山水油画”实践的心路历程,可以上溯到二十世纪七、八十年代。1978年的水彩画“烟锁庙峡”和1981年创作的“荧”,画面透过颜色泼洒流动的虚灵与实景山岩的渗化,创造出画面空灵的境界。我尝试脱离油画风景对景写生时自然时空的逼真性。而向中国山水画心灵映射、万象自得的主体性取舍的意象走近。

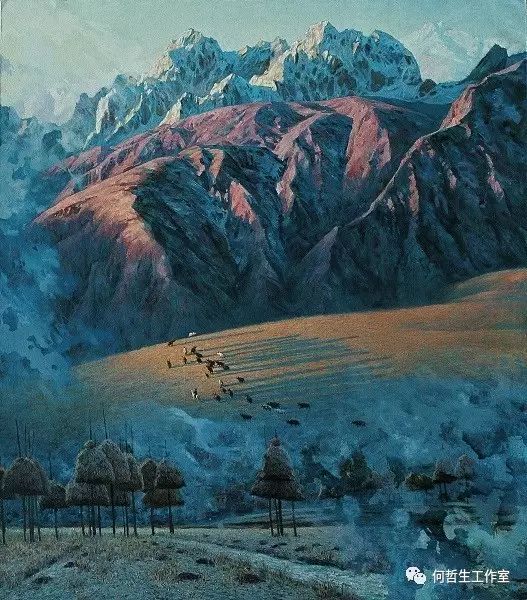

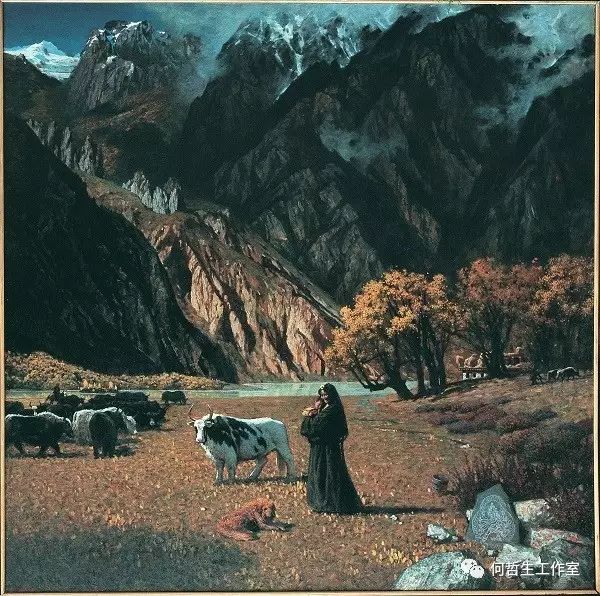

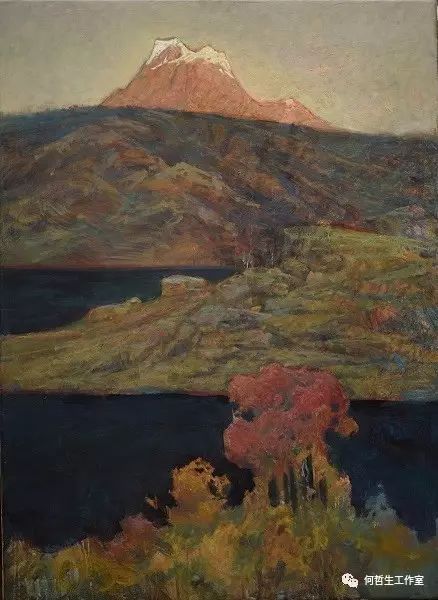

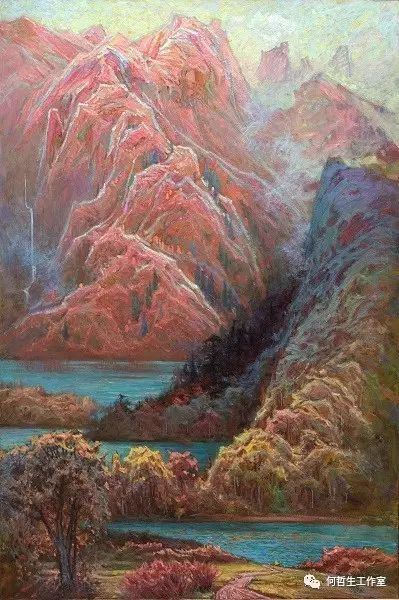

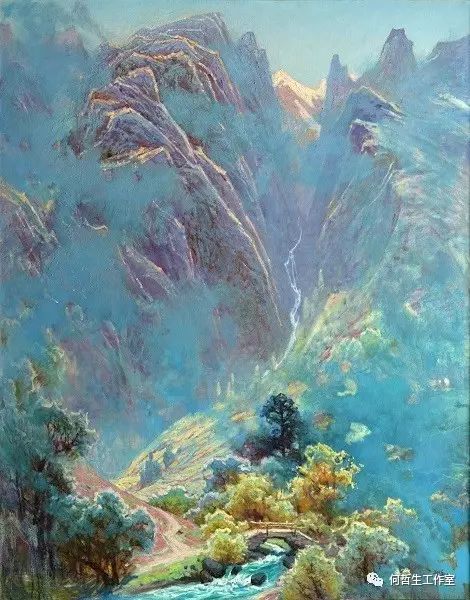

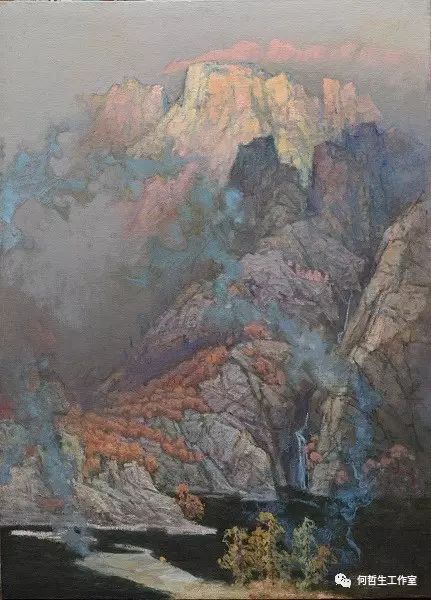

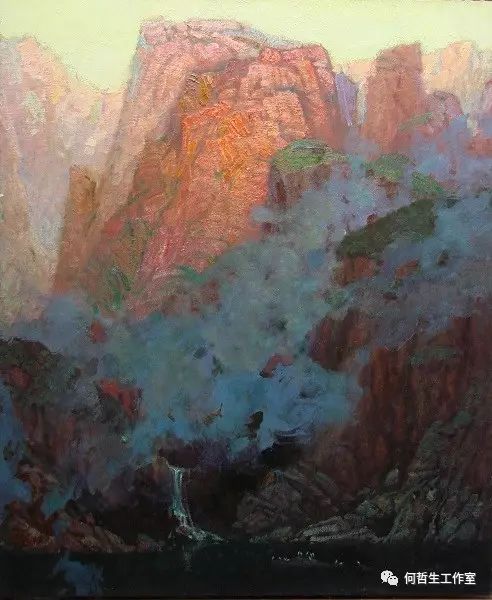

1995年创作的油画“巴郎后山”、“鹧鸪山”、“山色有无中”,这时期的这几幅画,大面积的使用泼彩,在虚幻缥缈中整理形。其构成特点是局部抽象、整体具象。这是对中国写意山水画的深刻认知,并转换到油画之中的探索。

这一技法产生的客观感受是大西南具有大美品格的大山大水。四川紧邻青藏高原,大巴山、岷山、横断山系与嘉陵江、岷江、金沙江、澜沧江、怒江、纵横交错、高低起落、植被丰富、山体雄浑、山形诡谲、气候湿润、云烟涌动、变化多端、生机勃勃、气象万千。身临其境,每年进山写生,胸怀中国山水画审美情愫,大泼彩则顺其然而为之。

中国画泼墨法在中唐兴使,近现代泼彩有所发展,但都逃脱不了实景泼、虚景留白实景压虚景的处理方式。这是工具材料的局限。我在画“巴郎后山”这类泼彩画中,运用实景与虚景交替描绘,达到虚景压实景而透实景的幻化效果。这虚景与实景的转换乃是宇宙灵气往还、生命流动的表征。这是对中国画泼墨技法的进一步探索。

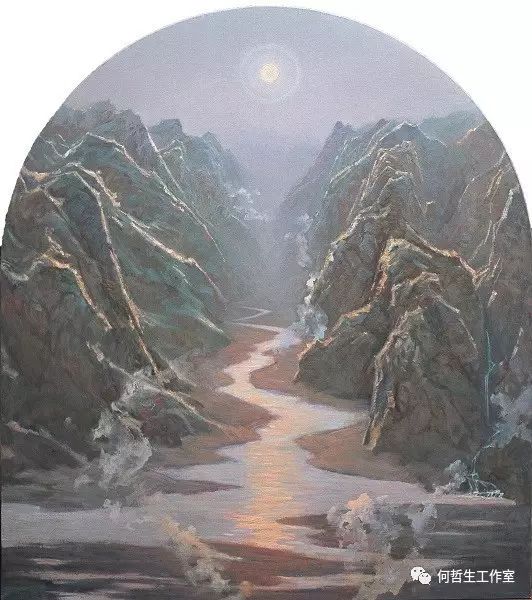

采用了逆光亮线组织山的形体。把中国山水画勾划山形的墨线反用,光的逆照形成光和色的亮线代替墨线。终于找到了线造型与光和色相结合的极好办法。既能从容地承继中国绘画、特别是山水画运线的魅力,又能将油画的本体语言“光”和“色”以及由光和色产生的空间意蕰体合无间地贯穿在山水油画之中。从而从心灵体悟出发,组织亮线的长短、粗细、疏密、流转的速度、节奏、韵律,使之趋向于诗和音乐。这是一种新的语汇。在践行中还是一个并不滿足的过程,有待于进一步的提升、完善和成熟。

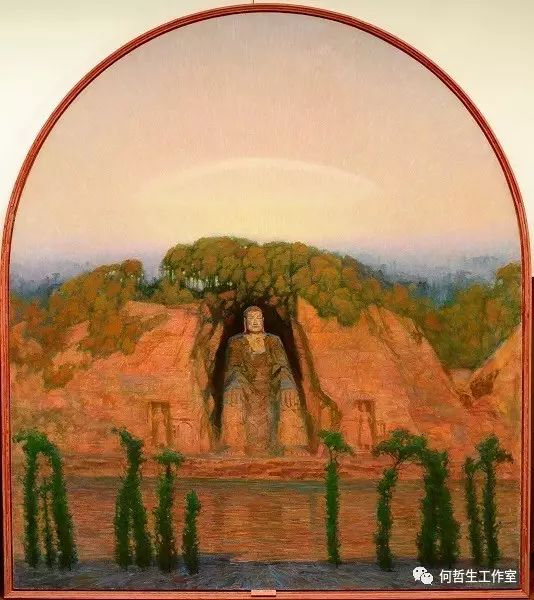

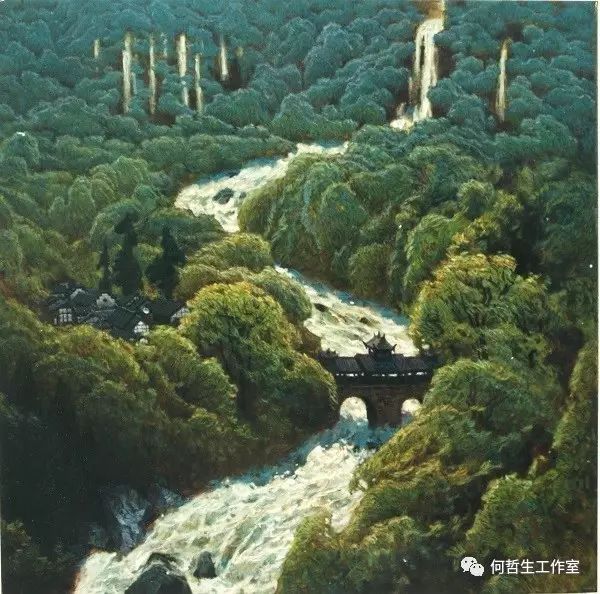

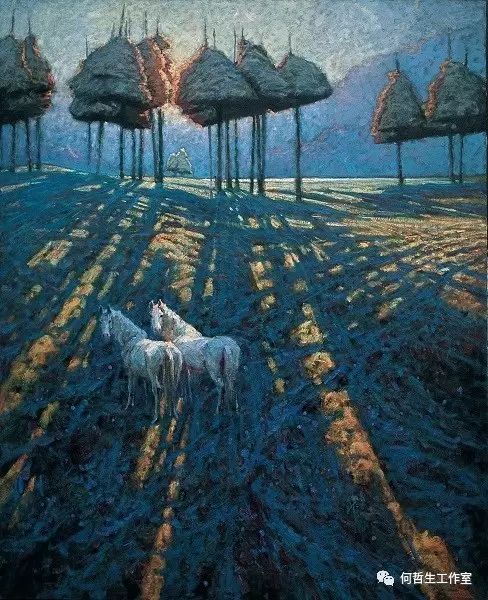

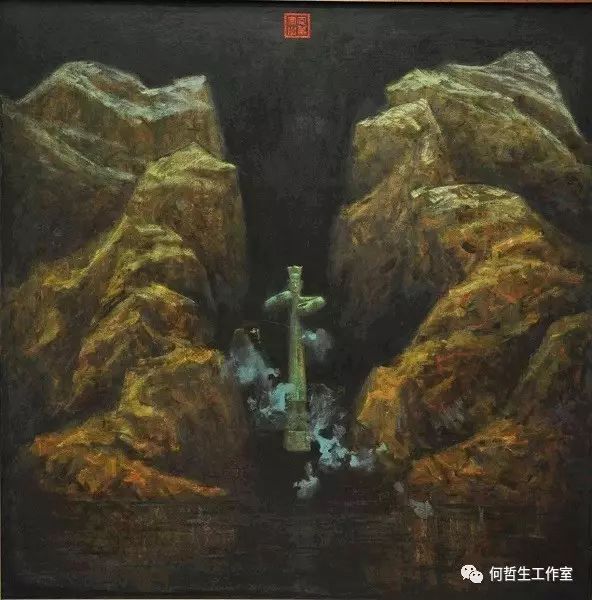

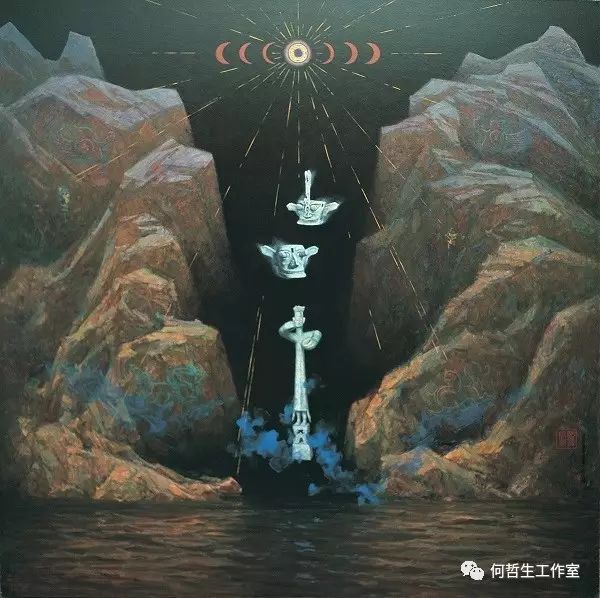

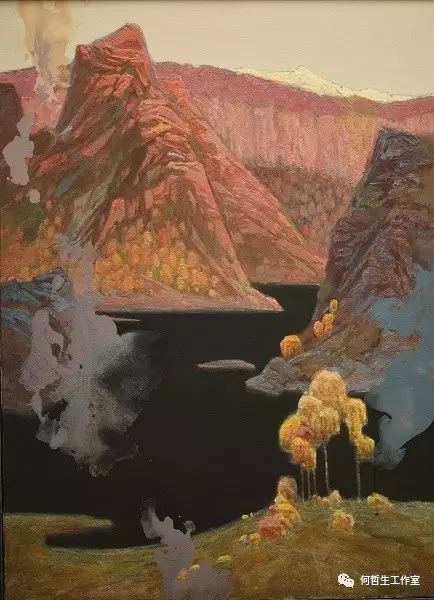

进入二十一世纪,2007年画的“巴蜀长歌”、2008年画的“巴山蜀水”、“东、南、西、北”等作品仍沿着古代巴蜀文明的踪影把民族审美的意趣蕴含在山水之中。“东、南、西、北”四联画呈现古代神话中代表东南西北方位神的四灵,青龙、朱雀、白虎、玄武游弋在山涧云霭之中,让人想起“山不在高,有仙则灵”的妙语。

把山水油画的立意链接回到古代山水存在的原点。立于大地之上的山岳河川在远古的夏、商、周及秦汉时代,在人们的心目中是神秘的自然物,是人们顶礼膜拜的神物。山水是神的居所。“尚书·舜典”说:“望于山川,遍于群神。”这是山水在作为审美对象之前的原初的形象定位。

反观敦煌壁画及顾恺之的“洛神赋图卷”,山水与神是紧密相连的。在山水油画的立意中将神性连接是对传统审美观的认同。这是民族文化遗传基因的彰显。

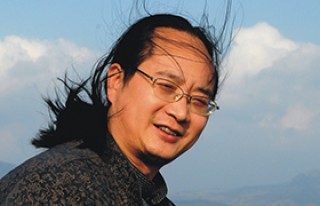

也许因为供职于四川省博物馆,几十年与巴蜀文物打交道,目之所及、心之所系,受千年古蜀巴国的神秘幻影、诡谲形象影响的缘故。再加上长期身处大西南的深山大泽,远古与现实的碰撞,便自然活脱于油画山水画之中。

在与同行交流之中,我始终主张不能丢掉油画的本体语言,主要是指“光”和“色”,及由光和色所形成的色彩交响效果。即,光和色的空间意象氛围。原因有二:

一是对以前诸多探索者注意于山水画水墨形式的移植,却丢掉了油画的本语言—光和色而感到不满足。

其二,也许是十年的学院的教养情结,从四川美院毕业到中央美院进修班,都是主攻油画。以及对外光色彩研究的痴迷,再加上欧洲﹑巴黎和美国之行的艺术考察,对油画有较深的眷恋和解悟。

因此,给自己提出的课题“山水油画”在中西绘画由里及表的结合中很看重光和色的分量。这一选择判断还可以从中国美学大家宗白华先生的企盼中得到印证:

“然而中国画趋向抽象的笔墨、轻烟淡彩,虚灵如梦、洗净浮华、超脱暄丽耀彩的色相,却违背了‘画是眼睛的艺术’之原始意义。‘色彩的音乐’在中国画久已衰落。……然而此外则颇多一味摹仿传统的形式,外失自然真感,内乏性灵生气,目无真景,手无笔法。即缺绚丽灿烂的光色,以与西画争胜,又遗失了古人雄浑流丽的笔墨能力。艺术本当与文化生命同向前进;中国画此后的道路,不但须恢复我国传统运笔线纹之美及其伟大的表现力,尤当倾心注目于彩色流韵的真景。创造浓丽清新的色相世界。更须在现实生活的体验中表达出时代的精神节奏。”

的确,画是眼睛的艺术,绚丽灿烂的光色就是浓丽清新的色相世界。岂可避而不见。山水油画的探索可以在这方面有所作为。既是民族的,又是油画色彩的。

综上所述,。山水油画寻找的艺术语言有两方面的特质:一是对中唐以降泼墨技法的继承并有所拓展。二是逆光亮线的运用可以抒发中国画书法入画、书画同体的线造型的魅力。这是苦苦思索寻找的结果,是对传统继承上的求新。再则,对民族文化的痴迷,使我面对画布构思立意时,中国文化的诗性、中国山水画的神性意识、中国山水画高贵的单纯和伟大的静穆便会油然而生。

在山水油画的画面构成上还想熟韵唐宋山水画的雄浑博大之气象;深刻理解结构主义大师王蒙所总结出的“龙脉”、“开合”的结构意识;切实地学习黄宾虹主张的“不齐之齐”和“不等三角”的美学妙理。对于中国山水画三远法的运用也在时刻推敲。

特别是在画面上组织由形、线流转,虚、实相生互换所形成的“場”,所产生的“无穹动”的“势”。那是气韵、气息运动的生生不息,即“气韵生动”的呈现。

山水油画是新的探索,然,却建立在深厚的中西文化传统的根基之上,并力求对传统的超越。正如宗白华语:“历史上向前一步的进展,往往是伴着向后一步的探本穹源。”[3]从这个意义上讲,本文的标题用了画面里所使用的一方印章“回望家山”四个字。以表在催生未来艺术而探本穹源时,对人类经典文化的推崇和敬重。

“山水油画”的实践立足于现当代的审美诉求,回归民族文化的本体意识和自在性,具有地域特色,并蕴含了中西文化更为现实的学术意义。

中华美网编辑/彭彪 实习编辑/张潇 编审/王刚

中华美网首页

中华美网首页

提交