微信咨询

微信咨询

返回上页

人物简介

本广告位招租A

2019-04-19 14:41:10 文章来源:中华美网

钱来忠,别号然斋、半聪,1942年生于四川富顺县,毕业于四川美术学院。先后担任四川省艺术馆馆长、四川省文化厅副厅长、四川省社科联副主席、四川省文联党组书记、四川省美术家协会主席、四川美术馆馆长、中国美术家协会理事、中国文联委员、四川省美协名誉主席、四川省政协画院院长、中国书法家协会会员、国际书法家协会创会副主席、中国楹联协会副会长等。第一批巴蜀画派卓越成就代表人物。

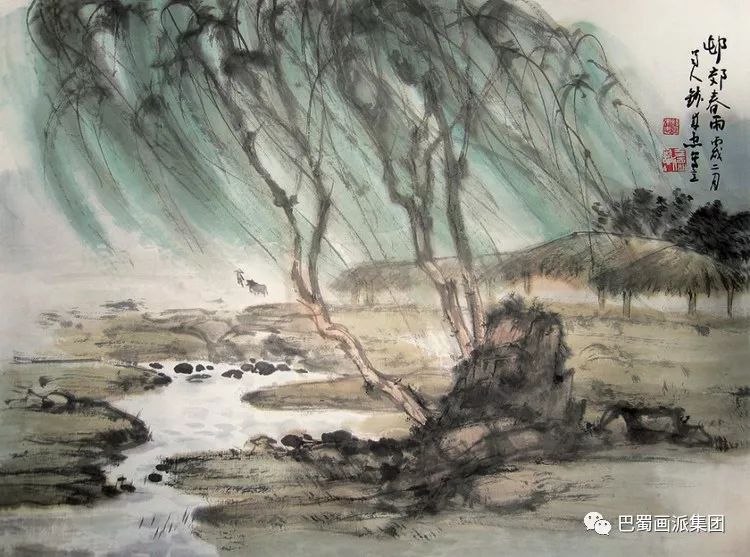

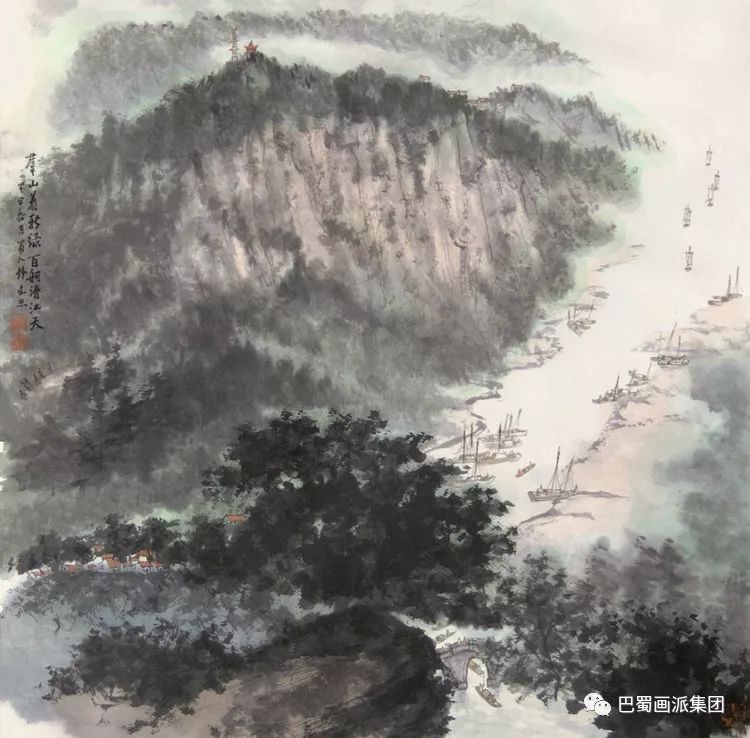

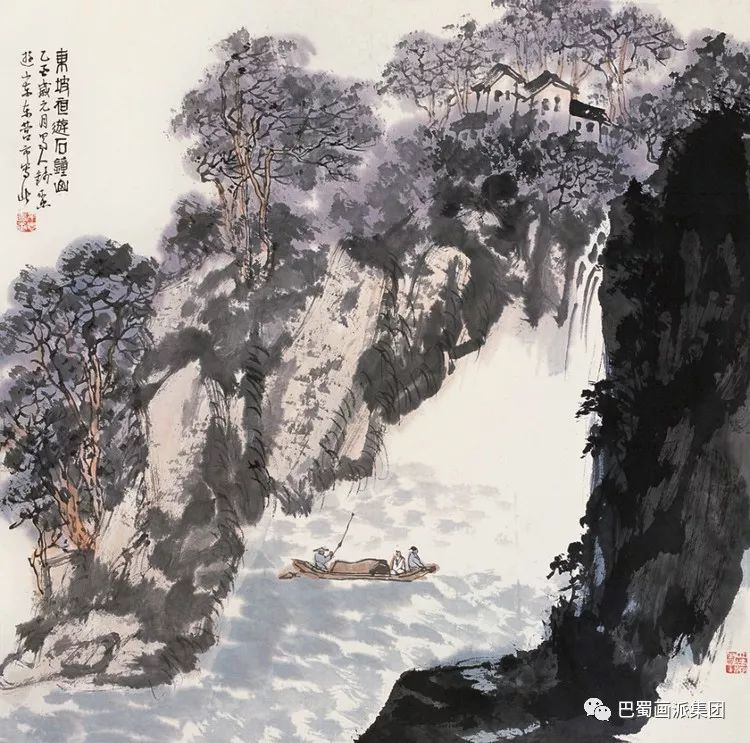

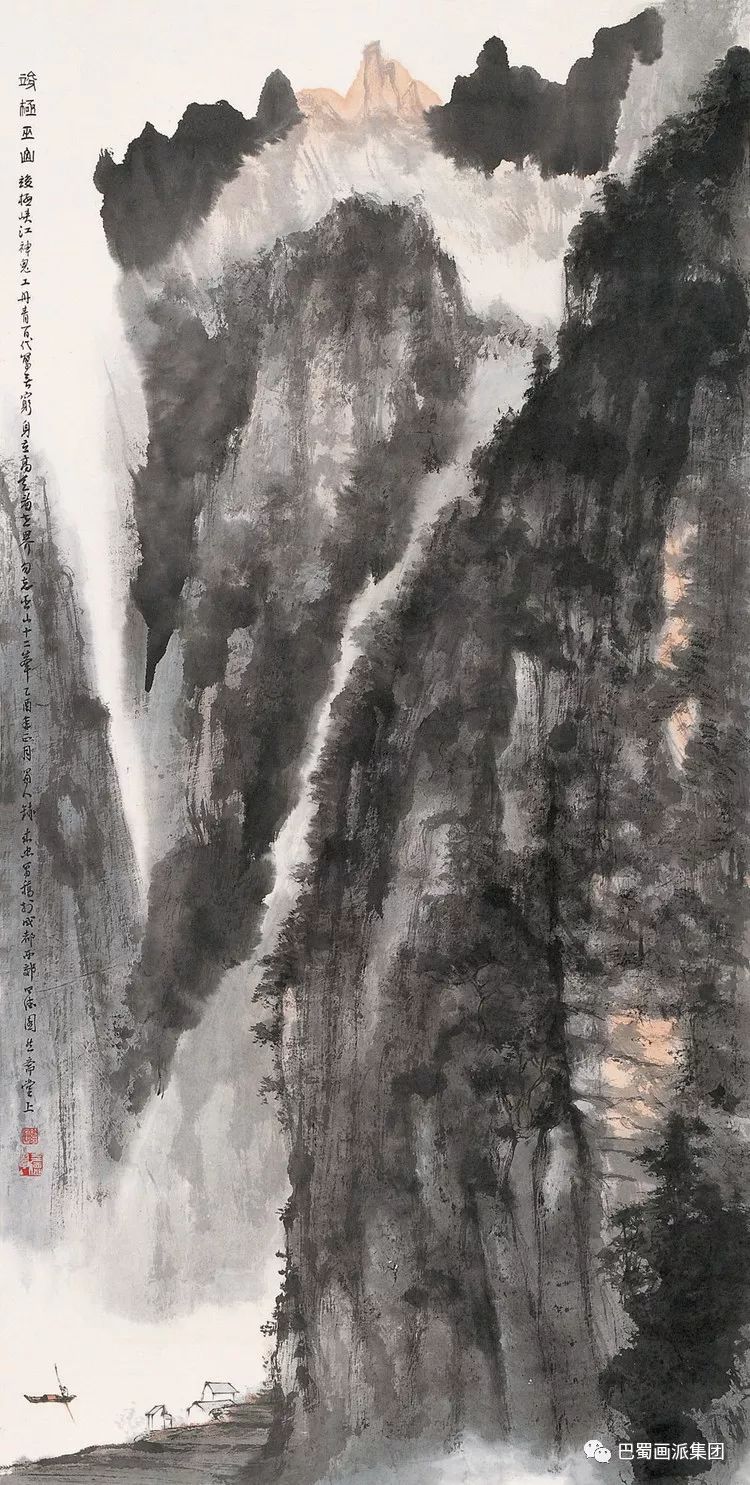

曾获第六届全国美术展览铜奖、第一届中国少数民族画展优秀奖、日本水墨画邀请展二等奖、马来西亚书法邀请展银奖。代表作品有版画《国家主人》、《巡回宣传员》。国画 《康巴的汉子》、《太阳的女儿》、《收获》、《凉山汉子》、《1942·春雪·四川五老总》、《巴蜀英杰·邹容、张澜、吴玉章》、《峡江怀古》、《前山烟岚》、《河岳山开》、《家山都在画丛中》等。

山水灵韵润我心

——画家钱来忠访谈录

文/周云

周:您有逾六十载的笔墨生涯了,请给我们谈谈您的少年时光和青年时期的艺学之路。

钱来忠:我1942年出生于沱江之滨的古城富顺一贫民家庭。父亲靠给人做厨子的收入维持一家人的生计。那一年,抗战正处于胶着状态。尽管家穷,但父亲还是在四岁半时就把我送进私塾了。

待我七、八岁的时候,就已能背诵《大学》、《中庸》等经典。在回家休学期间.我喜欢上了画画,当时武侠小说里有很多插图,就随手拿来临摹,那时,时兴在香烟里装上跟火柴一般大小的香烟贴片.上面都是些像《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》等四大古典小说里的人物画,很是吸引我,便照着一笔一画地临摹。用我稚气的笔墨开始描画心中的英雄形象。从此,绘画就把一粒快乐的种子,深深地根植进我的生命。

在富顺二中读书时,县城里的电影院要画电影广告宣传画,由于请我的费用低,便常常找我去画。有一次,恰逢四川美院有个学生来富顺采风,我和他认识了,很投机,我也常常抽空看他画画,陪他去写生,这期间他也给我讲授一些美术基础知识,指点我画画,这更激发了我的绘画热情。1959年,我从富顺步行了一天的时间去泸州,报考四川美院附中,也是功夫不负有心人,我以泸州考区第一名的好成绩被录取了。

50年代后期,我涉猎了黑白版画,画领袖像以及漫画等。但由于时代的影响,我的画作都深深地打上了时代的烙印。那时,我还画了不少素描和壁画。这是我从客观反映现实到为现实服务的阶段,也是一个画家从事专业创作必须经历的阶段。

周:您从什么时期真正开始了有意识的美术创作?

钱来忠:1961年,在四川美院附中读书期间,时年19岁的我深入农家院落,创作了一幅《老农参农会》的画作,画里的人物神态各异,非常传神。这是我第一次独立创作的画.当年参加了省美展。从此,我真正地进入了创作的状态。

1972年是创作的第一个高峰,我接连创作了水墨画《旭日》、黑白版画《奴隶创造历史》等作品,那时我已经毕业分配到凉山州昭觉县文化馆工作。彼时的大凉山,奴隶社会的痕迹还很深,奴隶制度广泛地存在着。我一个人写提纲、配说明、刻版画,一气创作了一个系列15幅奴隶题材版画作品。后来,省美协还派了两位画家到昭觉奴隶制影响根深蒂固的瓦里沟体验生活。也就在那一年,我创作的《奴隶创造历史》系列版画,参加了全国“纪念毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话发表30周年”展览活动。次年,作品送往美、英、法、日等国家和香港地区进行巡回展览。时值全国美术创作的低潮期,这套版画系列作品,在中国画坛刮起了一股来自西部内陆的旋风。这套系列版画对奠定四川黑白版画在全国的领先地位还是有很大贡献的。

在凉山工作的3年,我除了创作,便是办班。在凉山,我一个县一个县地办美术培训班,为当地培养了一批又一批绘画艺术人才。通过这样普及和提高的过程,经过我培训的学生,现在全国各地都有,有的已走出了国门。我始终认为教学相长,在给学生传授绘画知识与技法的同时,学生也回馈我源源不断的创作素材,在教与学的互动中,师生之间激烈碰撞闪现的智慧与思想火花,对我艺术创作和美学思想的形成,都有所裨益。

文革时期,我来到重庆,连续3年在部队、企业办美术培训班,教学员素描等美术基本技法。那些峥嵘岁月不但磨炼了我的画笔,同时也锤炼了我豁达的性情。

周:今天,您已是享誉巴蜀的大家了,在几十年的艺术学习、艺术创作与艺术探索中,有什么体会和我们一起分享吗?

钱来忠:我认为,任何一个画家,如果没有生活基础,光有艺术功底,也不会走向成功。艺术来源于生活,高于生活,生活是艺术的母本,艺术是生活的镜子。

我有曾在美术学院9年的学习、工作的经历,但凭心而论,美术学院没有对中国美术史作系统、科学的研究,特别是没有对中国画精髓的水墨画流派、画风以及创作规律等系统的理论化梳理,是极大的失误。在没有形成完整、系统的教学体系下,老师只能按自行编写的讲义上课,学生只能按老师所讲授的内容学习。多数学生毕业后无法继续搞创作,从这个意义上讲,美术院校必须改革。

现在美术院校对中国美术史,特别是流派的研究有所涉猎,较以往有所好转,但这样的研究仍不系统。在我看来,对美术史的研究,至少是“三段式”的,即,分为古代、现当代和未来三个阶段作系统的研究。特别是要在对古代、现当代作系统梳理的基础上,对未来美术发展的流变作前瞻性的思考。

我学习绘画,喜欢沉潜于古老的中国绘画传统,惊叹西方艺术的瑰丽多姿,亦喜欢研读现代大师黄宾虹、张大千、傅抱石,更乐于游 历广阔无极的大自然。从我的画作中不难看到上述因素给我的哺养。

我研习绘画,已经60年过去了,迄今不敢说有大的成就,可见学中国画之难。“儿时做梦,长大了要作一个画家。现在七十多岁了,却比儿时更加想圆这个梦。我常用“三更灯火五更鸡”这句黄宾虹先生的话语激励自己,笔耕不缀。我记得小时候,有人给我算命,说我可以活96岁。兴许,到那时我会成为一个真正意义上的画家吧。

周:四川山水资源极为丰富,既有江南之沃野、青山,亦有北国之苍山、峻嶺,更有川西高原之雄奇、神幻。用黄宾虹、傅抱石、陆俨少、李可染、张大千等大师的话说,四川山水的一丘一坡、一村一舍“都是画境”。总起来看,你的山水更多是源于写生。几十年中,您好学敏求,遍游了祖国的南北东西,写生盈尺,资料等身,是否可以说,这些都为你的山水画打下了坚实的生活基础。

钱来忠:是的,我生长于四川,立志为壮美的蜀山蜀水立传。无数山水画大家在四川将自己的画风臻于至善的历史经验说明,四川是可以造就优秀山水画家的绝好地方。我现在已是古稀之年,心境已经越来越淡泊和隐迹于自然,我选择山水画为主攻方向,利用自己一生的学养心得及山水资源,终会在写生游历之中有所收获。

我以为山水画家不仅只是如山水诗人那般去吟唱与放歌,而更要能动的去感知大自然造化的力量。

中国的山水诗和山水画有密切的关系。中国传统里的山水诗里有很大一部分作品是社会动乱的苦果与人生苦难挤出的一杯苦汁。喝惯了,苦昧就淡化了,反而觉得有一股甜的回昧。杰出的山水诗之一是陶渊明的《桃花源诗》,桃源是诗人于苦痛中追寻的世外幻境。苦痛在哪里’诗开篇说:“赢氏乱天纪,贤者避其世。”封建统治者的骄奢、苛政是使百姓受苦的根源,亦是许多诗人难以明志报国的原因。那个以妙笔赞美江南山水的杜牧,虽然写过“千里莺啼绿映红,水村山廓酒旗风”的丽句,但在歌唱“鸟去鸟来山色里”的同时,他又悲号“人歌人哭水声中”。古人的诗歌多数是哀婉的,山水诗也不例外。它的情感倾向虽有优美和伤感的二重性,更多的却是表现了诗人和历史之间无可奈何的距离,常有被历史抛弃的感伤与追悔莫及的惆怅。

即或许多豪放诗人,他们旷达而风流,矜持而高尚,人格追求是美丽的,但也总是在诗里暗示着某中神秘的命定性及现实中那无可超越的窘境。然而,当后人读他们的山水诗的时候,从哀婉中还是能感知到他们那些“卓越的精神个体的深情召唤,感受到曾经有过的自由和超越,还能感受到历史自身的悲凉”。

山水画深受着山水诗的影响,特别是世外桃源,大抵是山水画追求的文本。更早的《击壤歌》所写的“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食,帝力于我何有哉”,与桃花源里“春蚕收长丝,秋熟靡王税”完全理想一致。这是一派“怡然有余乐”的清平景象。

“清平世界”是山水画共同追求和描绘的现实中的“异乡”,而天人合一则是山水与人居的理想境界。所谓“林泉之志,烟霞之旅”,则全然将历史与现实中的政治和宗教并趋式微了。同时,人们习惯于彻底地将山水画转向了审美愉悦的范畴。很不一样的是,山水画家不像山水诗人那样痛苦和呻吟,而总是能动的去感知造化的力量。以荆浩、关同、李成、范宽等为代表的北派山水画家充分表现了黄河流域雄奇瑰巍,与天争高的雄山大水。而以宋、元诸家如董、巨、黄、王、倪、吴所表现的江南山水则秀丽婉约,丰绰多姿,一派祥和、静谧之境尽出其手。

自宋、元以降,山水画蔚为大观,成了中国画的主流。因其垂天道,得灵气,攫风神,并人事,叟能融笔墨,赋丽彩,于重峦叠嶂,山溪江流,湖光烟色,茂林修竹,草舍书堂,寺庙宫观,高人雅士之间曲尽其妙。加上山水画的“三远”之法,“六法”“一画”之论,以及各种皴法和笔墨的创新。使山水画自成一个庞大而完美的创造系统,游刃阿余地表现了中国人代代相沿的梦想和憧憬。

山水画不仅为帝王官家所珍赏,亦受士农工商之钟爱。这便是山水画长盛不衰的重要原因,也是当代山水画比山水诗更发达的原因。

周:五代十国时,巴蜀地区便诞生了本土画派,关于巴蜀画派的缘起与勃兴,能谈谈您的看法和见解吗?

钱来忠:巴蜀画派的兴起,其实还可追溯到先秦时期。彼时,巴蜀就曾作为大后方,为秦王朝最终灭掉六国完成统一中国大业奠定了坚实的基础。秦时曾置蜀郡,太守李冰父子兴修都江堰水利枢纽工程,从此“水旱从人、不知饥馑”流灌全境的都江堰水利工程让成都成为富庶之地。战乱之时,物阜民丰的巴蜀地区便成为人们避乱的理想之地。比如,唐朝由盛而衰.是困安史之乱而起。为避战乱,唐玄宗率皇室成员逃到四川,包括吴道子等一大批文人雅士也紧随而至,使巴蜀地区的文化发展由此进发空前的活力。唐代,除了中原作为核心板块外,巴蜀板块就成为了第二大艺术板块。

天下山水之观在巴蜀。现当代许多大师级画家都曾入川,并在巴蜀山水的浸润中获得创作的灵感。齐白石就在四川生活了一年,而巴蜀画家陈子庄就在侍其左右中得到真传,成为四川画坛的领军人物。中国画集大成者黄宾虹到了四川,才在中国画的画法上实现了变革。陆俨少过长江、嘉陵江而获得山水画的真谛。徐悲鸿更是因为巴蜀雄奇、瑰丽、俊逸的山水而创作了《巴人戏水》。他仍对四川的美术创作充满希望,同时又生发一种担忧:“四川美术的优势在于它吸收了南北艺术之优长,尤其是山水画,能融南北于一炉,形成刚柔相济的艺术风格;其弱势在于四川不论从经济还是文化上,都形成了自己的一个体系,较为舒适的生存、生活环境,使生活于此的艺术家,一旦取得了一定的成就,很容易满足。

古人说:天下山水在蜀。四川的山水的确很有特色,很有样式。四川的画家要努力地去捕捉四川特定地理环境及人文风貌的精神实质,让笔墨来成全这句话。傅抱石、陆俨少等大家都是进川以后才形成了他们各自独特的艺术风格。我们身处其中,反而容易忽略了本土最有价值的、最有个性特色的东西。当然,一味的张扬雄奇,缺乏内敛和含蓄也不好了;一味的柔美,又缺乏雄奇和阳刚也不好。

中国哲学中的中庸哲学很重要,在中庸哲学的指导下,所谓本土化,就是主张天、地、人的的高度和谐。这种和谐,具有大美的特质和恒久性,这是中国绘画和文化的基本精神。作为本土文化,首先要弄清其史脉、文脉、人脉,尤其是在现当代,传统不能丢,发展演变更不能少。

周:1992年、1993年,您两度在新加坡举办国画作品展览后,1998年8月又在法国巴黎总部举办《钱来忠中国画作品展览》,成为在此举办个展的首批中国画家之一。此外,您的版画作品先后被国家文化部、中国美协送往美国、英国、法国、日本、德国等10多个国家和地区参加文化交流展览。2004年应世界文化论坛联盟邀请,您还参加了汉城亚太地区文化咨询会议和圣保罗世界文化论坛大会。

钱来忠:1998年,我受国家文化部之邀。和国内画人物的著名画家潘宗凯一起,代表中国参加位于法国巴黎的联合国教科文组织总部主办的中国画展。当时,联合国教科文组织每年都要选取47个成员国中的一个举办展览,1998年正好轮到中国举办,这也是中国画家第一次在联合国举办画展,结果大获成功。

在第一次与欧美人士的接触中,我了解到他们的审美观念与审美趣味,在他们看来,中国的山水画意境深远,“又像又不像”,是“线条的舞蹈”。按照主办方的规定,展览的画一概不对外销售,但很多欧美人参观展览后对中国山水画表现出深厚的兴趣,我便利用闲暇之余创作了15幅尺幅较小的非展品,以每幅6000法郎的价格卖给他们,并将卖画所得全部捐给了中国驻法国大使馆。

通过这几次外展,我最深切的感受就是中国水墨画要大胆地走出去,否则,就会造成中西方的隔膜。

周:中国画之精神,当与道、艺、技相通;又与情、理、法相融。请您谈谈中国画的笔墨精神。

钱来忠:中国画以“水墨为上”。我理解,这不仅是中国绘画的特点和中国古人审美情趣之所在,同时,由于中国水墨画的诗性美、单纯美和幻化美,更契合中国人讲文质并美的文化性,也比较符合人们崇尚清绝静谧的修为。庄子日:“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌。”“言者所以在意,得意而忘言。”作者思想精神的“物”化,让读者去感受,去接受,由“物”而“神”,回归到精神的愉悦和境界的升华。

我非常赞赏中国写意画的那种“大象无形”“大巧若拙”的审美观和孔子的“质胜文则野,文胜质则史”的人生观结合在一起,形成中国文人的文质并美,美善统一的美学价值观。在这样的美学价值观指导下,“意到笔不到”,妙在似与不似之间,这便成为中国山水画的特点或者山水画画家要致力达到的一种境界。

一个真正的艺术家,他必须是一个思想家。他要思考世界的问题,思考艺术的问题,思考自身的问题。如果一个艺术家不善于思考,不把自己放置在世界的某一个位置上,他要成为一个成功的艺术家就很难,他的艺术功能就很小。

我们的中国画艺术唯美性很强,有它很大的优势。我们表现的是美,歌颂的是美,提供给社会的是美的艺术品。

周:多次见到钱先生您给人写文章,主张“大美”之画。我理解,这是您看重画家的人格和修养在绘画中的作用。业中人士都认为您为人耿直坦荡,热情豪爽,且乐天知命,博学善思。您的的高旷的心胸与在艺术上不懈地探索,使您对于追求“大美”有一种明确的目标。能否谈谈您心中的“大美”。

钱来忠:“大美”并不是大画的同义词。时下,许多人把“精品力作”和大画混同了。那种忽视了画义的宏旨和精髓,一味贪大或剑拔弩张,虽能“尽物之态”,却“昧乎理者”,去画远矣。应该说,优秀的画家和优秀的画品的出现,必须深明“情综今古,多文一也”的道理。没有一个成功的画家,会少了学养和修持的。

同时,研习中国画,没有深厚的“国学”功底,不懂得中国的哲学思想和诗性美在绘画中的特殊性,不忠诚艺术而趋利附势,终是很难成气候的。所以,任何一个画家的见地与人品、艺品,无疑使他追求“大美”的艺术不仅有了根基,而且有了动力。

诚如斯言,在钱来忠的作品中,我们所见到的一草一木、一山一水,抑或一个小小的点缀.无不透出一种对诗语之境的憧憬,它们在冷静的画境里生发出的期许,让我们从容地进入一个诗意的世界。对于他六十余载所创作的书画作品,仅用某个词语概括其内涵是不够的。驻足于四德园他的作品前,一种浩然之气会在诗化的语境中浮动于心头。那一刻,你定能感到生命正从艺术家所创作的书画作品中悄然萌动,刚健的形态、灵动的山水会脱去现实的外套,那般纯粹、宁静、自然,在此诗化的语境里,让人顿然生情。

上世纪七十年代末期,钱来忠开始了国画创作,他将中国古典诗词作为形式语言思维的切入点.从广义的文化符号角度,找寻中国文化的审美定位,在其创作的水墨山水中开始展露出他的文人素质。

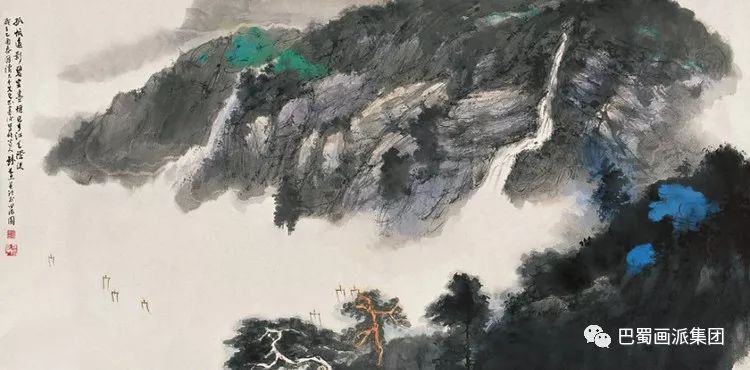

画家亓春木如此评价钱来忠的水墨山水:“立宾虹之本,挟抱石之风。宗北派之壮阔险峻、雄强苍浑;又容南派之滋润秀美,含蓄婉约,将巴山蜀水表现得淋漓尽致。他的山水画给人一种伟岸和坚不可摧的感觉以及蕴涵于那恢弘气势下的笔墨之美。同时,他将儒、佛、道学以诗意浸染画作,其作品刚柔相济、阴阳平衡、不落流俗,思想与真谛不露其表,只有认真领悟与体会,才能明白其中的妙味。”

恰如《诗意浸染水墨情》一中所述:这些成就的取得,源于钱来忠深厚的文化底蕴和渊博的学识,当然,也离不开他脚下的这块土地。自古天下山水在蜀中。蜀中山水雄奇秀美,气象万千,上有万仞山,下有千丈水;壁立峰峻,众流壑奔。竹间听韵,松下响弦。其境空濛变幻,为他处所无。

傅抱石先生说过:“画山水的在四川若没有感动,实在辜负了四川的山水!”钱来忠先生长于蜀中,自是近水楼台。先生早年负笈山城,画艺根基扎实,举凡人物、花鸟、山水皆能;后长年游走大小凉山,与彝民同呼共吸,深被其淳朴民风和苍凉山水所感染。踏遍巴山蜀水,、搜尽奇峰,漫访胜景,将性情注入笔端,大自然的山性化作我性,水情溶为我情,胸中丘壑遂为满纸云烟。

观钱来忠之画,用笔精到温润而浑厚沉雄,水墨苍劲而元气淋漓.纵肆多变而朴茂雅正,气宇宏大而格调高古,活脱出一片蜀山攒黛、巴水漾情之境。其峰峦出没、云雾显晦,松秀苍莽、丘壑深邃,气韵流转、泼泼欲动,如抚琴动操,众山皆响,冥游天地,诗意浸透。

正是这秀美的蜀中水山、浓烈的人文气息和深邃悠长的山水灵韵的浸润,使得钱来忠先生的画笔才能幻得如此神奇,作品笔趣隽妙、秀丽古质、意蕴深醇,终成大家气象。

延伸阅读:

钱来忠:重视古今衔接,长于书画交融,富于哲理意蕴

钱来忠有丰富的人生阅历和较高的文化素养,好诗书,涉猎面极广,于艺术理论尤有深研,其艺术创作注重表现画家对生命的感悟,追求平和、自然和质朴,并以深厚的书法功力,引书入画,书画相生,表现出深刻的哲理意蕴和思想内涵。

钱来忠作画,取材独到,能够站在时代的高度,以睿智的艺术感受观照丰富而多变的各类题材,重视古今衔接,超越时空限制,从多姿多彩的审美对象与变幻无端的各色人物中寻求独具哲理内涵,蕴盖时代精神的重要内容,经过艰苦、复杂的开拓和个性化的艺术构思,将其展现,形成绚丽多彩的画面形象,表现了丰富隽永的思想理趣和情思。

钱来忠着墨较多的是国画人物山水,较多取材于古代故事与诗歌,从构思出着力,寻觅独特的艺术视角,逐渐形成独特的个人艺术风格。

钱来忠善于从人们熟知的历史故事中发掘新意,从而加深了其画面的内涵,有以历史上忧国忧民、关注现实、怀才不遇的知识分子的悲剧命运为审美对象,含蓄着对历史的沉重反思,音乐者对人生忧患的客观评价,也寄寓着画家的冷静思考。

钱来忠有着丰厚的传统文化根底,广泛的阅览又给了画家创新的思想基础,表现在他的绘画中是对优秀传统的继承,重视构图的意境、人物、山水画的传统技法,从不率然命笔,任意为之,做到运笔流畅,点染精省。

同时,画家更重视创造性的劳动和个性化的发挥,尊重传统而又不囿于传统,讲究师承而又寻求突破,对传统继承的同时更重视创新,既注重基本功扎实,更强调创造性劳动的重要。他的作品的构图方式、景物描绘的点染,虽隐含传统泼墨的神韵和大写意的情趣,但更多的是属于画家艺术特征的宣泄。

钱来忠长于书法,他常将书法技巧融入画中,而画中的题记。不仅书法遒劲,而且理深意长。这种书法与绘画巧妙结合,以书衬画,书画交融,虽非其独创,却是钱来忠运用得一场娴熟精妙的艺术手段,他的作品之所以令人玩赏不倦,一定程度上得力于书法的精彩和题款蕴含的隽永。

延伸阅读:

钱来忠谈中国画(节选)

一

我的山水画,采自亲历之山川,虽只载造化之万一,亦常思山川之泽惠我终生,不可不以诗画相酬也。

我以为,中国画之精神,当与道、艺、技相同;又与情、理、法相融。明大道者,意远;得真艺者,畅神;知诸技者,通律。有真情者,谓真人;明真理者,得真画;辨诸法者,谓真能。

唐•王摩诘云:“水墨为上”,因水墨“元气淋漓障尤湿”之故。水墨者,无论或浓或淡,均幻妙无穷,不可明状。千百年来,诸大家以水墨之法得之,其幽远浩荡,可敌万千之谨细,五彩之斑斓,亦可撼人心魄,惊天地,泣鬼神。

二

我学习绘画,迄今已经走过近五十年的历程。我喜欢沉潜于古老的中国绘画传统;惊叹西方艺术的瑰丽多姿;亦喜欢研读现代大师黄宾虹、张大千、傅抱石;更乐于游历浩壮无极的大自然。从我的画作中不难看到上述因素给我的哺养。

中国画以“水墨为上”。我理解,这不仅是中国绘画的特点和中国古人审美情趣之所在,同时,由于中国水墨画的诗性美、单纯美和幻化美,更契合中国人讲文质并美的文化性,也比较符合人们崇尚清绝静谧的修为。

三

中国的山水诗和山水画有密切的关系。中国的山水诗是社会动乱的苦果与人生苦难的苦果挤出的一杯苦汁。喝惯了,苦味就淡化了,反而觉得有一股甜的回味。杰出的山水诗之一是陶渊明的《桃花源诗》,桃源是诗人于苦痛中追寻的世外幻境。苦痛在哪里?诗开篇说:“赢氏乱天纪,贤者避其世”。封建统治者的骄奢、苛政是使百姓受苦的根源,亦是许多诗人难以明志报国的原因。那个以妙笔赞美江南山水的杜牧,虽然写过“千里莺啼绿映红,水村山廓酒旗风”的丽句,但在歌唱“鸟去鸟来山色里”的同时,他又悲号“人歌人哭水声中”。古人的诗歌多数是哀婉的,山水诗也不例外。它的情感倾向虽然有优美和伤感的二重性,更多的却是表现了诗人和历史之间无可奈何的距离,常有被历史抛弃的感伤与追之莫及的惆怅。既或许多豪放诗人,他们旷达而风流,矜持而高尚,人格追求是美丽的,但也总是在诗里暗示着某种神秘的命定性及现实中那无可超越的窘境。然而,当后人读他们的山水诗的时候,从哀婉中还是能感知到他们那些“卓越的精神个体的深情召唤,感受到曾经有过的自由和超越,还能感受到历史自身的悲凉”。

山水画深受着山水诗的影响,特别是世外桃源,大抵是山水画追求的文本。更早的《击壤歌》所写的“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉?”与桃花源里“春蚕收长丝,秋熟靡王税”完全理想一致。这是一派“怡然有余乐”的清平景象。“清平世界”是山水画共同追求和描绘的现实中的“异乡”,而天人合一则是山水与人居的理想境界。所谓“林泉之志,烟霞之旅”,则全然将历史与现实中的政治和宗教并趋式微了。同时,人们习惯于彻底地将山水画转向了审美愉悦的范畴。很不一样的是,山水画家不像山水诗人那样痛苦和呻吟,而总是能动地去感知造化的力量。以荆浩、关同、李成、范宽等为代表的北派山水画家充分表现了黄河流域雄奇瑰巍,与天争高的雄山大水。而以宋、元诸家如董、巨、黄、王、倪、吴所表现的江南山水则秀丽婉约,丰绰多姿,一派祥和、静谧之境尽出其手。自宋、元以降,山水画蔚为大观,成了中国画的主流。因其垂天道,得灵气,攫风神,并人事,又能融笔墨,赋丽彩,于重峦叠嶂,山溪江流,湖光烟色,茂林修竹,草舍书堂,寺庙宫观,高人雅士之间曲尽其妙。加上山水画的“三远”之法,“六法”“一画”之论,以及各种皴法和笔墨的创新,使山水画自成一个庞大而完美的创造系统,游刃有余地表现了中国人代代相沿的梦想和憧憬。山水画不仅为帝王官家所珍赏,亦受士农工商之钟爱。这便是山水画长盛不衰的重要原因,也是当代山水画比山水诗更发达的原因。

四

鸟兽花木,远在上古时期,即先民崇尚之物。在古人眼里,鸟可上天,令人充满玄想;花木养人,令人生活充实。所以智慧的祖先常以崖画、刻石、文字、绘画、雕塑、铸铜等等形式使这种拜物思想文明天下。鸟之为阳,花之为阴,实为造物之美。花鸟画既可以悦目赏心,又可以移情大化。所谓花鸟画者,乃一统之称也。鸟,延之则类鱼、虫、走兽以及诸般动物;花,延之则类木、石、桑稼以及诸般植物。于精微而至广大。又可以说,花鸟画是艺术家宇宙观之一斑,因此,不可谓不博大矣。

通览中国绘画历史,如果要对中国的具有“反叛”意识或创新意义的花鸟画从美学的角度加以表述的话,大都可以归入表现性或表现主义一类。然而,这并不是说,中国画就是真正意义上的表现主义绘画。

五

庄子曰:“荃者所以在鱼,得鱼而忘荃”;“言者所以在意,得意而忘言。”作者思想精神的“物”化,让读者去感受,去接受,由“物”而“神”,回归到精神的愉悦和境界的升华。我非常赞赏中国写意画的那种“大象无形”、“大巧若拙”的审美观和孔子的“质胜文则野,文胜质则史”的人生观结合在一起,形成中国文人的文质并美,美善统一的美学价值观。

六

一般地说,艺术家的语言是没有预先就固定的形式的,真正原创性的艺术,大抵只有在不断地感受原始自然文化的熏陶时,情感再现以放肆的方式冲破牢笼枷锁而渴求流淌出鼓动人心的心象,出现老子所说的“绝圣弃智”的境界,这就往往成了画家的“独抒性灵”的风格。

七

一个真正的艺术家,他必须是一个思想家。他要思考世界的问题,思考艺术的问题,思考自身的问题。如果一个艺术家不善于思考,不把自己放置在世界的某一个位置上,他要成为一个成功的艺术家就很难,他的艺术功能就很小。

八

我们的中国画艺术唯美性很强,有它的很大的优势。我们表现的是美,歌颂的是美,提供给社会的是美的艺术品。但它也有一个弱点,就是怎么样去关注社会的发展,怎么样去影响人生,这些我们相对就做得比较少,比较弱。

九

我和一些画友都有个习惯,画画的右半脑使用不够,很长时间形成的思维习惯容易使自己一思考就进入到使用左脑的旧格局中去,一动笔就重复自己,临摹自己,不能产生新的艺术形象。所以,应该多发挥右半脑的功能,左右半脑都应该很好地用起来,也就是把艺术理论研究和艺术形象创作结合起来,用正确的理论来推动艺术的实践。

十

今常思清人谓“笔墨可知,而天机不可知;规矩可得,而气韵不可得。”何谓天机?是指艺术的内在规律合符宇宙变化之规律耶?抑或指艺术家的先天性耶?何谓“气韵”?我想,第一层,“气”必须与“势”相关,画须先有诗人之气势,而气势常于实处重处着眼;第二层,除气势之外,须有美妙之韵致,恐怕这里更应指虚处淡处。这一实一虚,一浓一淡,流动掩映,既有形势之美,又有幻化之美,岂非天机缘合,气韵美真么?

原载《钱来忠 画集 山水篇》

延伸阅读:

让笔墨成就天下山水在蜀

文/钱来忠

中国是个诗性的国家,甚至连可以揭示万事万物生成和发展规律的哲学,也往往被融入了诗性之中而成为哲理诗。自然,那种以反映人们对自然、对政治、对社会、对人情、对心性的博大与细腻的感悟、抒发,以及人事的矛盾冲突与交织纠缠的种种情怀无不在各类艺术作品以诗性的情调得以淋漓尽致地表现。

中国传统的绘画是一个充满诗性的艺术系统。自魏晋南北朝以降,专业的文人艺术家就应运而生,他们严格遵循文学艺术的规律而自由创作,言志达情,不为世事所羁。此时的诗性美,在中国的文学艺术中得到了最为充分的体现。前后的楚辞、汉赋、玄学以至于唐诗、宋词、元曲、明清小说,及音乐、绘画、戏曲等等,无不是以诗性一以贯之的。当然,对于诗性的理解会有很多。但依我的浅见,我认为这诗性主要应指人性与艺术性。这人性中又包括人的生性、秉性、智性、理性、情性等等。因是属于精神因素类的,我姑且称之为心性。绘画艺术,既具备自然因素,更多的则是心性因素。只有具备了自然幻化之美和心性变化之美的艺术,才能真正称得上具有诗性美的艺术。我看,中国传统绘画艺术就是比较完整具备这种美的诗性艺术。

四川,古代称为巴蜀之地,是巴蜀文化的发祥地。而以成都平原这片民丰物阜的土地为代表的“西蜀”地区,不仅是中国古代称之为“通都大邑”和“天府之国”的地方,拥有最古老而又最恒久的水利之冠都江堰,拥有中国丝绸之路的重要产地“锦城”,拥有称为世界奇迹的“三星堆”文化群和“金沙”文化群。而西蜀首府被李白美誉之为“九天开出一成都”;被杜甫则誉之为“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”的丝竹日纷纷和繁花重重的“锦官城”。同时,这里又是生长大文人、大艺术家的地方,司马相如、杨雄、李白、苏轼、郭沫若、巴金等等诗文泰斗和黄荃、黄居采、石恪、张大千、蒋兆和、石鲁、陈子庄等等大画家都为中华民族的文化艺术增添了璀璨的光彩。

早在五代时期,西蜀就诞生了中国最早的王家画院,并且在这所王家画院里,诞生了中国最早的画派之一“黄荃画派”(在中国历史上“湖州竹派”的创始人文同、苏轼亦诞生于西蜀)。最近吉林美术出版社出版的孔六庆先生所著《黄荃画派》一书中,写了这样一段话:“黄荃画派在五代西蜀,一、得力于唐代中原传统绘画的正传;二、得力于西蜀宫庭的重视;得力于孟旭的重用;三、得力于西蜀自然环境的优美;四、得力于时代审美往细腻的情感方面的发展,能解花中情,了然于委婉心态之蔓延的心理铺垫;五、得力于黄荃父子将杰出的绘画才能专注于花鸟画;六、得力于历史留给此时的花鸟画一个极大的尚待发展之时空环境。及上述诸因素,使黄荃画派饱蓄了一泻千里之势。北宋统一了中国,好比是开挖了宽阔的河床,任由黄荃画派滚滚而来,奔腾向前。从此形成了北宋黄荃画派一统天下近一个世纪的宏观局面。

黄荃花鸟画在历史上故然是声名极大,而他的人物、山水也是相当有水平的,在《圣朝名画评》中,他的人物画与周文矩、周昉等列为妙品之一,而他的山水画则与巨然列为同品。除了他的勤奋与天份之外,这要归功于五代时期西蜀经济、文化的发达和四川山水风物的奇丽多姿。四川山水的特殊性是为历代名家公认的。占有”天下山水在蜀“之说。所谓”峨眉天下秀,青城天下幽。剑门天下险,夔门天下雄“以及”神奇九寨“到卧龙大冰川到香格里拉大环线的神秘世界即为蜀中山水一般。最近几十年,中国现代的一大批山水画大家不少人就受益于四川山水的形势与灵韵。其中包括黄宾虹、傅抱石、李可染、陆俨少、钱松岩、关山月等等。而蒋兆和先生的《流民图》中的不少形象是四川人的人物形象。川人的精干与耐苦与其所具有的外在美,是人物绘画绝好的资源,当然,也有辣而娴稚的川妹子,其贤淑与泼辣如同活泼与美丽一样,一体连身,让画家们纷纷对其垂青。罗中立的《父亲》是又一个明证。加之四川藏区和彝区,生活着极具剽悍之美的藏族和彝族同胞,画家们对之更是倾情不已。程丛林、高小华的油画人物系列是这种剽悍之美,粗犷之美的艺术再现。

我国东西部的特征是很明显的。东部地处沿海,在前两个世纪,曾经饱受帝国主义列强的侵袭,在文化和经济上亦难免受到殖民色彩的影响。东部受近代泊来文化影响较多,其中海派艺术中的代表人物任伯年便吸收了西方水彩画的色彩技巧;岭南画派在色彩及光的应用上也受了西画影响,其背景的底色处理也来自水彩画;西部艺术更多的带有本土色彩,简单地说,更多的是民族民间原生性艺术。三星堆三、四千年前的青铜铸造艺术就典型地说明了这一点。中国的少数民族大多集中于西部,这是因为,中国古代文化繁荣地区,先在西北,后才发展到东南。中国的本土宗教、道教也创立于西部。有趣的是,佛教东来也有一个由西向东的推进轨迹。佛教艺术经西域传入中国,加上与西部本土的艺术的融合,形成了新疆、敦煌、广元、安岳、大足、龙门、云岗等等中国独特的宗教艺术。东西方艺术成熟的因素不尽相同:西方的绘画来源于宗教;中国的绘画发端于哲学,而西方现代的观念绘画却又来源于哲学,这是值得我们研究的一种非常有意思的现象。研究中国的绘画,一定离不开研究中国的哲学。

古人说:“天下山水在蜀”四川的山水的确很有特色,很有模式。四川的画家要努力去捕捉四川特定地理环境及人文风貌的精神宝贵。黄宾虹、傅抱石、陆俨少来川以后颇爱四川的风物,并且感时应物,逐渐形成了他们各自独特的艺术风格。川中画家身处其中,仿佛久居“庐山”,不识庐山真面目,反而容易忽略了本土最有价值的、最有个性特色的东西,董其昌倡导南北宗,绘画也有很多影响。可惜他未入川,缺少雄强的感悟,所以其画的艺术价值在黄宾虹、傅抱石、陆俨少之下,亏在阴柔乏味了些。当然,一味的张扬雄奇,缺乏内敛和含蓄不好;一味的柔美,又缺乏雄奇和阳刚也不好。中国哲学中“中庸”哲学很重要,在“中庸”哲学的指导下,所谓本土化,就是主张天、地、人的高度和谐,具有大美的特质和恒久性,这是中国绘画和文化的基本精神。作为本土文化,首先要弄清其史脉、文脉、人脉。尤其是在现当代,传统不能丢,发展不能少。西方现代艺术有一点,是在观念的指导下,好走极端,这是与中国文化的根本不同点。

最近,四川美术家协会向《国画》杂志介绍了10余位中青年国画家。应该说,他们是最近二、三十年在四川涌现出的优秀画家群体的一部份。他们当中,有的受联合国教科文总部邀请,在巴黎总部举办过个人中国画展览;有的是国内外多次中国画大展的评审委员;有的是多次海内外举办的中国画大展的获奖者和大众耳熟能详的杰出画家……他们长期工作在美协、画院、艺术院校和专业艺术机构。他们共同的质点是有较好的汉文化功底和较好的传统绘画功力;他们不同的地方在于各自在创作道路上的追求使其呈现出了不同的风格面貌。换句话说,就是以传统中国艺术精神为根,在追求前所未有的时代新意上各呈异彩为表。在画院工作的专业画家,他们的作品在“笔精墨妙”上的功夫是令人信服的;在院校工作的画家比较关注艺术与生活的关系,建立了艺术工作室的画家则偏重于个人风格上的纯化等等。

四川画家的国画作品与整个四川文化或者说与四川在中国南北交汇的地缘文化一样,具有东西与南北交汇的特点,她的包容性使她具备了南北方艺术的优点。近年,四川更涌现出了一批年青有为的当代艺术家,他们的观念和话语已经让四川国画界的这种兼美的属性正在促使四川的国画家们不懈思考,不懈追求。思考什么,追求什么?思考特性与至理性,追求个性与深刻性。艺术的特性与至理性同民族性,地方性和深宏博大的生命内涵与艺术心性的升华紧密相关。

一言以蔽之,如何达到艺术的“大美”是四川画家共同面临的一大课题。大美的艺术是时代之美,历史之美,博大之美,本质之美,因而是艺术至理之美的艺术。大美,并非指画幅的大或画题的大。她既包括了一般概念上的笔墨之美和形式之美,但她更是气度恢宏、格局广大、生命力强的综合之美,是艺术家对人生、对国家、对宇宙的终极关怀,是生活的营养与文化的蒙养同艺术家个人艰苦奋斗的最佳结晶。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。如果说四川的国画同其它地方的国画相比,还有许多差距的话,这正是我们希望借助媒体而求教于大方之家的初衷。或许,这也将是四川国画再前进一步的契机吧。

2003年 9 月 于锦城

作品欣赏

扫码关注公众号

服务热线:028-86250332

主编信箱:zhonghuameiwang@sina.com

企业合作:bashuhuapai@sina.com

提交