ARTIST INFORMATION

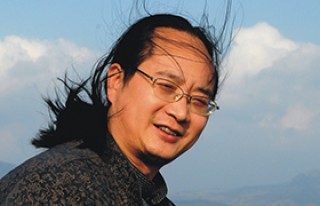

陈流

1973年出生于昆明

1996年毕业于中央工艺美术学院

中国美术家协会会员

中国美术家协会水彩艺委会委员

云南省美朮家协会青年艺术家委员会主任

云南省美朮家协会水彩艺术委员会副主任

云南艺术学院美术学院副院长,教授,硕士生导师

宏观在宇,微观在握

苏丹(清华大学美术学院教授、副院长)

2014年8月23日下午,在中国国家大剧院我主持了一场话题独特的学术研讨会——“清华学群”。那天的展览和研讨会现场千里逢迎,高朋满座,来自海内外的校友济济一堂。共有60余位艺术家在大剧院画廊展示了自己的作品,评论家们借此深入探究这个学术群落的思维积习,以及风格共性所折射出来的学术血脉和文化基因。“清华学群”并不是简单地将当下的清华美院学科进行分类和统筹,更不是召集校友为联络人脉进行学术江湖的勾兑。而是期望在中国美术史的视野下,对中央工艺美术学院的造型体系进行归纳和分析,以其拼合中国近现代美术发展完整的经络图形。

当我们试图对一个群落进行集体性素描时,就会察觉集体和个人总是紧密纠缠着,难舍难分。脱离个案分析的总结与概括必然是不着边际的主观臆断,但是非典型性对象的筛选也会造成另一种误判的假象。近几年来学术界在对“清华学群”溯源的研究方面,工作做得非常扎实且卓有成效。2012年炎黄艺术馆为庞熏琴先生举办了大型的作品回顾展,同年我本人参与策划了清华大学、百雅轩为张光宇先生共同举办的名为“光宇风格”的大型文献展,之后祝大年先生作品展在浙江省美术馆举办并做全国巡回展,北京画院为白雪石先生举办了作品回顾展,那次展览展出了白雪石先生大量早期的人物画作,令人大开眼界。再后袁运甫先生在国家大剧院、故宫博物院、北京中间美术馆连续举办了个人的作品展。对于中央工艺美术学院的老一代艺术家的研究和总结,前人之述备矣。然而,作为一个活态的清华学群,该方向的研究决不能就此搁置。需要继续延续,不断挖掘新的素材,寻找新的线索。

其实,早在一年之前我的心中就曾掠过一个念头,那就是另辟蹊径寻找和求证所谓的清华学群。具体的方法是通过聚焦于上世纪80年代到90年代的教育方略和人才培养,举办一系列的展览来进一步梳理源自中央工艺美术学院关于造型教育的主张和训练体系。因为这个时期学院的学术主张和教学体系具有以下的一些特殊价值:其一是经过二十多年的摸索和经营,学院形成了自己独树一帜的造型风格,明确了追求形式美的发展路径;其二为在不断的社会实践和与同类学科的竞争中,占据了一些属于自己的领域;其三是因为到目前为止,对这一阶段的学术和教育成果的梳理工作尚没来得及开展;还有一点至关重要,那就是从那时开始由于国家的改革开放,使得学院开始放眼世界寻找自己的价值。而且这一时期和我们的当下状态的关联最为密切,它所记录的典型性人物可以作为今天学子们鲜活的榜样,为他们在当下嘈杂的环境中清浊辨质提供了佐证,也为他们树立丰功伟业的雄心建立了参照。校友陈流是我的第一个选择,这其中既有一定的偶然性更有其必然性。首先是因为他的优秀,当我第一次看到陈流的作品时,心头就涌上一种莫明的冲动,仿佛看到母校依稀的面孔,嗅到一种恍若隔世的气息。

中央工艺美术学院在历史中扮演的角色,对它造型中占据的领域,采取的方式和坚守的立场都有着决定性的影响。它在社会中的角色就是为日常生活服务,因此它的专业设置绝大多数都和实用性的美术相关。平面设计、陶瓷艺术设计、染织设计、室内设计涉及到了生活的个个方面,在这种身份和语境下对思想性表达往往是符号化的。这个学术群体所创造的附着于生活中实用性器物或空间界面上的图像,都严格地保持着克制和规范,它和使用的行为、场合密切相关。在中国工业化的早期,农耕文明的记忆、情感和工业生产以及现代生活方式的遭遇必然需要一种妥协性的解决方案。艺术家的责任就是弥合这种情感上的失落和断裂,他们需要把自然物象巧妙地转化,然后移植到工业产品上和现代的空间环境中去。在这个特殊的历史阶段,图案不失为一种有效的解决问题方法。而图案的基础又离不开对自然风物的描摹和写生,因此在中央工艺美术的训练系统中,这些内容和素材占有不可替代的位置。在陈流的记忆中,当时学院的许多课程对他今天采用的艺术手段都产生了深刻的影响。比如入学之后的第一个关于造型的课程中,老师就将他们遣往北京动物园观察形形色色的动物;唐薇老师的重彩课程训练,对以线造型的严格要求;曲欣老师的超写实绘画课程中,对细节描绘和刻画追求穷形尽相般的深切表现……

陈流的专业是装绘,即中央工艺美术学院自创的装饰绘画专业。这是一个边缘性学科,它一方面高举形式美的旗帜,另一方面又恋恋不舍物质和空间的载体。它在表现与实用之间徘徊,在个人情感和社会期望中挣扎。在学院的历史上装绘专业是中央工艺美术学院的一道风景,因为唯有它享受着造型的特权,即使在讲求中规中矩的描摹中也偶尔会有旁逸斜出的志趣,妙手偶得的欣喜。也唯有装饰绘画专业走廊的橱窗中可以看到超越实用的图腾,它们脱离了沉重的物质载体,以纯绘画的形式横空出世。在中央工艺美术学院设计专业的重重包围之中,装饰绘画专业犹如一面旗帜,高唱着形式主义赞歌,体现着精神追求的维度。装饰绘画曾经是所有设计专业的基础,是设计形态创造的母体。陈流在本科学习中保持着极为谦逊的态度,他深谙“才有限而道无穷”的古训,对重彩、装饰、超写实、甚至是焦墨都抱有浓厚的兴趣,博采众长。同时他也较早察觉到“心欲言而口不逮”的事理,进而经年累月笔耕不辍,使自己的绘画技艺精进不止、日臻成熟。某种程度,中央工艺美术学院的造型体系奉行的是由技入道的宗旨,它既表现为对技法训练的严格和崇尚,又反映在对多种多样技法同时并存、大行其道的包容性上。

对于“清华学群”的“中古世纪”(指上世纪八、九十年代)而言,陈流既有代表性,不失为一个佼佼者,还可以将其视为一个时代的“叛逆者”。这种反叛性不是指他对抗当时的教学体系,而是指他在艺术创作上的殉道精神和那个浮躁时代的强烈反差。陈流1992年入学,1996年毕业。这个时期既是中央工艺美术学院学科建设和教学体系的成熟期,又是中国美术教育领域,实用美术大行其道的年代,国家的现代化,城市化给生活样式的转变带来了许多机会。此时、中央工艺美术学院的设计学科是社会关注的焦点,平面设计、工业设计、环境艺术设计呼应了社会发展的迫切需要。在“发展是硬道理”的蛊惑下,社会整体性的亢奋也波及到了身处闹市的校园,东三环路的扩建摧毁了绿树成荫的绿化带,昔日掩映在绿丛中的红门此时脱颖而出,热情地迎接扑面而来的商机;新派立交一桥飞架南北,将都市的繁忙景象高高托举变成了教学楼和宿舍窗外的风景,国贸、嘉里中心那些摩天楼突破了校园的天际,挑逗着莘莘学子们征服社会的欲望。校园内往日的戒备森严的门卫也放弃了抵御频频而来的袭扰,市场中的大小老板进进出出猎取操控的对象,师生们整天疲于应对社会和市场,忙得不亦乐乎。许多造型专业的学生守不住寂寞,纷纷鼓足了勇气迈入了实用美术的领域。人才的大量逃亡和流失对学科的发展产生了严重的影响,但并非绝对抹灭了人才的诞生。对于那些像陈流一般真正的画痴而言,外部环境的嘈杂并不能引发内心的躁动。那时的他依旧遵守着自己求学入道的诺言,不惟艺道之险夷,醉心于描绘万物风姿的劳作之中。他不为物质世界的扭曲、异化、膨胀而游移自己的立场,改变自己的三观。在校期间不仅取得了优异的成绩,而且获得了广泛的赞许。也许,始自那时老师的预言和同学的期待就已经变成了沉甸甸的使命感,驱使他在走出校门近二十年的时日里行且不息,在绘画的领域中不断进取登临新的境界。

毕业之后陈流回到了云南也是他的另一件幸事,这似乎是冥冥之中的召唤和宿命的决定。正因为如此,我以为他像近现代历史上的许多前辈一样,躲过了另一场“劫难”。自古以来云南就是放逐精神的乐土,是颐养生命的天堂。每逢战争硝烟四起,政局动荡不安或文化遭遇浩劫之时,云南却由于它的地理位置和独特的地理条件,就会充当逃难的目的和庇护的洞藏。于是文明的流亡和迁徙犹如候鸟一般周而复始光顾这块土地,不断遗落下少许的华彩。它们湮没在当地灿烂的景象之中,掩映在宽厚的浓荫之下,阳光雨露、春华秋实。正因如此,云南才会赢得七彩的美誉。天高地迥,兴尽悲来,谁能想象抗战时的西南交大,流落的知识分子竟能在此书写下中国文化、科学、教育最为辉煌的一页。然而不仅仅是科学和教育,艺术范畴也是如此,我们的校友丁绍光先生,一介书生出走云南,在此发觉并成就了他惊艳世界的图像并率先开创了中国艺术家惊世业绩。上世纪90年代对于中国而言,无异于文化肃杀的隆冬和经济躁动的春夏,大都市的空气里充斥着建设的喧嚣,商业博弈残酷冷血,职场竞争显露出人性的狰狞;文学、诗歌被折断了风鹏正举的羽翼,美术的先锋被逐出都市的门庭。但此时的云南市井情境依然亦如它平和的气象,温润祥和,宁静淡泊。经济浪潮汹涌的波涛到此已成波澜不惊的平湖,对当代文化致命的攻击也似将至终点的强弩。陈流选择了高校学府作为自己安身立命的巢穴,在这里、微薄的薪酬约束着欲望的泛滥,冷清的社交还给他完整的时间,在世俗眼中一切的窘境却成为艺术创作的良好的条件。愚钝的陈流抓住了他人生中最为宝贵的时光,这一段时间坚持不懈的创作使得他在与同辈甚至是同行的比较中超然胜出。今天陈流的水彩技法以至登峰造极、炉火纯青的地步,非常性的画面呈现传递出经年累月思考所形成的独具特色的图像观,这种质的飞跃应当归功于思考和实践的连续。从1996年至今,这一阶段陈流的作品不仅数量巨大,而且类别如此多样,材料方面涉及油画和水彩,题材包括风景、动物、人物肖像和人体。显示出他极为旺盛的创作热情和极为可贵的独立、自由状态。天道酬勤,今天当我们盘点陈流的业绩,不得不感叹于他的勤奋和他多年以来的的持守。

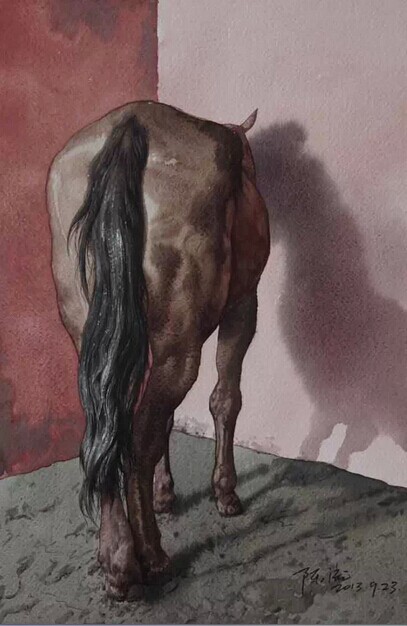

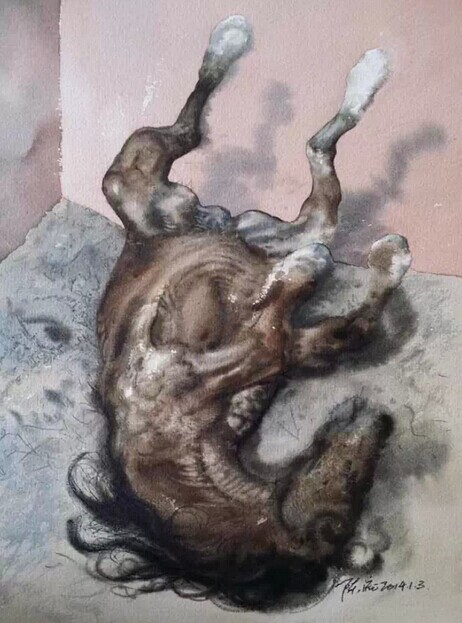

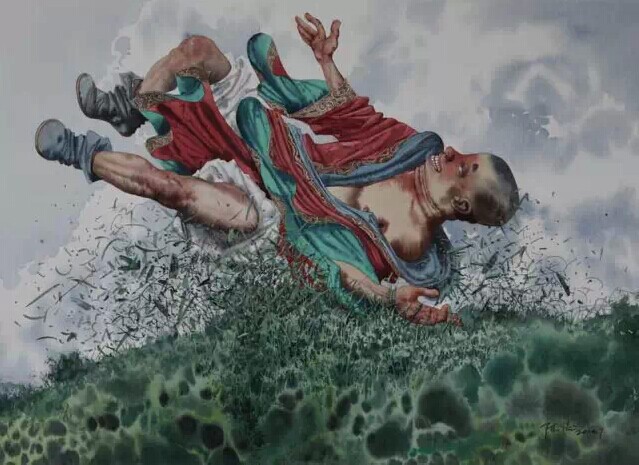

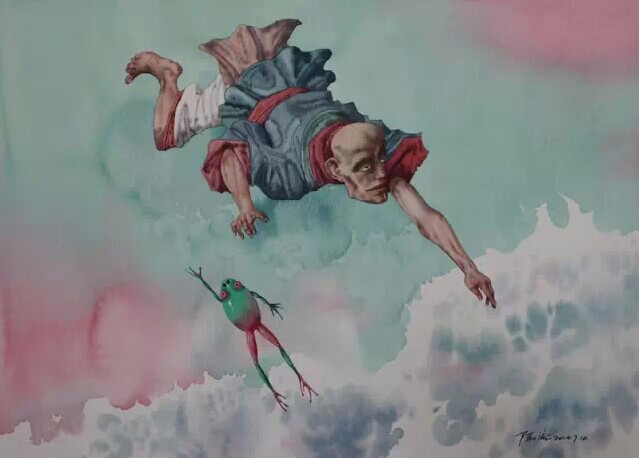

陈流是“清华学群”的研究中不能忽略的一个个案,他看待世界的视角和绘画的风格,乃至他的言谈举止无不流露出中央工艺美术学院的气质。回顾2014年“袁运甫暨清华美院学群绘画作品展”我们不难发现一个现象,纵览我们的前辈和所谓血统纯正的校友对他们绘画作品题材的选择,还是可以清晰的看出这个群体的创作所呈现出的一定的共性。“清华学群”的主流之中绝少以绘画的形式做宏大的叙事和沉重的哀鸣,学群中的代表们大多选择了风景、花卉、生活用品组合的静物作为自己探索形式美的对象,经推理不难发现这也和学院扮演的社会角色相关。较之中央美术学院和主流意识形态当仁不让的积极融合状态,远离庙堂和政治话语的中央工艺美术学院更多地将目光投向了民间,将步履迈入了乡野。他们之中很少有人通过作品去表达涉及政治变革和社会疾苦的沉重话题,在他们的眼中,日常生活和自然的馈赠丰富、精彩纷呈。令人触类而思,不一而足。微观的社会角落中的生活细节一样能够映照出其整体性的形态,包括思维方式、价值取向、和审美习惯。同样自然中的微小生命也能够充分暗示出世界运行的规律和生命存在的状态,亦喜、亦悲,不垢、不净,不争、不宠。这也正是一些批评家所谓的“第三条道路”,这种选择贴近生活,符合大众的审美趣味。但对于学群的建设和引导而言,却绝不能止步于此,学术研究和创作的目标一定要超越生活。陈流的图像中就拥有一种超现实的美感,那些风景画中表现的荒烟野蔓、荆刺纵横,虹销雨霁、舸舰迷津述说着时间的无可奈何,生命的轮回不止。而动物、昆虫、人物为主的画面素材虽为平常但视角独特,有时会透出一丝诡异,隐藏着几分悬念。那些仿佛要冲出画面被放大的骏马面目,扮演了一个模糊的角色,既是图像又是观者……;他对人物肖像的面孔描绘中渗透着一种人类学研究和精神分析的态度,既有对集体性的概括也有对个人性的深刻表现;神侃中的罗汉似乎是对雕塑者的赞美,它们超然于泥土丹青的物质混合,又保持着幻变中的木讷与鲜活,令人拍手叫绝。我个人最看好的还是那几张新近创作的,画面中飞翔中的昆虫纤毫毕现再一次展现了他非凡的功力,许多细节的夸张和嫁接有喜感更有灵性,这些微不足道的昆虫们气势磅礴般的飞翔竟然划破了长空,留下了壮美的气旋。这是后现代方式对造化的讴歌,庄严的荒诞,美丽的调侃。

给陈流的绘画写评论对我自己实乃一个挑战,因为他绘画的方式和我个人的书写习惯相悖。我喜欢推理,热衷于寻找艺术创作过程中上下文的关联。但他的创作几乎是没有上文的“书写”,是纯粹的图形围猎。曾有研究者著书立传说图形创造乃是一种和逻辑思维并驾齐驱的思考方式,我对此深表赞同。非常性的图像对人类情感的影响如疾风,像闪电,刹那间就会击中目击者,令人不能自己。但人们还是需要文字的解读,与其说是对观者的辅佐,不如认为是与观者之间的一种交流。由于自己的的确确喜欢陈流的绘画,于是写下洋洋洒洒半万的心得感言,姑且算作和喜爱他的作品的观者以及艺术家本人的一个对话吧。在书写的过程中也时常感觉到文字和图像之间的壁垒,我就在这种矛盾中挣扎着,在停滞中激动着。这一次下笔对我自己而言真算是一次考验,以至于大作将近尾声仍感觉情隘辞蹙,不知所裁!

相关链接:苏丹:宏观在宇,微观在握——陈流

中华美网首页

中华美网首页

提交