陶冷月(1895-1985),原名善镛,江苏苏州人,五柳先生陶渊明后人,是19世纪30年代中国画坛颇负盛名的大家。二、三十年代历任长沙雅礼大学艺术系教授,国立暨南大学艺术系教授兼系主任,河南大学艺术系教授,国立四川大学教授,又与谢公展、吕凤子等创办南京美术专科学校。

陶冷月是20世纪初在上海一带较为活跃的画家,他在传承传统文人笔墨基础上,融入西画的明暗和透视技巧,创出融中西画法于一炉的“冷月山水”,形成了一种与众不同的“新中国画派”。

1932年,陶冷月受到四川大学教育院院长邓只淳之邀入川,先行抵渝,准备出任该校艺术教授。在他入川的途中,画了许多写生的山川面貌,将长江上游的恢弘气势描绘得淋漓尽致。

与他同时代的黄宾虹先生曾说“入蜀方知画意浓”,那么巴山蜀水又给了陶冷月怎样的绘画灵感呢?

陶冷月 出川速写

壹

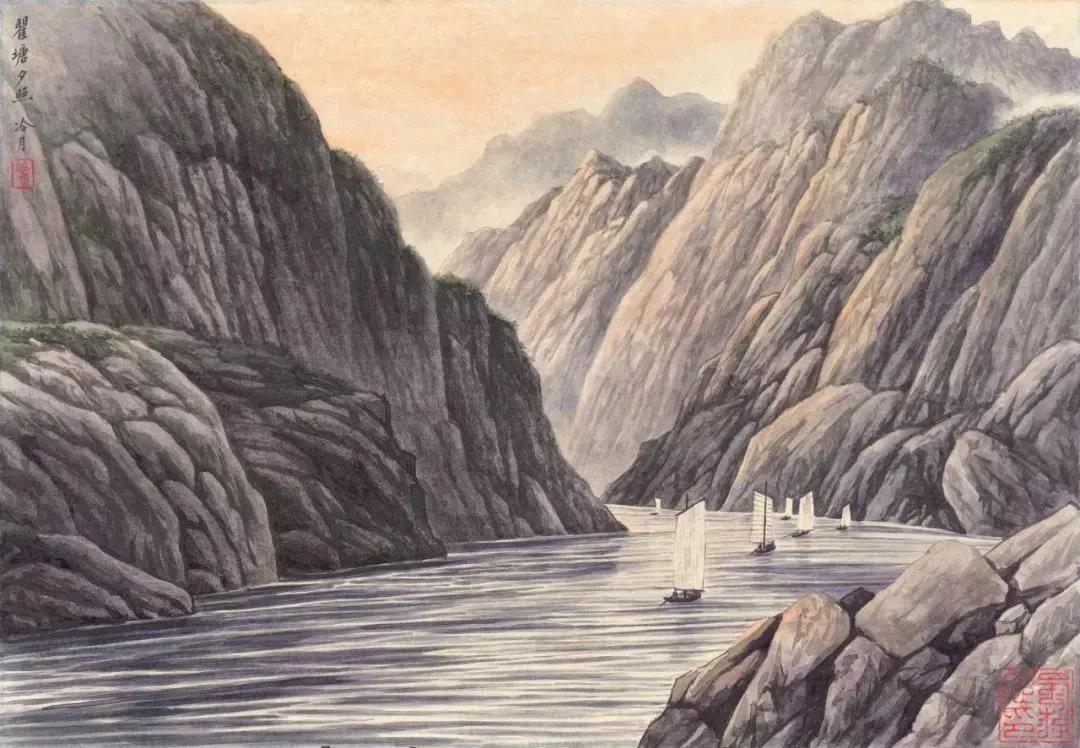

陶冷月 《瞿塘夕照》

陶冷月的画运用了西方光影透视的画法,将这些西画的理念带入到自己的笔墨当中,他所绘制的瞿塘峡山石嶙峋,巫山迷蒙蓊郁,细节做的也十分到位,观其画如,身处其境。

陶冷月自陈,希望在自己的绘画创作中“力求综合古人之长和吸收西画光影明暗和透视之理,试创新中国画”。他用宋人的“没骨法”,以细腻的笔致勾画出夜色下静穆的风景,使之明显不同于传统国画的风景表现,并以融合中西的月光山水享誉画坛,走上一条与众不同的新路。

陶冷月 《川江清晓》

陶冷月出生于书香世家,在家庭环境的熏陶下,初学国画,继习西画。从19世纪末到20世纪初,有志之士开始思考和实践“西学为用”、取法西洋的改革自强之道。在这一时代背景下,作为中国传统艺术的中国画之革新,成为当时热门的话题,且备受争议。

这种中西画探索与融合的尝试,在陶冷月早期的作品《月光瀑布》中就有所体现:清冷月光之下奔流的瀑布和岸边密布的树丛,画面静谧幽远,是非常典型的中国画构思,但结合了西画的透视、光影原理。

陶冷月 《月光瀑布》 油画 60cm×90cm

贰

1932年10月9日,重庆《国民公报》第五版刊登一则新闻《名画家陶冷月抵渝—勾留数日即行西上应川大之聘讲学》。此时的陶冷月,应四川大学教育院院长邓只淳之邀入川,先行抵渝,准备出任该校艺术教授。

陶冷月乘船沿江而上,与其他画家不同的是,除了画笔,他还随身携带相机。

陶冷月拍摄的长江三峡风景

晚年时,他在家中翻看照片和手稿,追忆峡江之行,又绘制了《巫山雨霁》《巫山夜月》等作品。陶冷月说,拍照片的目的不是为今后临摹,“照照片画是画匠,看照片是回忆当年出游的意境,体味造化,由此萌发创作的灵感。”

1979年,85岁高龄的陶冷月,创作了《巫山雨霁》。此画与他在1930年代拍摄的照片关系密切,并非向壁虚构,凭空画来。

陶冷月 《巫山雨霁》 1979年作,时年85岁

陶冷月 《巫山夜月》

在体弱不能出游的特殊时刻,陶冷月在几十年前拍摄的照片,起到了帮助他在作画时“回到当时出游的意境”的关键作用,同时也成为了他作画的视觉依凭。

陶冷月 《三峡记忆》28cm×28cm

陶冷月善于用摄影作品激发绘画创作。他的摄影爱好不受当时摄影社团的美学规则与竞争原理所限,不追随某种潮流,或曲意逢迎某种摄影美学趣味。他不在摄影求“功名”,反而因其纯粹而做到“无求品自高”,形成个人特色。

叁

时人评述陶冷月的月景图,称:“古今画坛在描绘月景山水方面,尚无人超越陶冷月以积墨、积色及渐层着色的技法所营造出的独特表现力和神奇意境。”陶冷月作品中,月景图是其画风代表作品,而他笔下的峡江月色,自是多了一份巴蜀气韵。

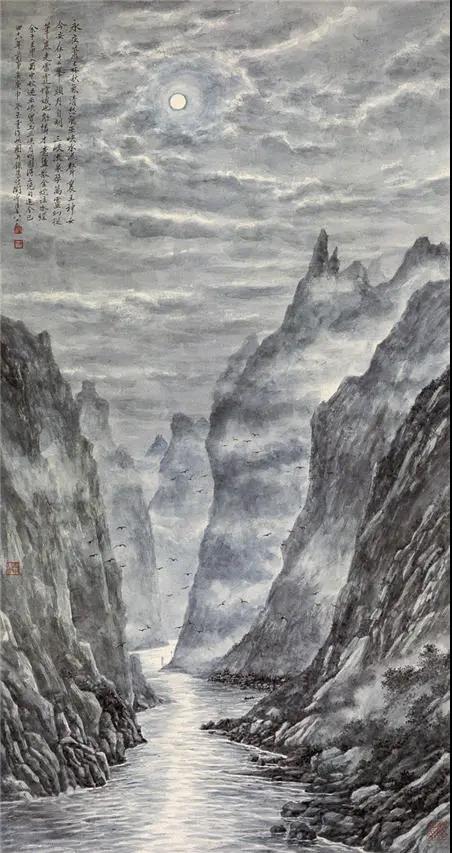

陶冷月《寒江月夜图》

这件《寒江月夜图》款识“永夜萧森秋气清,愁听巫峡水流声。襄王神女今安在,十二峰头月自明”,陶冷月时年87岁。画中真地刻画了壮丽的巫峡十二峰夜色。蜿蜒曲折的江水被巨山大嶂层层包围,一轮明月从云层中透出,映照著通透而充满空气感的层层云彩,直与山间峦气相接。皎皎月色如水银泻地般洒向水面,与云气雾霭融为一体,重山迭嶂在缭绕的云气之间浮现,山边石上露出丛丛绿树。峡谷之中略有帆影浮动,缓缓而行。

陶冷月笔下的巴蜀月色,宏大的山水空间和冷寂朦胧的月光碰撞出一种清旷之趣。除了这件《寒江月夜图》,他笔下其他的巴蜀月色山水也令人称道。

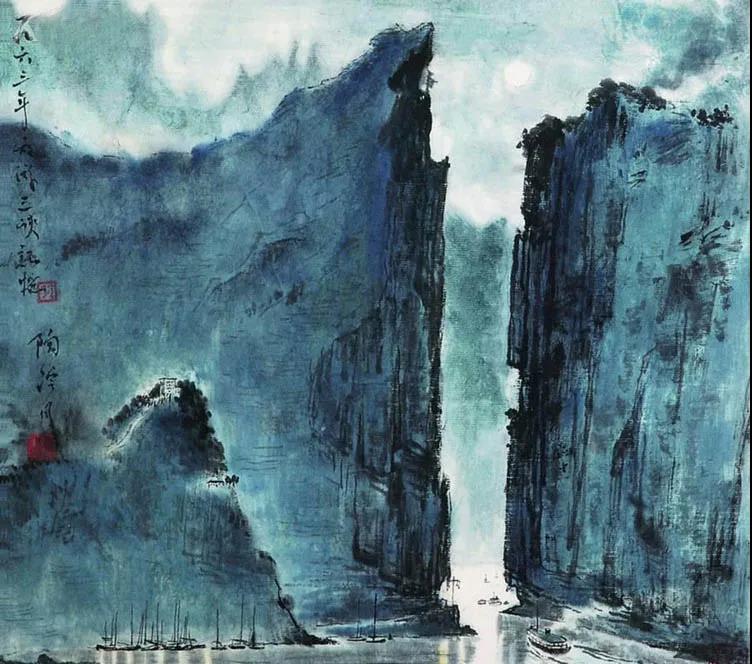

陶冷月 《灩澦》

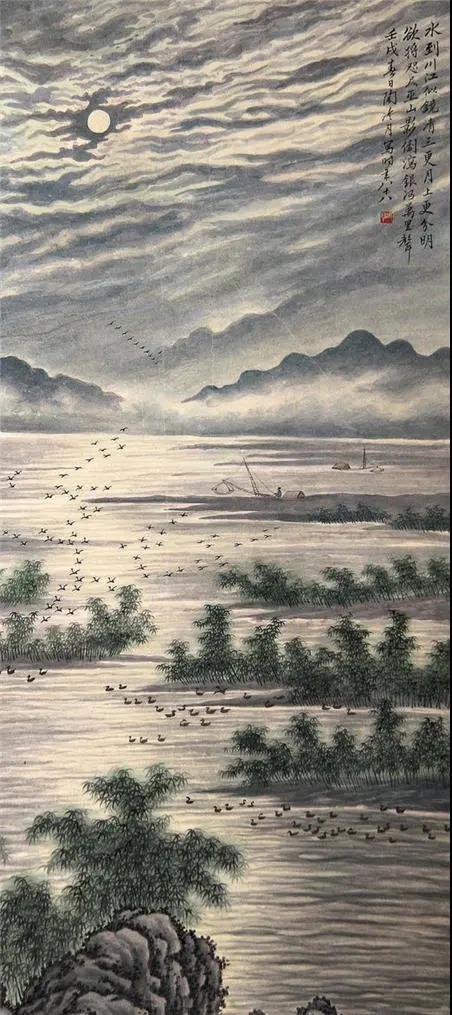

陶冷月 《川江月色》

陶冷月的画中,有一种“静”的意境。郑逸梅在《画的动静》一文中引用陶氏的自白:“普通人对于图画,往往加以生动两字的赞美,实则动不如静,静的功夫,较胜于动,故套句成语,可以说是与其动也宁静……所以我的画,总是一丸凉月,寂照溪山,使人对之静默默的出一回神,什么名咧、利咧、争咧、攘咧,一古拢儿蠲除殆尽,仿佛用静的画来祈祷世界和平。”

文章资料来源:管晓锐《画家陶冷月的老重庆“写真”》,《红岩春秋》2020年01期。图源于网络。

END

出品/四川省巴蜀画派促进会

编审/李思家

中华美网首页

中华美网首页

提交