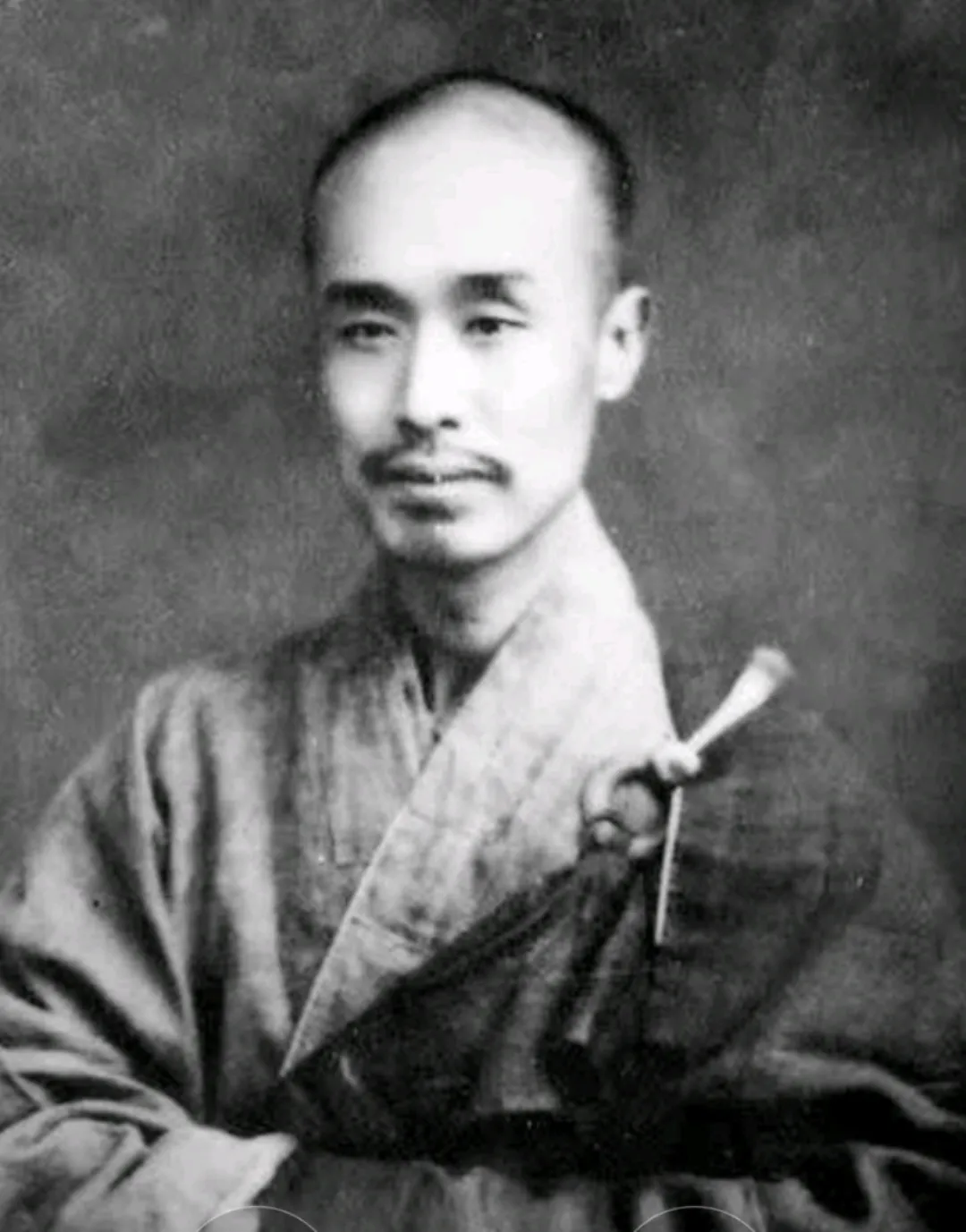

李叔同(1880年-1942年),著名音乐家、美术家教育家、书法家,是中国话剧的开拓者之一。青年时赴日留学,归国后担任过教师、编辑之职。后剃度为僧,法名演音,号弘一,被人尊称为弘一法师,有南山律宗大师之称,圆寂于泉州。

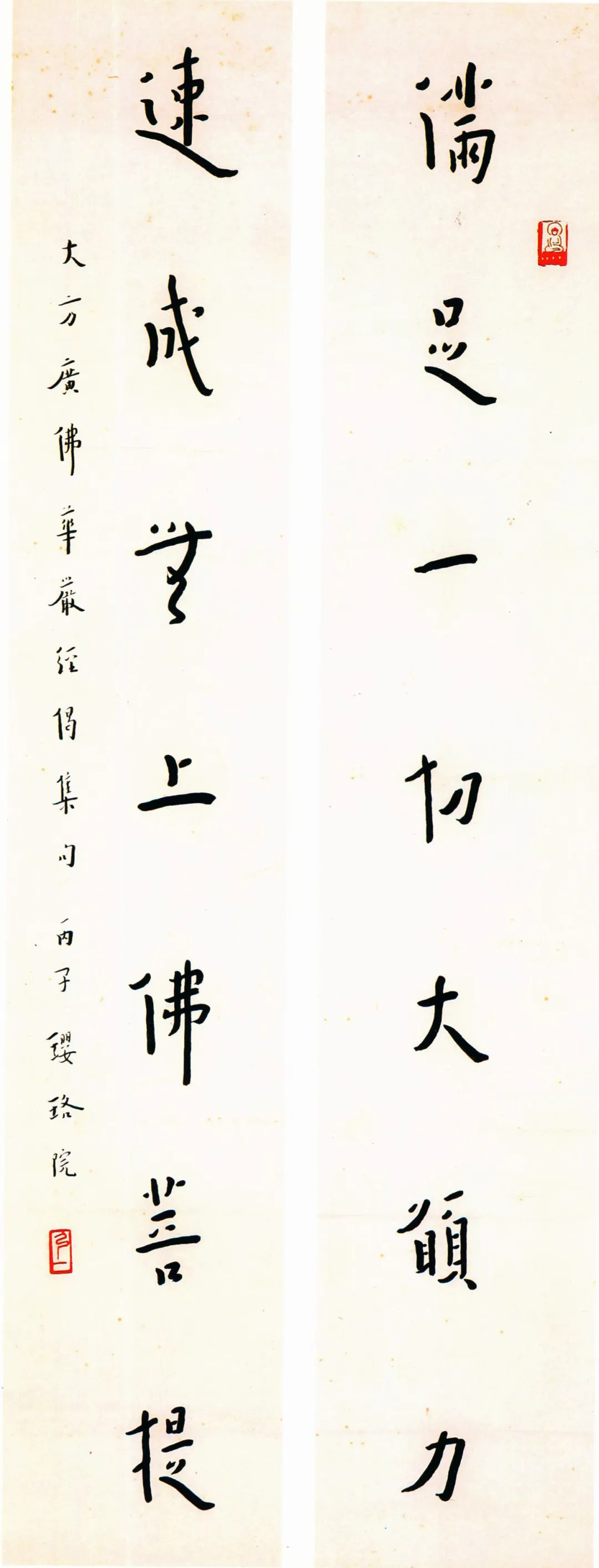

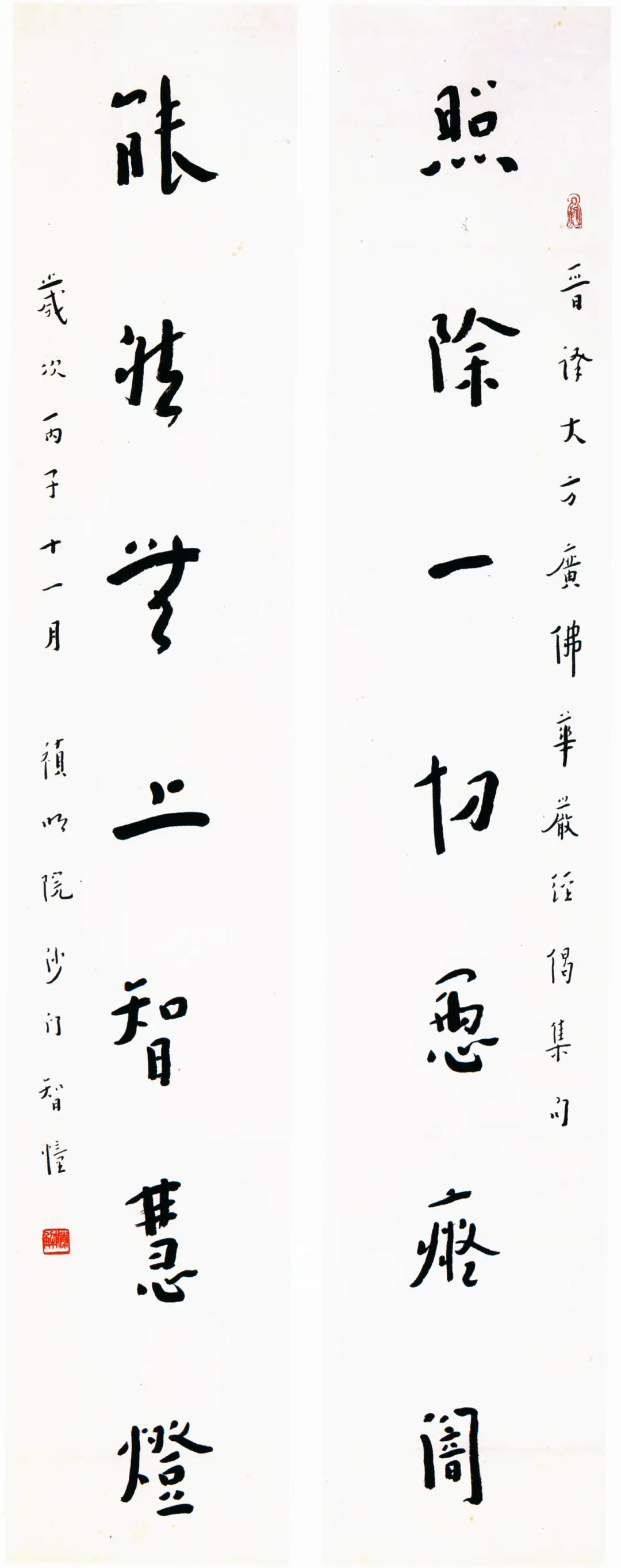

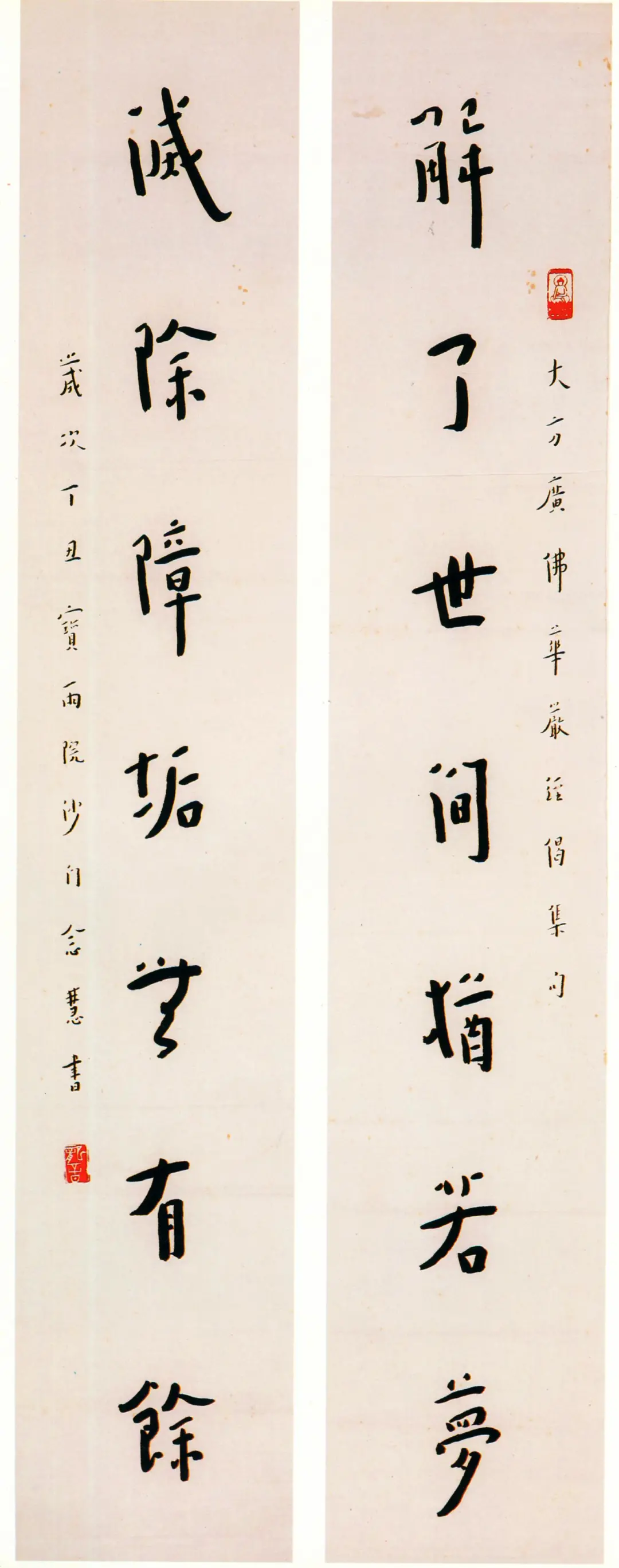

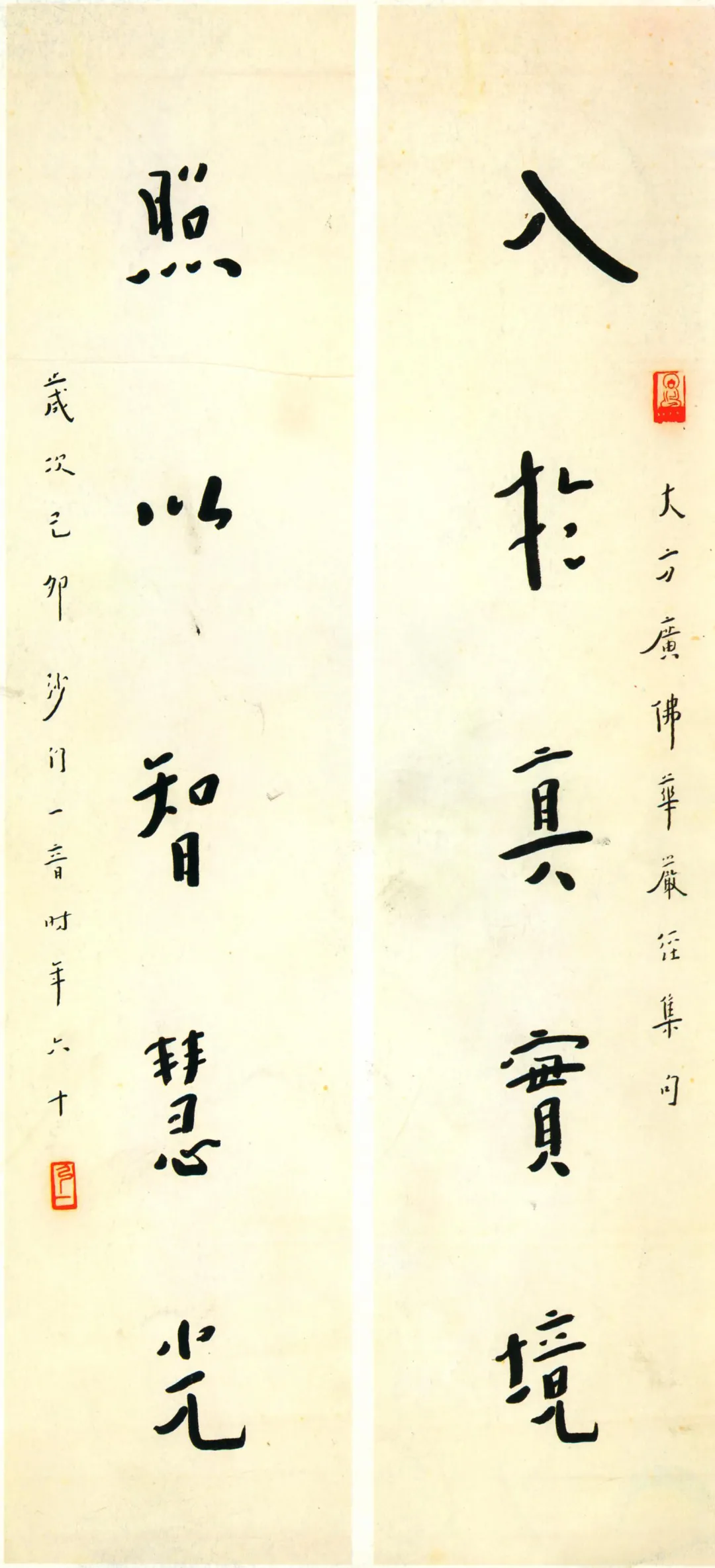

作为中国现代艺术启蒙的先驱者,李叔同可谓是饱负绝世才华,在绘画、音乐、戏剧等艺术方面开风气之先,开创了多个第一。临近中年遁入空门后,他放弃了俗世时名享于世的前业,却独留书法,书写佛语,普度众生。从书法来看,他的字是中国历代书法中的逸品,被人称为“弘一体”,鲁迅先生评其书“朴拙圆满,浑然天成”,极致超尘,见字犹闻佛法。

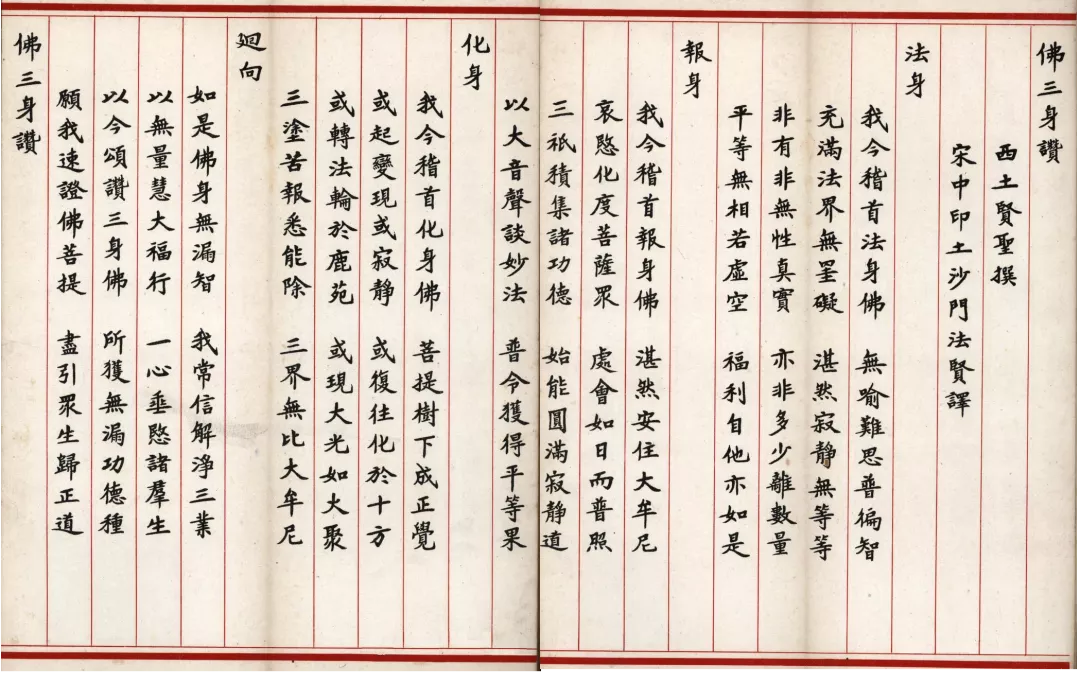

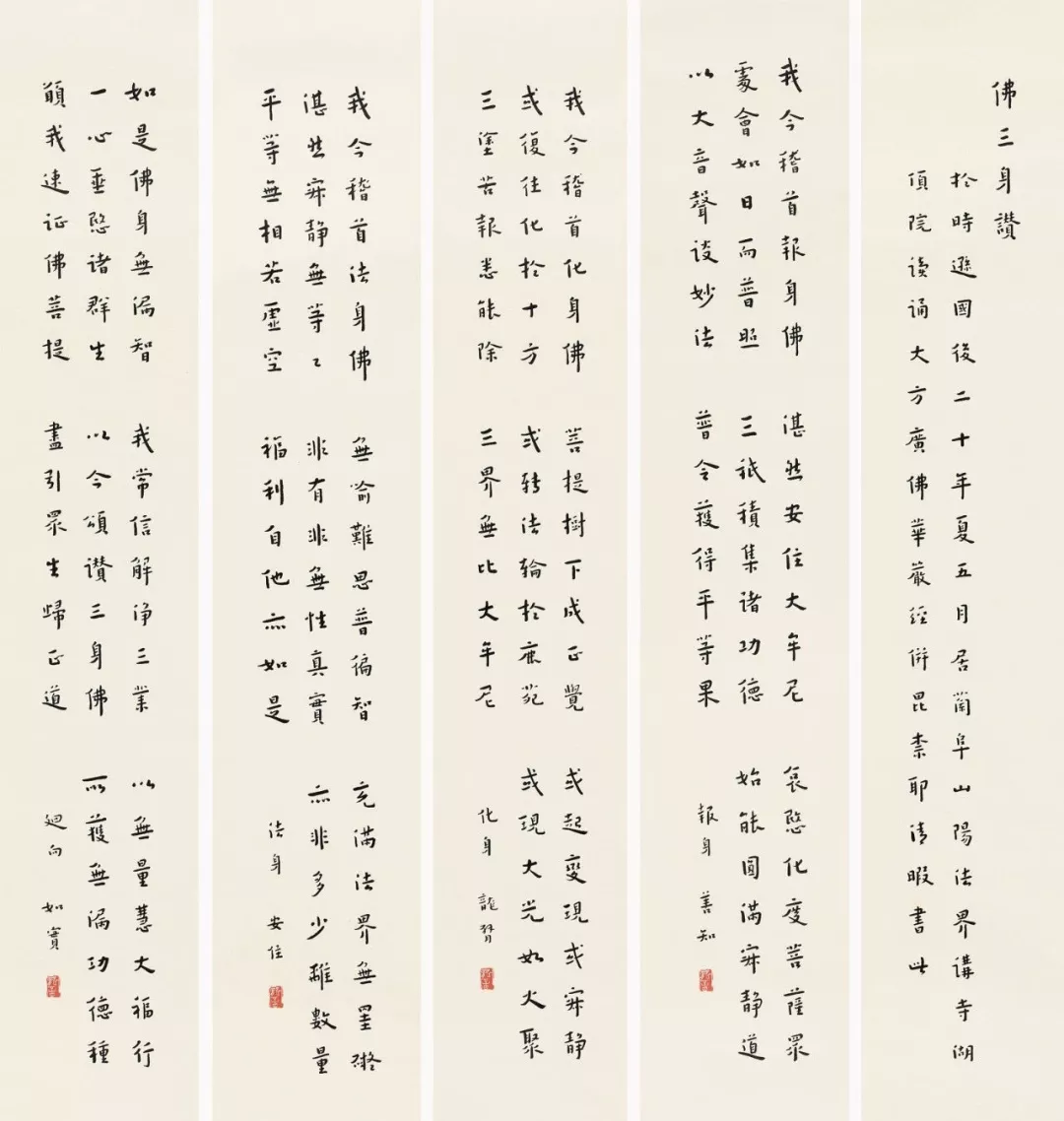

泉州陈祥耀于《息影闽南的弘一法师》一文中总结概括”弘一体“之演变:“……吾从其作品上观察,似有三阶段在:其初由碑学脱化而来,体势较矮,肉较多;其后肉渐减,气渐收,力渐凝,变成较方较楷的一派;数年来结构乃由方楷而变为修长,骨肉由饱满而变为瘦硬,气韵由沉雄而变为清拔,冶成其戛戛独造的、整个人格的表现的、归真返朴超尘入妙的书境。”本文将根据这三个阶段,结合其经历、生活的变化来了解”弘一体“形成的过程。

第一阶段:出家前

1918年之前

与清代晚期众多书法家一样,李叔同的书学之路是在碑学兴盛的书学思潮下成长起来的。

1897年,17岁的李叔同学填词并正式拜津门碑派代表书法大家唐静岩学篆书石刻。这个时期的他遍临古帖,着重在隶书、魏碑以及黄庭坚的楷书上下功。

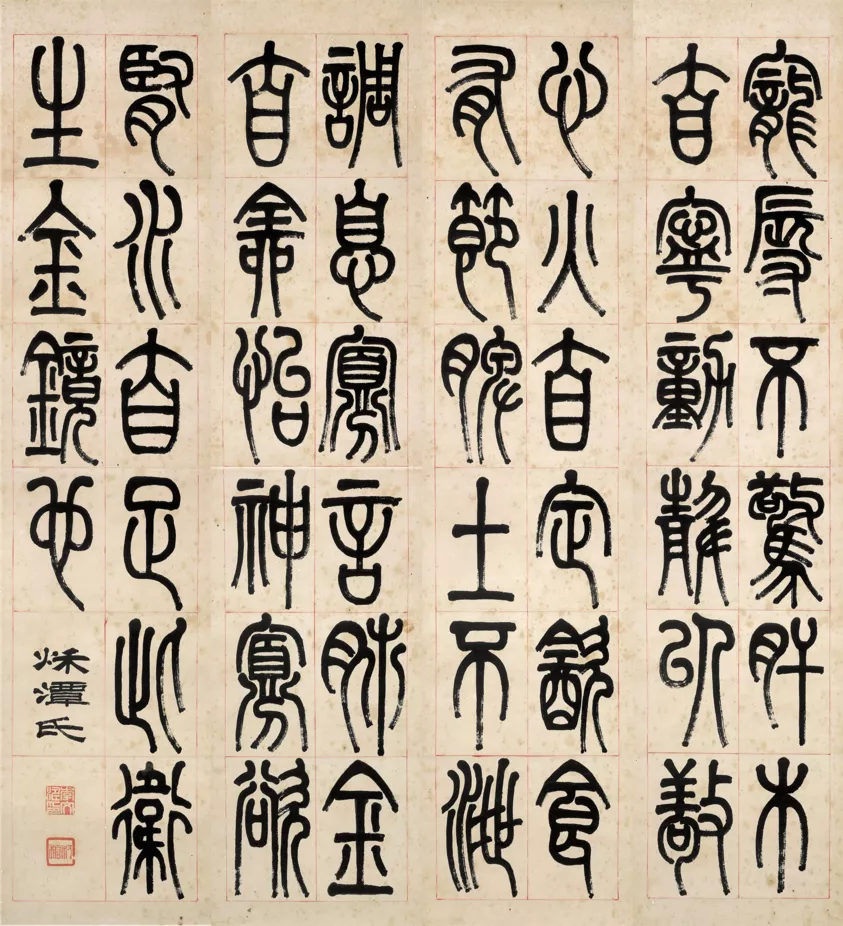

释文:宠辱不惊,肝木自宁,动静以敬,心火自定,饮食有节,脾土不泄,调息寡言,肺金自全,怡神寡欲,肾水自足。此卫生金镜也。

秋潭氏

钤印:李文涛印 叔桐

李叔同的学习模仿能力很强,魏碑造像、唐宋名书皆吸收学习,所临摹的碑帖甚至几乎可以以假乱真。篆书取邓石如笔划舒畅凝炼、结体稳称爽朗,隶书学杨岘笔运曲直提接、顿挫的细微变化,行书从苏轼黄庭坚中取法,楷书则是向北碑攻学。

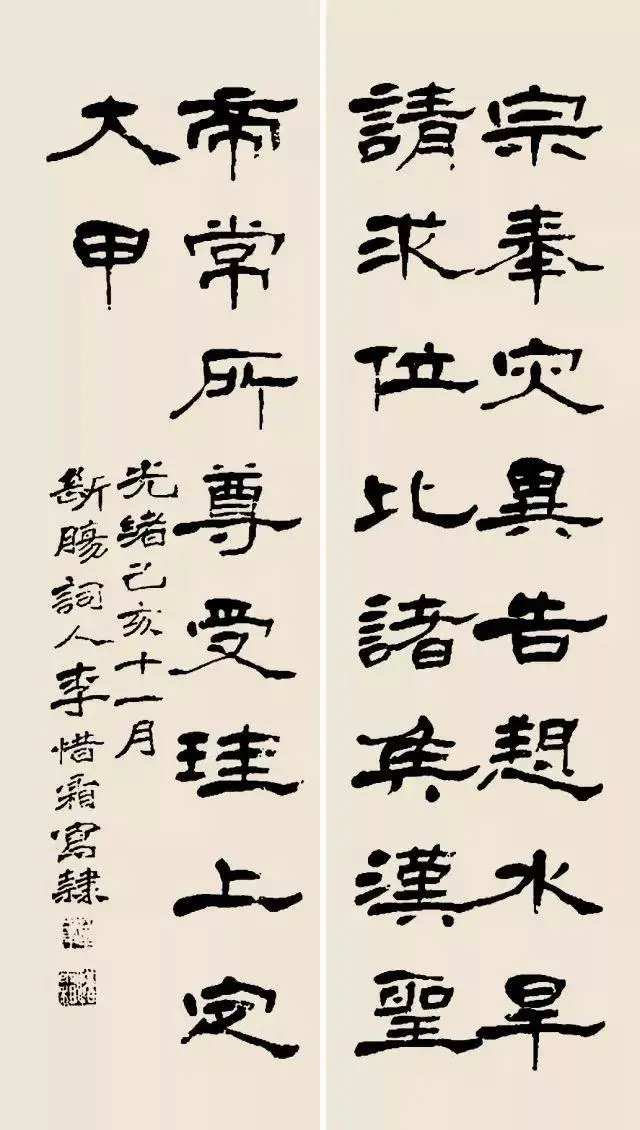

白,隶法见山,行法苏黄,楷法隋魏。

钤印:江东少年 惜霜

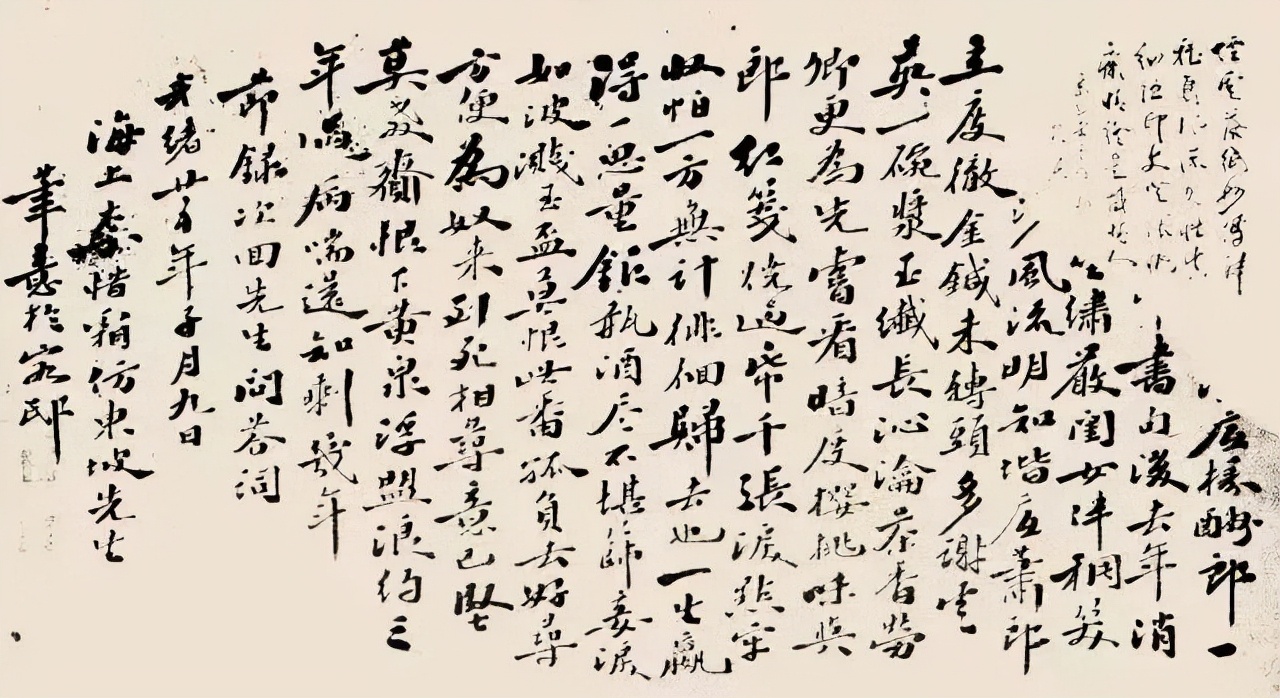

《行书节录王次回问答词卷》1899年

《行书王次回和孝仪看灯词 》1899年

《行书王次回和孝仪看灯词 》1899年

1899年,维新变法失败,为避免康梁余党之嫌,19岁的李叔同奉母携眷离开天津迁居上海,之后的几年里,与文士名流结交组成“天涯五友”,加入“城南文社”,组织“海上书画公会”,与歌郎名妓等来往频繁,出演京剧武生等,还受业于著名教育家蔡元培。精彩纷呈的生活中,他与各类文人才子打交道,接触到的是各类艺术,同时也接受着来自新思想、新文化的冲击。

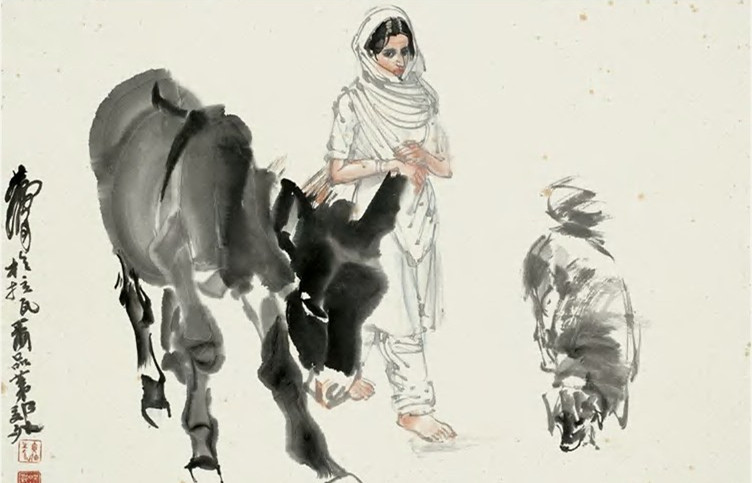

1905年秋,李叔同东渡日本,次年考入东京美术学校西洋画科,成为中国第一位美术留学生。在日本编撰《图画修得法》、《水彩画法说略》,介绍图画的作用和水彩画的绘法。

1906年李叔同独立编辑出版了中国历史上第一本音乐杂志《音乐小杂志》,在日本印成后寄回国内发行,他还特别手绘贝多芬头像,大赞这位西方大音乐家对音乐创作精益求精的态度,欲以贝多芬的精神鞭策自己和当时的国人。

后他又创办了中国第一个话剧团体“春柳社“,自扮茶花女出演《茶花女遗事》。

1911年春,李叔同学成回国,之后几年主要精力都放置在艺术教育和人才培养上。先后任教于天津直隶高等工业学堂、城东女学、浙江省两级师范学校、南京高等师范学校,主要教授文学、图画、音乐,尤其是在绘画领域,李叔同是近现代中国首位开创野外写生、人体模特写生以及西洋美术史、版画等课的教育家。而后刘海粟、徐悲鸿等都是在此影响下,成为中国传统绘画改良运动的推动者。诸如刘质平、吴梦非、丰子恺、潘天寿、周玲荪等当时国内艺术界翘楚都曾受业于他。

“任杭教职六年,兼任南京高师顾问者两年,及门数千,遍及江浙。英才蔚出,足以承绍家业者,指不胜屈,私心大慰。“

李叔同于1918年出家,在此之前的俗世生活中,其文学造诣和艺术方面的实践积累都非常深厚,这为他在书法上的成就打下了坚实的基础。

出家后的李叔同成为了弘一,他的书法也随着他研佛入深步步褪去了锋芒。

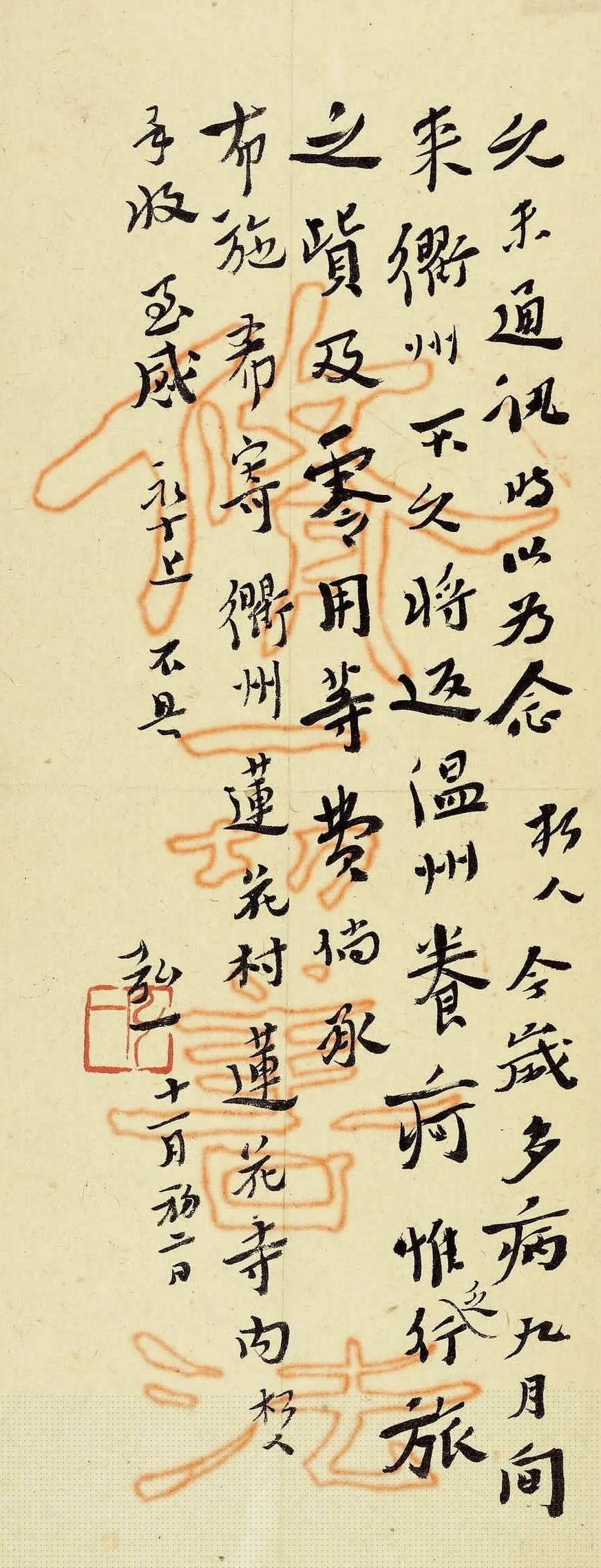

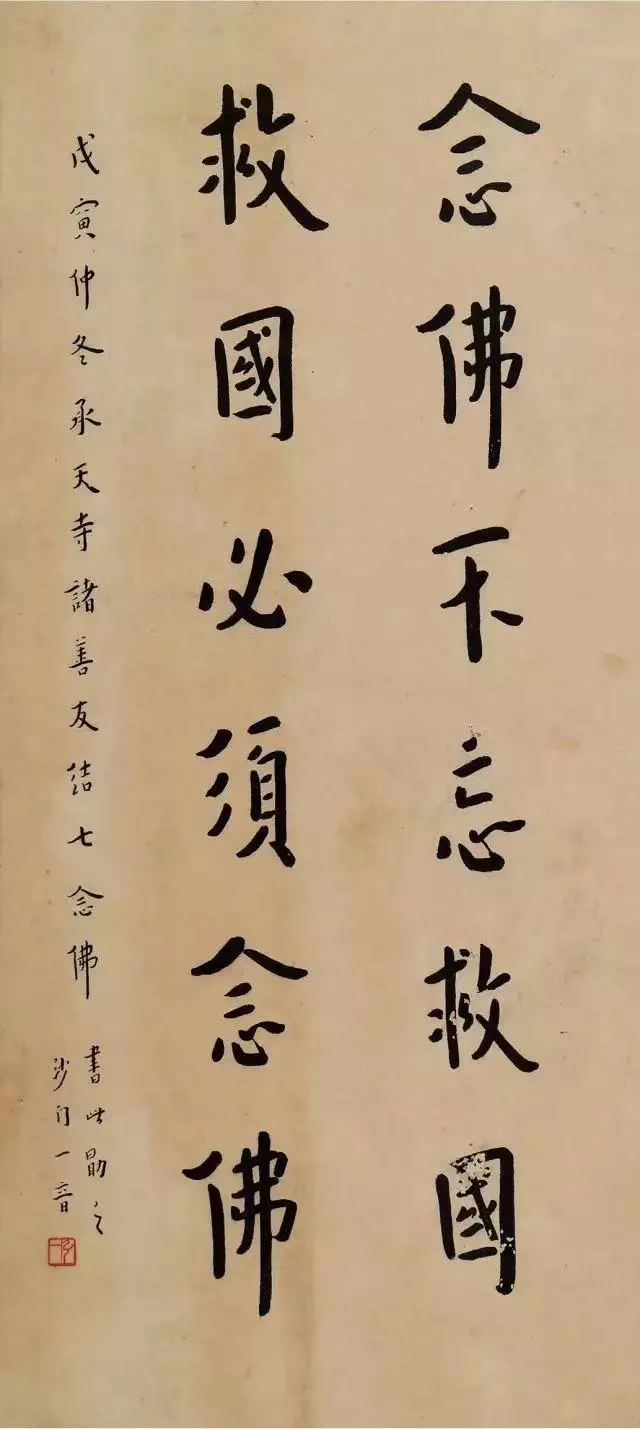

一开始,出家厚的弘一法师放下尘俗旧事,同时也大舍在俗时所有名享南北的书法、绘画、音乐等前业,以戒为师,潜心研佛。哪怕有文人乡士慕名前来求字,弘一法师也无意再度笔墨,皆婉拒之。对此举,弘一法师的好友——嘉兴佛学会范古农居士劝之:“若能以佛语书写,令人喜见,以种净因,亦佛事也,庸何伤!”弘一法师思来想去后觉之有理,遂后以佛语书墨接人。书艺成为了弘一法师导俗化方,引导众生离苦得乐的法门之一。

“夫耽乐书术,增长放逸,佛所深诫。然研习之者能尽其美,以是书写佛典,流传于世,令诸众生欢喜受持,自利利他,同趣佛道,非无益矣。冀后之览者,咸会斯旨。”

在1918年出家前后,弘一法师对其书写态度和风格已经有所思考——魏碑的结体与其意向不合,弘一法师有心转变,不过在运笔功夫上还未达到与思想相当的地步。

1918年秋至1923年这五年里,北碑书法特质虽依旧是他书法的核心,但较以往的作品笔下已减少了锐利之气,以传统帖学中的方圆疏朗结构代之,此时正处于碑帖书风融合调整期。

弘一法师曾将自己所书佛经展呈给印光大师,求其加以指点。印光大师在给弘一法师回信中道:“写经不同写字屏,取其神趣,不必工整。若写经,宜如进士写策,一笔不容苟简。其体必须依正式体。若座下书札体格,断不可用。古今人多有以行草体写经者,光绝不赞成。”在印光法师:“唯有精诚”佛义的教诲下,弘一法师开始有意向晋唐小楷取法,书法风格愈发转向纯精至简,彰显出温和端庄的一面,增添了写经意味。

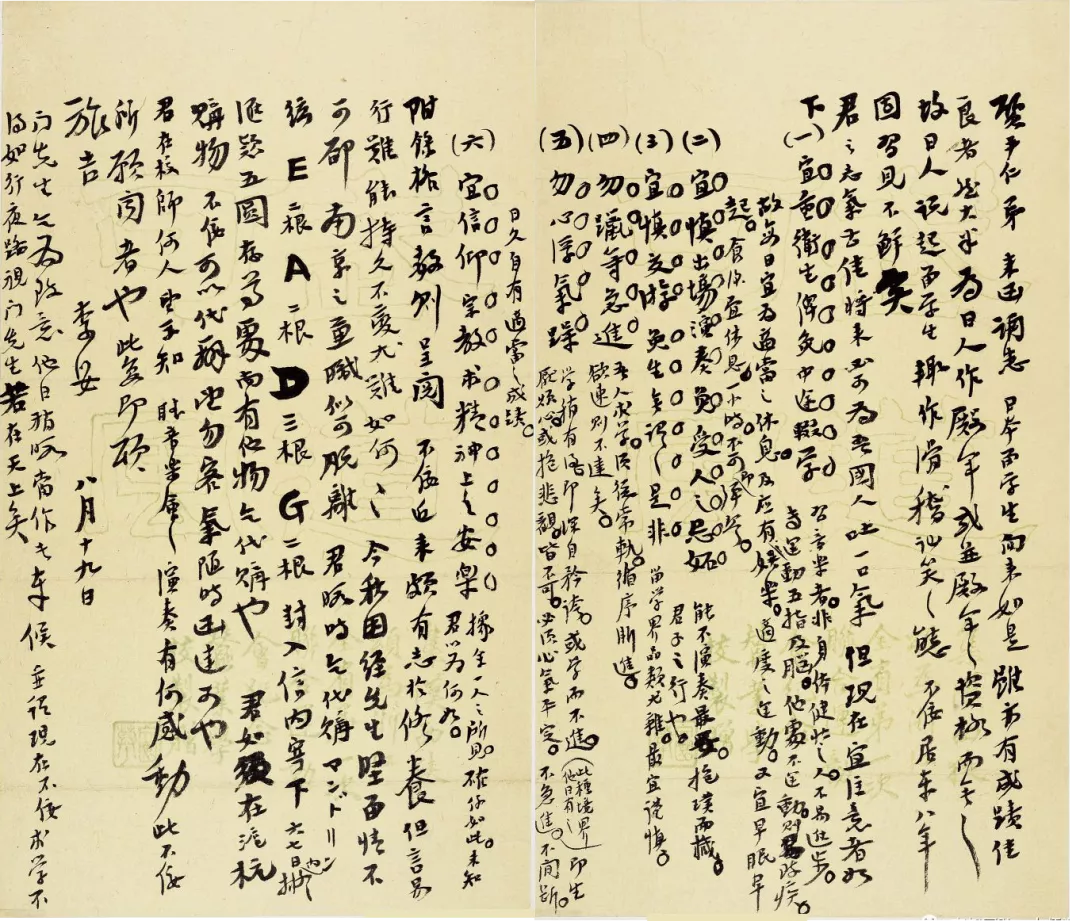

“出家人唯一的本分,就是要懂得佛法,要研究佛法,不过,出家人并不是绝对不可以讲究写字的,但不可用全副精神去应付写字就对了…写好字以作弘法的一种工具,也不是无益”。

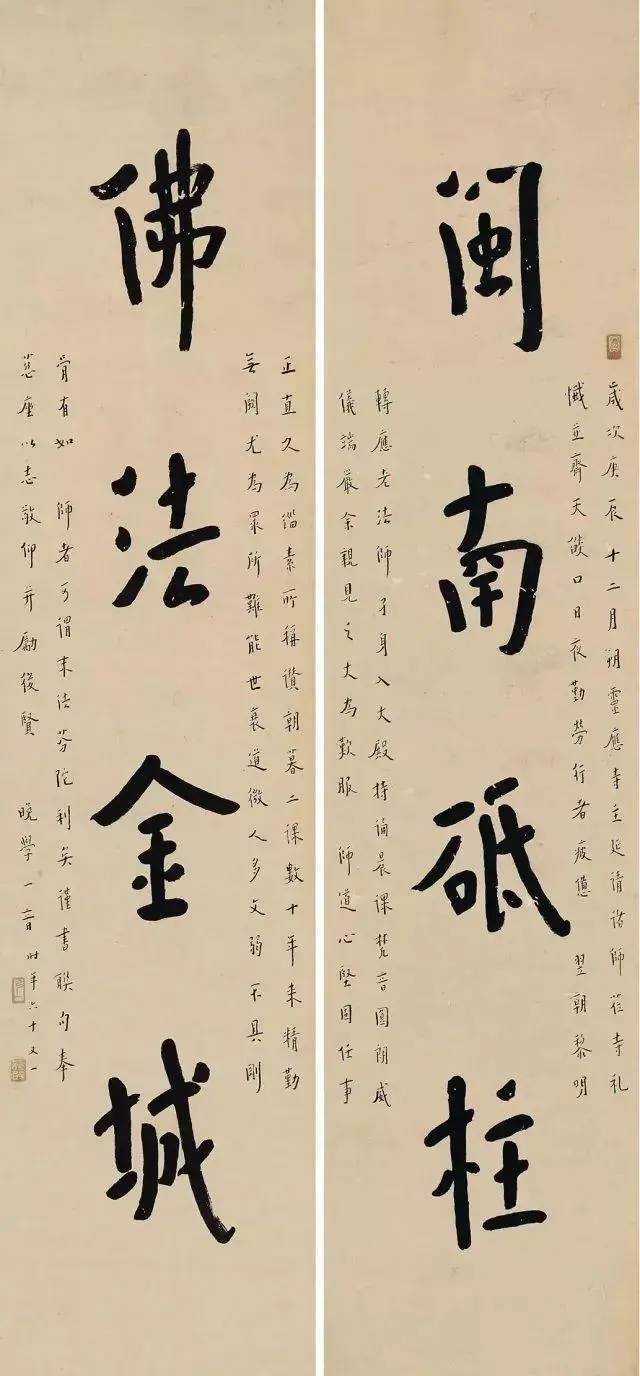

到1924年,虽然仍可见魏碑字形,但是笔画更精炼了,笔势的连贯性也增强了,结字由扁入方,更加稳定平和。

1929年至1932年弘一法师在杭州白马湖晚晴山房长住修行,这段时间是他个人书法创作实践的高峰期。经过变法、探索,终于早期的”弘一体“成形了。面目虽已清晰,却还左右摇摆。此时的弘法体是需要全神贯注、精心书写和用心控制的,还不能完全应用于日常书写中,如手札中,明显还能看出率性随意。

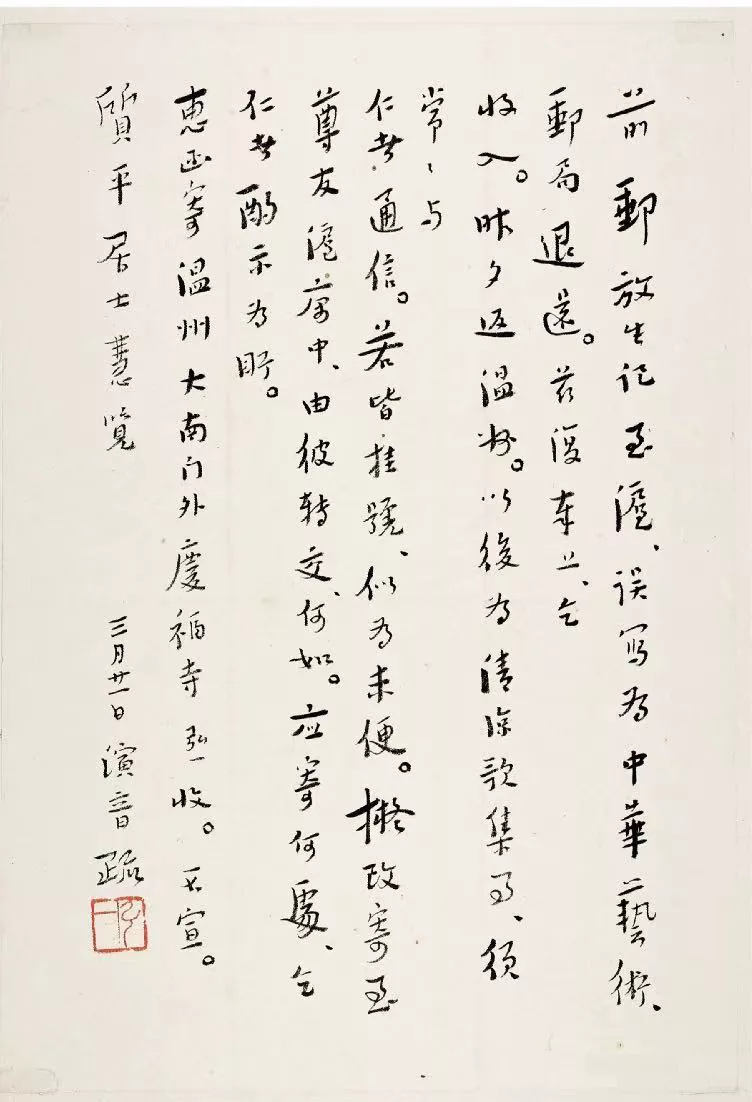

1933年至1942年,弘法体在写经、手札、创作等诸体都成熟了,烟火气一步步褪去,慢慢写出了佛系的自我。在写经和日常手札中都得到统一,字形从丰腴到疏瘦的渐变,结体修长,章法平实,是“疏朗”类书法难以超过的境地。

“朽人之字所表示者:平淡、恬静、冲逸之致也”

弘法体最大的特点是含蓄,用笔藏头护尾,情感含而不露。笔法与结字弃掉技巧安排,还原的是文字最本真的状态。平淡归真却能见精神气,这个阶段弘一法师的书法境界与佛家的大彻大悟、无欲无求境界恰为契合。

“艺术的事情,大都始于模仿而终于独创,不模仿打不起根基……用真诚的态度去模仿的,自然而然回遇到蜕变的一天。从模仿中蜕变出来,艺术就得到新的生命。不傍门户,不落窠臼,就是所谓的独创了。"

”弘一体“的形成,离不开弘一法师技能的积累和学识修养,少年、青年时期的书法积累和对诸多艺术的精研,使其眼界与思维都高于大众。少年时受教于旧学,后考入南洋公学吸收新学,再渡日留学习得西洋文化,各种文化之间碰撞融合,是”弘一体“具有高包容性的重要前提。人生从绚烂至极到选择平淡,潜心研佛,正与其书法由大开大合转向为超脱含蓄的历程一致,更是”弘一体“形成的主要因素。

”弘一体“虽外在表现为静若止水,其实是将所有情绪内化,以古拙淡雅的形式来表达情感。在”弘一体“的转变过程中,我们可以看到人心性的修炼,亦能感受其背后高深的佛家教义。

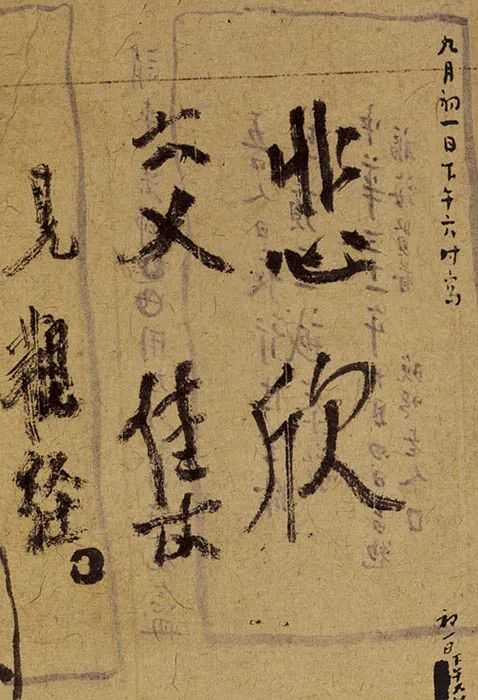

《悲欣交集》1942年 临终绝笔

中华美网编辑/匡德胜 编审/王刚

中华美网首页

中华美网首页