微信咨询

微信咨询

返回上页

人物简介

本广告位招租A

2015-11-17 15:55:24 文章来源:中华美网

“唐诗,晋字,汉文章。” 文赋盛行于汉,诗歌辉煌于唐,而汉唐之间的魏晋南北朝时期,则书家辈出,书体纷呈,在书法艺术领域取得了卓越的成就。王羲之,便是这一时期书法艺术的代表人物。

王羲之:字逸少,西晋末年(约公元307年)出生于琅琊(今山东临沂)。东晋太和年间(约公元365年)卒于会稽(今绍兴)。幼时随家族渡江南下,定居建康(南京),住所就在刘禹锡诗中所言的乌衣巷(现在夫子庙一带)。王家是仕族世家,王羲之的伯父王敦,王导,父亲王旷,都是东晋元老,“司马与王共天下”,权重一时。由于门第的关系,王羲之早年入仕,颇为顺当。但他生性恬淡,受魏晋玄学的影响很深,对仕途不很在意,而是流连山水,热衷于佛、道、音乐书画。父辈相继离世后,他在政治上连连失意,于是称病去职,定居会稽,专心书画。

王羲之在书法史上有着极高的地位。他完成了中国书法由古体的篆隶向今体的楷、行、草的转化,开创了妍美俊健的书风,框定此后数千年中国书法的大致面貌,而被后人尊为“书圣”。

王羲之大约六七岁开始学书,

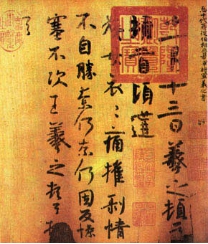

在表姑卫夫人的指导下学习钟繇的楷书。后来博涉群家,于楷书之外,广泛临习索、卫章草,上追张芝,达到了很高的水平。从唐人摹写他的《姨母帖》,大致可以看出他早期书法用笔凝重,结体扁方,继承了魏晋以前那种朴质的美感。

由于老庄玄风的影响,加上晋代仕族优裕的生活条件,当时社会的审美情趣已经逐步从古朴转向妩媚。“古质而今妍”,王羲之也越来越不满意于当时书法用笔滞重,结体稚拙的局面,在他中晚年的时候,开始尝试变革书风。

王羲之首先从变革真书入手。为了摆脱魏晋以来真书的“古质”,在结字、点划、书态等各方面加以变革,使楷书结体趋向匀称俊俏,点划细微之处蕴蓄变化,挺拔多姿。开创今草,则是删除了章草中带有隶书笔意的波磔,加强了用笔的使转,使得转折处笔势连绵,流畅而富有韵致。而笔法的流畅化又使得他的行书比起前人有了质的飞跃。因为行书与楷书相比,比较随意,不要求笔画平正严谨,而是强调变化,要求字里行间变化多姿。这个特点,决定了前人谨严滞重的笔法不可能写出高水平的行书。而王羲之,则用他婉转灵动的笔法,写出了俊逸、妍美而又雄健的行书,从此确立了行书与篆隶楷草并列的地位。

王羲之的书风对后世的影响极大。尤其是经过唐太宗的大力提倡,他所开创的流美俊逸的书风一直笼罩着中国书坛。唐宋元明诸家,很少听说没有临习过王羲之的。直到清代碑学兴起,北派强雄粗犷的风格重新为人们所重视,这种局面才有所改观。

《姨母帖》

《快雪时晴帖》

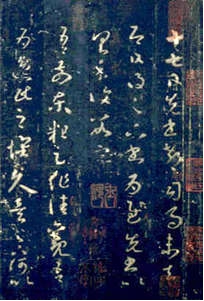

草书

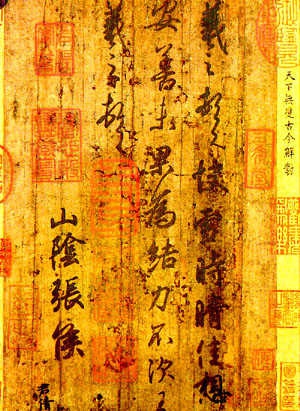

草书是王羲之擅长的书体之一。王羲之总结了前人的成果,在师法张芝以及东晋以前其他书法家的基础上,一变汉魏朴质书风,而创妍美流便之草书。《十七帖》是著名的王羲之草书代表作,因卷首由“十七”二字而得名。原墨迹早佚,现传世《十七帖》是刻本。《十七帖》是一件汇帖,为一组书信,凡27帖,134行,1166字。据考证是写给他朋友益州刺史周抚的。书写时间从永和三年到升平五年(公元347-361年),时间长达十四年之久,是研究王羲之生平和书法发展的重要资料。

《十七帖》前人评为“笔法古质浑然,有篆籀遗意”。风格典雅,不激不厉,无一般草书狂怪怒张之习,透出一种中正平和的气象。全帖行行分明,字与字之间偶有牵带,但以断为主,形断神续,行气贯通;字形大小、疏密错落有致。

此帖前人评价甚高,被书家奉为“书中龙象”。如宋黄伯思说:“此帖逸少书中龙也”。朱熹说“玩其笔意,从容衍裕,而气象超然,不与法缚,不求法脱。所谓一一从自己胸襟中流出者。”此帖草书行笔自然洒脱,笔画中还保留着隶意的风貌,笔笔到家,字与字以气相贯,绝少笔画连属。这是章草的特点。而此帖更具有楷书结构精严,点划分明的形态特色。王羲之兼师张芝草法,钟繇隶字,然后顺应楷书发展的大势,创造出融会草、隶、楷为一体的今草,此帖即可窥一斑。

《十七帖》

《远宦帖》

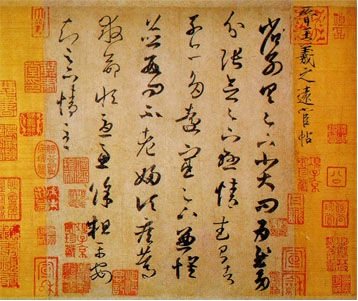

行书

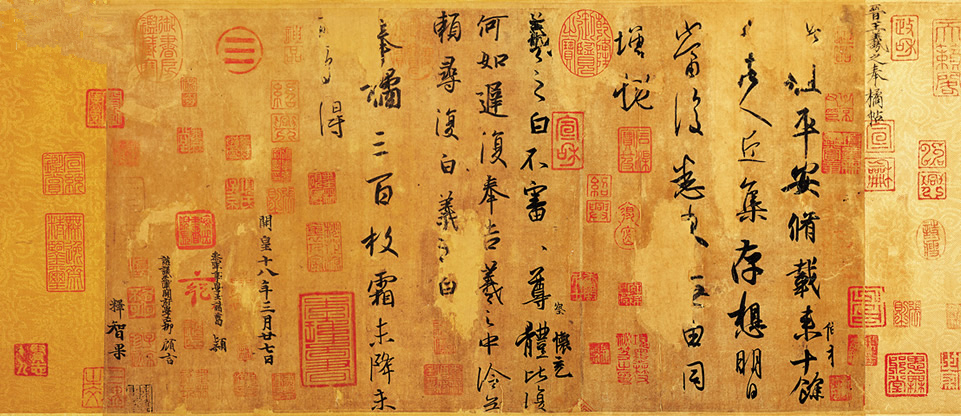

王羲之的墨迹流传到今天的大都为响拓勾摹本。 例如王羲之的《平安帖·何如帖·奉橘帖》为唐人双钩填廓摹本。所谓响拓勾摹本,是指在照相印刷术发明之前,古人为了保护书画艺术品原迹,采用临摹的方法制作副本和复本。所谓“摹”,就是对原作真迹摹写,力求丝毫不差。

书法摹写称之为“响拓”,绘画摹写称之为“移画”。这一风气在唐宋时最盛,在唐朝,就有官方设置的许多专门摹拓书法名迹的“御府”,下有专门摹拓书法的人员,不少人都是此中高手。

如今,东晋王羲之等人的书法真迹已经荡然无存,这些唐朝的摹本就显得尤其珍贵。唐代因摹刻技术很高,笔意俱存,宛如手写,也可窥见王羲之行书的面貌。

王羲之的行草书最能表现雄逸流动的艺术美,《平安帖·何如帖·奉橘帖》也不例外。行笔流畅,侧媚多姿,论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙亦不为过。

行书 《平安帖·何如帖·奉橘帖》

扫码关注公众号

服务热线:028-86250332

主编信箱:zhonghuameiwang@sina.com

企业合作:bashuhuapai@sina.com

中华美网首页

中华美网首页

提交