传统的闺房,只属于女孩的空间,是不许男子随便进入的,那是个充满神秘感的地方。

进入闺房,首先映入眼帘的是屏风。

杜牧《秋夕》写到:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤,天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星”,诗中描写的是一名孤单的宫女,于七夕之夜,仰望天河两侧的牛郎织女,不时扇扑流萤、看画屏,排遣心中寂寞,表现了一位官女举目无亲、百无聊赖的苦闷心情。 “锦屏人忒看的韶光贱”,“闲依画屏”、“抱膝看屏山”……文人都将笔墨落在女子和屏风的身上,交织成一段段缱绻动人的故事传奇。

大家闺秀闺阁的屏风大多用梅兰菊为图案,大方秀气,用于更衣沐浴,古人相信用花卉作图案更能衬托出大家闺秀的娴静、婉约以及灵动。

闺阁屏风

中国古代的四合院建筑中,大门内外往往会有“影壁墙”。影壁墙是针对“气”的冲煞而设置的,风水学中,无论河流还是马路,都忌讳直来直去,有了影壁墙,气流要绕着影壁而行,减缓了气流速度,气缓则不散,符合“曲则有情”的原理。北京故宫中,几乎每一院每一宫都设有影壁墙,所不同的只是材质而已:或为砖砌,或为木制,或为玉石。影壁使得进气的气流速度减缓,不仅起到聚气的作用;还使得气流减速接近了人体气血运行速度,让人产生舒适感,对居住者的健康和事业都大有裨益。这个原理应用到闺阁室内设计中,就体现为屏风风水的运用了。

四合院里的影壁墙

“屏风”又称为屏门或屏障,是指设在门窗间的屏风。古代的房屋大都是土木建构的院落形式,为了挡风,古人便开始制造屏风这种家具,并多将屏风置于床后或床两侧。汉刘熙《释名.释床帐》谓:“屏风,言可以屏障风也。”就是说屏风有挡风、遮蔽、隔间的功用。

随着朝代更叠,带动了屏风的发展,而屏风的种类更多,用途也逐渐广泛。有的屏风还全用木头制作,这种木屏风非常的结实,故能作为倚靠或挂置杂物用。如魏晋时期有个名叫王琨的人,为人十分吝啬。他不仅把酒藏放在床下,还把家里的米、盐、酱油等,全都挂在自己床边的屏风上,任何人有需要,都得经过他的手才能取用。

从材质和工艺上划分,屏风包括漆艺屏风、木雕屏风、石材屏风、绢素屏风、云母屏风、玻璃屏风、竹藤屏风、金属屏风、嵌珐琅屏风、嵌磁片屏风等。然而,无论古代还是现代,屏风以漆艺的居多。漆艺屏风一般以松木为胎骨,有木性稳定、不易开裂走形的优点。但也有些高档屏风的屏面为髹漆雕画的,而边框则为紫檀、花梨等高档材质。中国传统漆艺的文化内涵丰富深厚,首先表现于题材非常广泛,有历史典故、文学名著、宗教神话、民间传说、山水人物、龙凤花鸟、名人字画、民俗民风等,几乎涵盖了各个文化领域。大多有繁荣昌盛、前程似锦、福禄寿喜、吉祥如意之寓意,或具有教化意义。各种题材都非常讲究构图。人物生动,仪态万千;山水楼台,情景交融,花鸟鱼虫,生机盎然,给人以赏心悦目、心旷神怡的艺术享受。而屏风这种载体不仅对漆艺的各种工艺有广泛的包容性,在题材方面更是有广泛的包容性。

漆艺屏风

西周初期称屏风为“邸”,所谓皇邸,就是以彩绘凤凰花纹为装饰的屏风。也可称为 “座”,是专指御座后所设的屏风。隋唐五代时期盛行书画屏风,史书及当时的给画中屡有记载。还有的屏风双面有图,可以随意陈设。单面就不然,只能靠墙陈设。这种连屏还不受数量限制,可以根据需要随意增加。宁陶毂在《清异录》中说,五代十国时期,后蜀孟知祥做画屏七十画,用活动钮连接起来,随意施展,晚年常用为寝所,喻为屏宫。

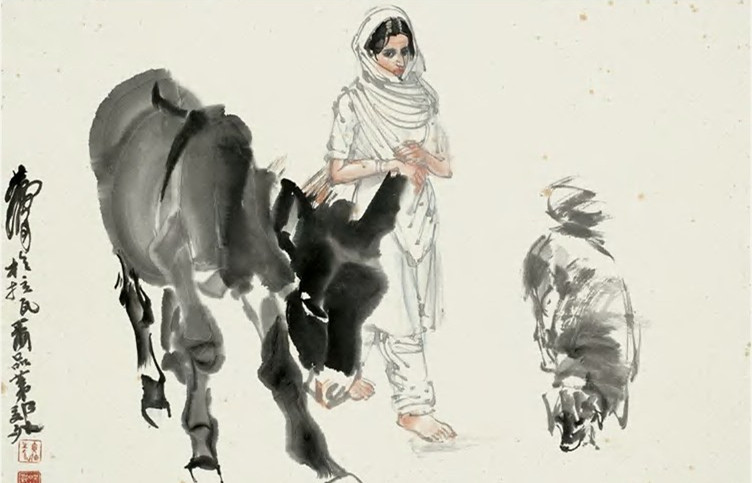

东晋以来,许多著名书画家借屏风以书法和绘画,因此屏风不仅只是作屏障之用,而且还是一种具有装饰作用的工艺品。

屏风作画题诗的习惯早就流传至日本,他们的传统绘画“浮世绘”很多就是画在屏风上的,可为中日文化交流之佐证。

明清时期,屏风文化达到高峰。据《天水冰山录》记载,明代奸臣严嵩的抄家物里,竟有大小各式屏风近四百件。而《红楼梦》中对屏风的描写也多所著墨,如第七十一回贾母八十大寿时,贾母因问道:“前儿这些人家送礼来的共有几家有围屏?”凤姐儿道:“共有十六家有围屏,十二架大的,四架小的炕屏。内中只有江南甄家一架大屏十二扇,大红缎子缂丝‘满床笏’,一面是泥金‘百寿图’的,是头等的。”到了清乾隆年间,丰富多彩的手工技艺应用在屏风的制作上,更让清代的屏风艺术进入了鼎盛时期。

围屏

“屏风”一词让人感觉很有诗意,它营造了一种似隔非隔,似断非断的宁静空间。而极为讲究的屏风制作手工精细、巧夺天工,屏面上饰以各种彩绘,图案精美,绚丽多彩,它记录了风俗民情、历史故事、山水景色等,不仅呈现出古人高水准的手工技艺,也反映了屏风和艺术、文化的紧密关系。

中华美网首页

中华美网首页