前言:

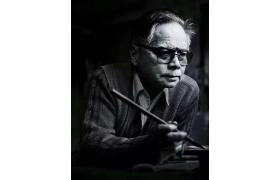

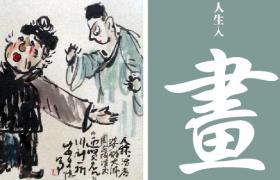

一位笑容满面的慈祥老人,一座清幽静谧的独门小院。不甚精致的画室里,却挂满了精细唯美的风景油画。半人高的立柜上放着一个老式相框,里面是一张泛黄的铅笔画像。“那是艾轩给我画的。”张文源老师说,“我和他曾在一起作画十年,这幅肖像是后来他送给我的。”言谈之间,无不显露出对当年与艾轩先生一同挥毫作画的怀念。师从著名画家何孔德的经历,让他对油画有了更加独特深刻的感悟。几十年的艺术生涯,许多作品已被国家级博物馆收藏,油画《红军过草地》被制成邮票在全国发行。然而在一系列的光环背后,一块画布几缕阳光,远离市中心的小镇,勾勒出一位艺术家最普通的俗世生活。

踏入张文源老师的家,映入眼帘的是可以用“堆砌”二字来形容的油画,虽然不很妥帖,却是他“家即画室”的真实写照。

他特别喜欢石头,涓涓溪流里一块块或圆润或尖锐、色彩不一大小各异的石头成为他如今绘画最重要的主题之一。早期主题绘画大气磅礴、气韵深厚,后期风景油画奇绝秀美、浑然天成。然而,无论是赞美革命军人的坚韧精神,还是抒情风光秀丽的自然山水,都强烈地表现出他对祖国河山和人民无比深厚的热爱之情。

记者:您是如何走上美术创作道路的?

张文源:我是从1964年开始专门从事美术创作的,那个时候我画了一幅工笔画,叫《翻了身的奴隶》,在部队里引起了不小的轰动。也正是因为那副作品,我才能够继续留在部队作画,没有像其他战友一样退伍复员。1973年我被调到成都军区文艺创作室,画的都是军事、历史题材的主题油画,特别是“长征系列”的油画,像1976年的《红军过草地》等。四川是红军长征中艰辛而具有代表性的一段征程,也许因为我是四川人吧,我对“长征”这个主题感悟可能比较深,也比较擅长来画。

记者:小时候有专门拜师学过绘画吗?

张文源:没有。我画画完全是自己的兴趣爱好,很小的时候有几个同学都喜爱画画,就经常一起涂鸦,互相学习,交流经验。我是到了部队以后,才真正开始接触专业的绘画技艺。

记者:能不能介绍下您艺术创作的历程?

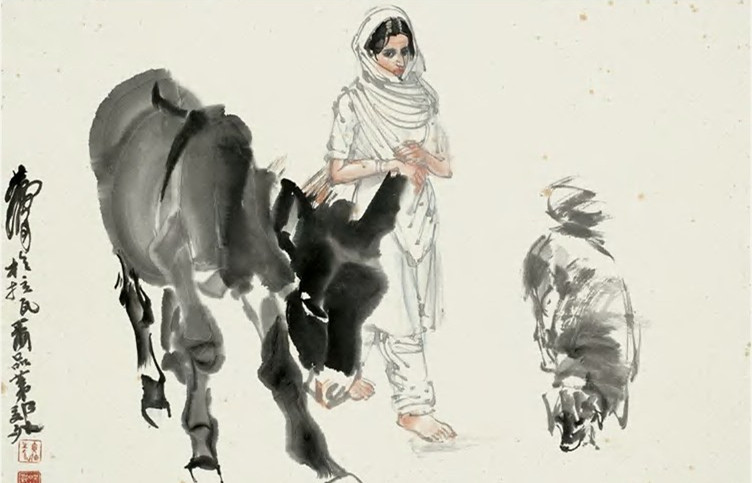

张文源:我十八岁那年参军,由于有绘画的基础,到部队以后也做一些写写画画的工作,画点板报啊什么的。那时人在高原,军事训练和劳动生产的间隙,我就抓住一切空闲时间,在速写本上画画。技艺提升很快,但是对专业性知识知之甚少。直到1964年调到成都军区后,才有机会系统学习专业知识和技巧,著名画家何孔德老师教了我许多。在部队,绘画都是围绕部队、革命题材的,局限性比较大,但却打下了扎实的基本功。八十年代中后期,我绘画的重心转变为表现西藏风情的人物画,这是我绘画生涯的第二个阶段,这个阶段相比比较短暂。第三个阶段是从1995年开始到现在,风景画更能表达我自己的艺术和生活情感。

记者:能谈谈主题画创作的感受和对随后艺术生涯的影响吗?

张文源:身为一名部队画家,创作的都是写实题材,贴近生活,还原人物,需要在特定的题材范围内加入精妙的构思,让画面生动、打动人心,这一点与其他画家有很大的不同。年轻时候这段主题画创作的经历,让我形成了自己的一种风格,就是平实、亲切、生活化。我后来创作的“西藏组画”和风景画,虽然题材完全不同,但是一笔一画都继承了先前的理念和风格。这是长年累月下来,骨子里带的,改不了了。

记者:说到“西藏组画”,让我想起了艾轩老师的西藏组画。这当中有什么关联吗?

张文源:艾轩的“西藏组画”太漂亮了,色彩运用别具一格,人物皮肤温润细腻,整体色调清冷空灵。他的作品影响了许多人,我画这组西藏油画也受到他的影响。但是艾轩的“西藏组画”别人是画不出来的,他有他自己独特的风格在里面,很难被模仿和超越。我和他曾经在一起作画十年,感情很好,他给我画的肖像画,我也一直珍藏着。

记者:西藏和新疆似乎是您很喜欢的两个区域题材?

张文源:从1995年开始,我就只画风景了,我喜欢西藏风光,充满了野性,可是我的身体状况不能常去西藏。但是新疆我是可以去的,所以我画了很多关于新疆自然风光的油画,你们现在看到的这几幅作品《生命中的火焰》、《尘暴已过》等都是描绘的新疆景色,那里大片大片的胡杨林给人不一样的视觉美感。

记者:从早期的主题油画创作到现在的风景油画创作,对您而言,情感表达上有什么样的区别?

张文源:当然是有很大区别的。主题油画中心思想是很明确的,非常注重主题和画面的构思,有自己的一个套路在里面。在创作的时候,目的性和针对性较强,表达的是画家自身以外的一种东西,要往展览的方向去画。相比较之下,我现在创作的这些风景油画就自由多了,它们表现的完全是我自己的个人情感。我喜欢四川的风情山水,1960年我参军的时候,是在川西高原上驻扎,条件非常艰苦,但是风景却是美轮美奂,我创作的风景画中有很多都是反映川西风光的。那里的景色大气雄浑,在成都是见不到的,作为我个人,是非常喜爱山水风光,特别是石头,看起来大同小异,实际上是千姿百态。溪水中的石头,一静一动,一刚一柔,是一种小处见大的美丽。把平凡的东西画得不平凡,这是我喜欢做的事情。

记者:几十年的美术生涯中,您最满意的作品是哪一幅?

张文源:《红军过草地》吧,2006年这幅画曾作为纪念中国工农红军长征胜利七十周年四张纪念邮票之一在全国发行。

记者:在油画的创作手法上,您有哪些独特的技巧或心得呢?

张文源:以前我画画,就是老老实实一笔一笔使劲地在画布上涂抹,我女儿也是从事绘画工作的,她走的是当代艺术的风格,她说看我的画太累了。所以,我开始尝试做一些改变,比如,我现在创作的“荷花系列”就采用了跟以前完全不同的方式,在背景的处理上,我用了“泼墨”的手法,这一点跟国画有些异曲同工之处。因为“泼墨”是随意的,无法预料的,所以往往会有意料之外的惊喜,用这种手法画出来的油画跟以往传统的油画效果是截然不同的。我是一个写实的画家,但是“荷花系列”却是抽象与写实相结合,背景被抽象了、虚化了,主体却反而变得生动突出起来。画面变得更有层次,画中的景致也变得立体起来。

记者:在当代艺术大行其道的今天,您如何看待当代油画中的抽象、变形?

张文源:任何艺术都是经过长期的发展和演变形成的,特别是绘画艺术,从上古时期的壁画到现在所谓的后现代艺术等等,都是在不同的历史条件和时代特征中的必然产物。我认为艺术应该是自由的、多元化的,不能说只存在一种,因为每个人的艺术思想和感悟感知都是不同的,同样,观者也有各自不同的审美角度和艺术偏好。写实油画很考绘画功底,重要的是美不美,像不像。而当代油画更多反映画家内心独特的情感表达,也更难读懂。我觉得只要是能够传递出美和思想的作品,无论是什么样的艺术风格,都应该是好的作品。

中华美网首页

中华美网首页