在7世纪,世界上女性服饰最精美的国家可能就是中国了。

众所周知,中国有几百年养蚕的历史,其中纺丝和缫丝技术,在当时世界也首屈一指。

缂丝工艺

从现代考古出土实物和图像资料来看,7世纪初的唐朝,提花织机已经了能用3680根纬线织出美丽的图案了。

随着古代科技进步,在唐代晚期,织工已能够织造出更加大型的图案了。有的团花图案在机宽度可达123厘米,直径达50厘米。

在唐都城长安,还开设了数座官办的纺织厂,这些纺织厂有不同的分工。比如有4座专司纺纱,5座生产绳带,10座织造,6座专司染色。

陕西法门寺地宫出土唐代绣品

我们知道在唐朝,中国女性的自由度达到了前所未有的高度。

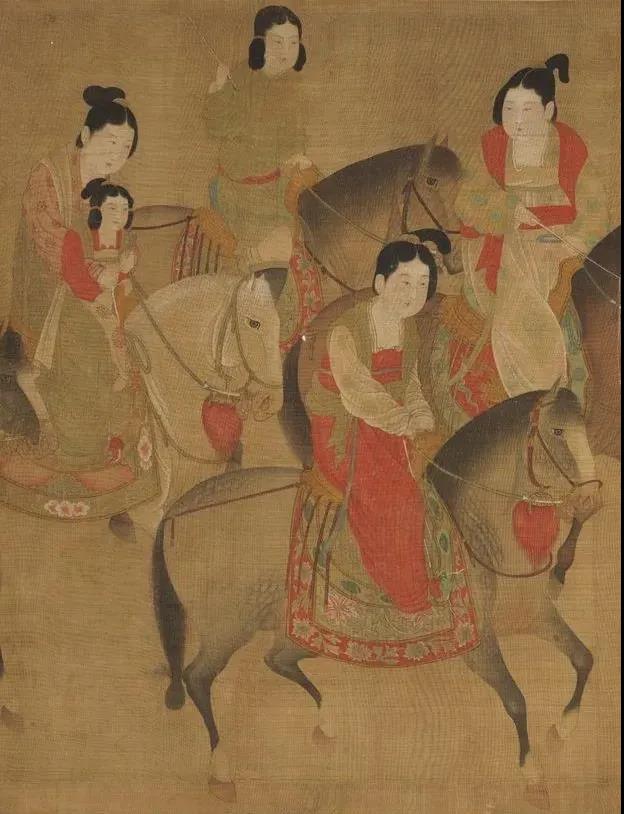

她们骑马、跳舞、击鞠,自由自在表现女性之美。

她们穿胡服,或男装,敞口的衣裙,宽大的袖子,唐代女性精神的自由也体现在她们所穿着的服饰和发饰中。

时至今日,女孩也喜欢穿唐装,展现中国广博的历史文化。

靓妆露面,无复障蔽

唐 张萱《虢国夫人游春图》

唐代女性精神的自由体现在她们所穿着的服饰和发饰中。

在618年之前,女性外出时需要佩戴一种被称作幂篱的长长的面纱。这种面纱起源于西域地区,因正符合中国传统礼节中要求女性“出门掩面”的封建礼俗而流行。

逐渐,这种长面纱被帷帽所取代,就是在宽沿的帽子四周垂挂一层薄绢,防范路人窥视妇人容貌。

到713年,帷帽也消失不用。据《旧唐书》记载,妇人“靓妆露面,无复障蔽”。

低领束胸流行

《捧帷帽侍女图》

在隋唐时期,姐姐们一般穿长袖上襦、长裙和帔子的裙子。这种上襦有窄袖,没有衣扣,是将衣领交叠,右衽在外系紧。

下裙在胸部位置用饰带系紧,将上襦下面的部分卷盖在裙下。帔子由一块细长的纱或薄丝制成,约两米长。

在女皇武则天统治期间,姐姐们穿衣更加自由,比如这个时期流行穿低领的服装。

唐 周昉《挥扇仕女图》(局部)

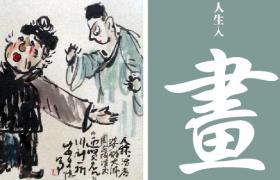

唐代张萱尤善仕女画,对后世影响深远。然而,张萱作品真迹今已无一遗存,《虢国夫人游春图》和《捣练图》等都是由宋朝画院画家所摹的手卷。不过,从这些作品中我们也能一窥当时仕女们的服饰风格。

到了唐中晚期,姐姐们喜欢穿一种全新式样的大胆装束——紧身半臂上衣。

这种上衣在胸前敞开用细带系结,或是有着敞开的宽大衣领套头穿着。服装领口裁得很低,将穿着者大部分的胸部袒露出来。

不过这种半臂上装之内仍然要穿着襦,在这种情况下,上襦只有两条袖子露出可见。

永泰公主墓壁画

永泰公主墓壁画局部,可以看到许多穿着袒领襦装的女性画像。

舞姬的翅膀

唐朝最鼎盛时期,舞姬喜欢穿着一种迷人服饰,这种服饰华丽而精致,据说杨贵妃就喜欢穿。

舞姬穿着的依然时当时流行的领口很低的上襦,不过从肩部开始,向外展开,如同小小的翅膀。

这种华服双层衣袖更引人注目,在衣袖上部额外加一层袖子是为了突出动感,这一层袖子会随着舞蹈韵律而旋转或流动。

而长裙下半部分,也会伸展出来飘带,跳舞时更为飘逸。

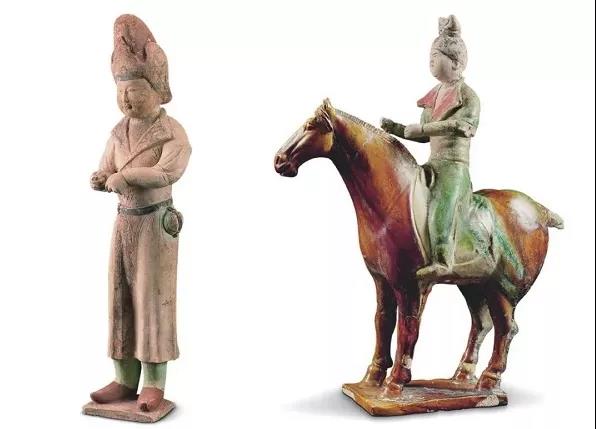

唐代女俑

比如这件唐代女俑体现了7世纪唐朝宫廷舞姬最流行的装束,她的发式、袍子和鞋子等式样与装饰花纹,在当时都风靡一时。

唐代云头锦履

其中“云头履”,云头是因为鞋子前面向上翻起的头部很大,这个时候的小姐姐们,可不会缠足哦。

宽袖服饰流行

在大美女杨贵妃的影响之下,女性服饰从8世纪开始变得愈加宽大。袖子越变越宽,裙褶也越来越多。

追逐流行的姐姐们竞相攀比,放宽衣袖的尺寸。

不过很遗憾,唐文宗(827—840年在位)下令禁止缝制广袖,因为它对丝的使用太过奢侈。在唐代,纺织技术与现代比有限,一匹丝大约12米长,只能缝制一件广袖罩衫,因此宽广的袖子需要非常多面料来缝制。

不过姐姐们为了美依然我行我素,这种禁令并没有完全实施,在8世纪和9世纪的诗歌与绘画中,依然可见对穿着广袖服饰妇人的描绘。

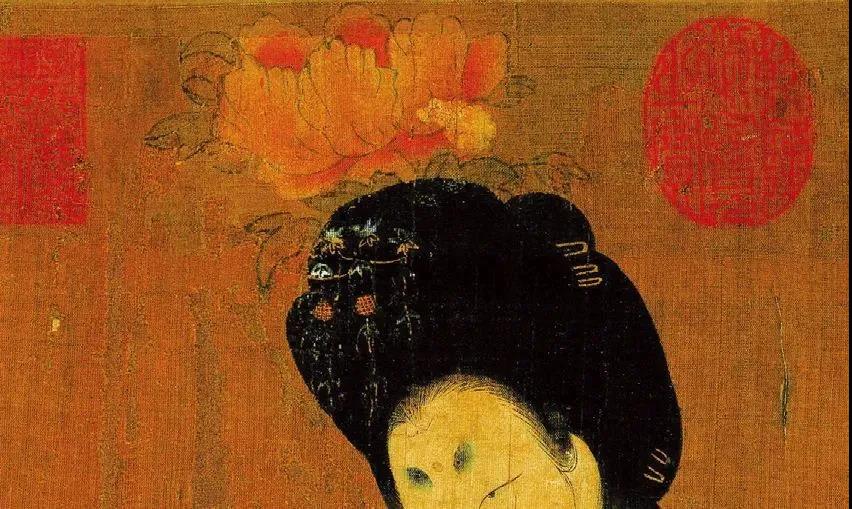

唐 周昉《簪花仕女图》(局部)

比如《簪花仕女图》中的两名贵妇,她们身着无袖襦裙,襦裙外面又披了一件宽松广袖的薄纱罩衫,她们的上臂围着绘有图案的丝质帔子,这些衣服的袖子据测量至少有0.9米宽。

姐姐们的发型

随着服饰越来越宽大,女性发式也相应变得愈加高大。

初唐时身份较高的妇女,喜欢单纯向上高耸的发髻,这些发式还被赋予了各种奇思妙想的名字。有些名字重在描述,比如“云髻”“螺髻”“卷荷叶髻”“双环望仙髻”等。

初唐时,发髻一般都缠得比较紧,高高的立在头顶上。

盛唐时期,最为流行的是倭坠髻,把头发从两鬓梳向脑后,然后向上掠起,在头顶上挽成一个或两个向额前方低下来的发髻。

发髻中还会装饰象牙或贝母梳子,金银制成的步摇随着佩戴者的走动而摇曳。宫廷贵妇还会在发髻中装饰真假花卉。

唐 周昉《簪花仕女图》(局部)

当然一般的妇女的头发不足以达到这种高度,所以假发非常流行,在头发中加垫上木头做的假冠、发垫等,把头髻垫高,杨贵妃就喜爱用假发,当时叫它义髻。

姐姐们的妆容

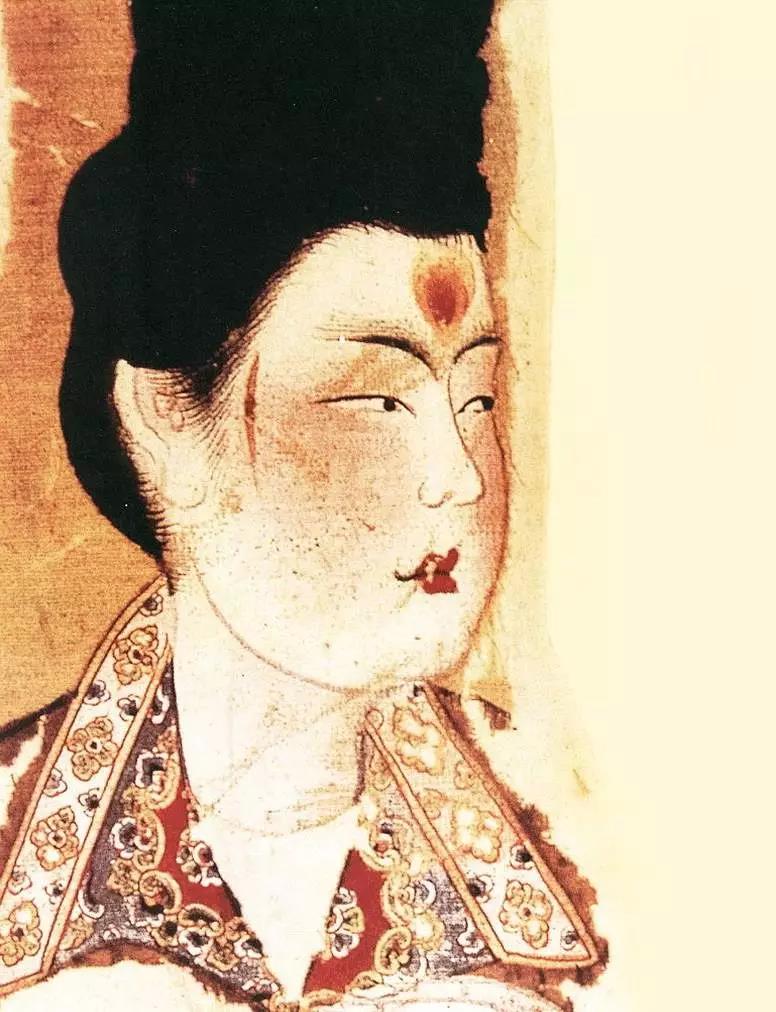

面部化妆有敷铝粉、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、点面靥、描斜红、涂唇脂诸多方法,淡妆者采其二三,盛妆者悉数运用。

为了美化面庞,唐朝女性首先要在脸上敷粉,一般是铅粉。胭脂的成分取自红色植物的汁液。

当然,“红妆”的效果也会因涂抹的方法不同而效果各异。

酒晕妆,为红妆中最为浓艳者。这种妆先抹白粉,再在两颊涂以浓厚的胭脂;桃花妆,则色浅而艳如桃花;飞霞妆,比桃花妆更为淡雅,有白里透红之感。

唐代女子追求标新立异,除了上面介绍的这些,面妆还有胡妆、啼妆、泪妆、血晕妆等,此处不再赘述。

唐 佚名《唐人宫乐图》

唐代是中国历史上眉式最丰富的时期,长眉、短眉、蛾眉、阔眉都有流行。玄宗时有《十眉图》,记载了当时流行的鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、三峰眉等十种眉式,而“十眉”也只是包含了眉式的一部分而已。

唐代女性还会在额头上贴花钿装饰。花钿,简单者似小圆点,复杂者以金箔、云母片、鱼鳃骨等制成各种花朵形状(见下表)。花钿贴于额上,宛如一朵朵仙葩。

面靥,多以胭脂或颜料点于嘴角两边的酒窝处,好似两颗小痣。盛唐以后,面靥的样式增多,有的形如钱币,有的形如杏桃,有的形如花朵。

唐·佚名《唐人宫乐图》(局部)

要完成化妆过程,还需要点唇。

唐代点唇的唇脂有了一定的形状。在元稹《莺莺传》中,有“口脂五寸”的记录。

当时的口脂是一种管状物体,已经和现代的口红区别不大了。而口脂的颜色也十分丰富,包括檀、朱、绛等颜色。

唇妆的形状,以樱桃小口为尚,以小巧圆润为美,在晚唐时期达到顶峰。

另外还要在两边太阳穴位置画上两条红色曲线——斜红。斜红一般描绘在太阳穴部位,或如弦月,或如伤痕。有时为了造成残破之感,还用胭脂晕染成血迹模样。不过,斜红自晚唐之后,便销声匿迹了。

唐 《反弹琵琶图》 仕女局部

这件唐代壁画中的女子头梳高髻,饰花钿、斜红和面靥并点唇。

英姿飒爽的胡服

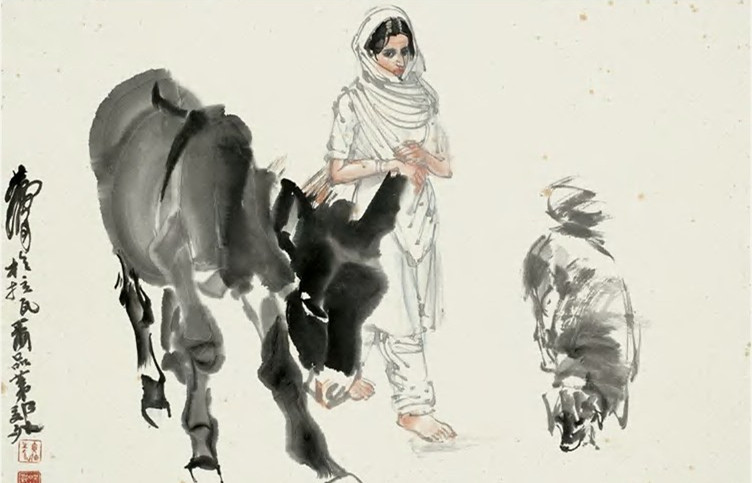

唐朝前期的服装吸收了许多外来服装的风格,并且对外来的服饰,采取兼容并蓄,取其精华弃其糟粕的态度。因此唐代女子衣着偏好胡装,身穿紧腰胡装,足登小皮靴,朱唇赭颊,是时尚的打扮。

居住在都城长安的外国人大部分都是来中国从事贸易活动的波斯人。波斯传统服装由齐臀外衣、用皮腰带系紧的裤子和靴子组成。

这种服装充满“外族”风情的元素就是其翻领——一种汉族服饰所缺少的特征。

唐 《反弹琵琶图》 仕女局部

陕西咸阳杨谏臣墓出土的彩绘胡服女立俑(左) 陕西乾县永泰公主墓出土的三彩胡服骑马女俑(右)

比起宽松的汉族袍衫,穿短外衣和裤装骑马更加舒适。

完

往期推荐:

【中华美网·趣谈】艺术家们告诉你“乘风破浪”的正确打开方式

【中华美网·趣谈】透过古画看唐宋,你能吃到什么瓜?

【中华美网·趣谈】修旧如旧,中外文物修复给我们的启示

【中华美网·民俗】穿越乾隆皇帝的端午故事,看看你的端午节体验过哪几样?

【中华美网·展讯】一个时代的文化丰碑——徐悲鸿与石家花园

出品/中华美网新媒体事业部

监制/旷野 编审/方方

编辑/李思家 技术/彭彪

合作与投稿zhonghuameiwang@sina.com

中华美网首页

中华美网首页