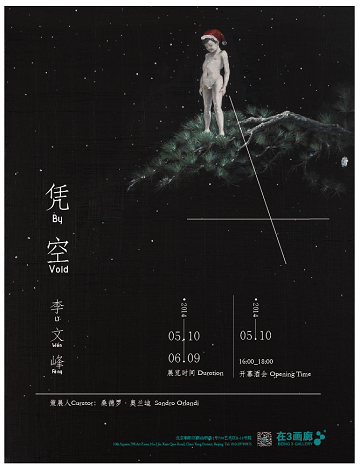

簪花投影,古砚轮回

掸开时间沉积的灰尘,砚犹如一位婷婷袅娆从画中走出的古典美人,三分似顾恺之《洛神赋图》裙带飘逸的神仙女子,七分似曹雪芹先生笔下庄重稳妥的薛宝钗。我们不能一睹砚当年的风采,时间的轱辘车铿铿锵锵驶过后,空间凝结住旋转的飞尘,恰有一红衣女子翩然起舞,顾盼神飞,引领我们穿越千年风雪,一窥古砚真容。

砚湖在巴蜀艺博会上的参展作品:《峨眉》砚

自古笔墨纸砚为一体,若真能穿越,轮回的那年定有杏花雨。岑静的院落有青绿色的季节,正是罗幕轻寒,燕子双双飞来时。一间房舍内煮茶焚香,墨的沁香浮在澹泊的茶上,房主神色安然,用笔蘸墨在纸间游走,行云流水的线条构成似与不似的山涧与江河,旁边一台墨色砚台,幽幽散发出油墨香。我倒不是青睐墨色的石砚,但在属于自己没有界定的遐想中,这个石砚是墨色的。它古朴天然,极其笨拙,没加修饰的线条显得有些稚嫩和不合时宜,砚盘内盛着少许的墨汁。挥动着的笔、流动的墨、移动的纸和安静的砚,砚台的存在或许就只是被搁置的后方。后来宋代文人唐庚为砚台在“笔墨纸砚”经典组合中扳回一局,他说道:“笔之用以月计,墨之用以岁计,砚之用以世计……惟其然,是以永年。”意思就是说纸、墨、笔都可算“易耗品”,纸会用完,墨会磨尽,笔会用秃,惟独砚台跟随主人,经久不坏,并可以传百年、千年。

时运交错里的起伏沉沦

砚湖在巴蜀艺博会上的参展作品:《华夏九州》砚

刘熙《释名》中解释道:“砚者研也,可研墨使之濡。”砚借四方之躯,容得满腹墨,传达出了文人士大夫的急缓愁情。

“宁舍一室,不舍一石”,古之文人对砚割舍不了的缱绻情,也就注定了一句句浪漫轻柔的赞颂词。

自古以来有关砚的著作愈来愈多,如柳公权的《论研》、欧阳修的《砚谱》、陆放翁的《砚录》、苏东坡的《砚评》、苏易简的《文房四谱》等,都是比较突出的著作。这些著作和文献不仅给后人研究砚史提供了依据,还展现出文人士大夫与砚的不可分割的关系。

有这样的一种观点,所谓中国传统文化,就是贵族文化,因为只有出身高贵的人才能接受儒家文化、道家文化的熏陶。仔细想想,这种说法有一定的道理,不管是苏东坡、李白、杜甫,还是嵇康、王弼、王澄等等都是社会上流阶层人物,板着手指数数,古代文艺圈还真没几个是贫下中农,除非是家道中落或者被流放。从砚的出现到后来发展情况来看,砚在种类和造型上的变化,与那个时期的“时运”和“贵族阶层”对它们的期待有关。“贵族阶层”对砚有了新的要求,他们就不再满足于传统,要求砚台不断的变化和革新,不断赋予砚新的文化含义,以满足他们的审美情趣。

砚湖在巴蜀艺博会上的参展作品:《开天辟地》

根据记载,砚最早的存在要追溯到五千年以前的仰韶文化初期,石砚作为磨研的工具开始出现,它犹如远古时期的一个文化符号,决定着砚在中国历史文化的扬帆起航。无论是中国传统文化的重要组成部分,还是文化的传承的重要载体和促进历史文化的传播、交流的重要工具,仰韶文化时期的砚以普拙、简易的形式创造出一种与文人士大夫气息契合的审美要求,代表着中国最具代表性的、最优秀的情怀。

战国至秦时期,战乱和烟火中催生出了一种造型简单、没有雕刻花纹、外观粗糙的圆形的石盘。这个时期的砚台似乎饱受外部环境的考验,它不需要华贵繁复的外部装饰,以恰到好处的粗犷,印证诸子百家学术正盛的自然风流。1975年,在湖北云梦睡虎地秦国早期墓中,考古学家发现了石砚、研石、墨及木牍等随葬品,历史上最早的“书写砚”出现了。

时间向前来到了汉代,外国友人口中常出现“汉唐”一词,足以见得汉朝在众多朝代相比时的优势地位。这一时段砚得到了真正的运用和广泛的发展,河北沧县四庄村东汉墓出土的双盘龙盖三足石砚,安徽太和县双孤堆东汉出土的缠双兽石足石砚,安徽太和县马古堆汉代空心砖墓出土有盖石质圆形三员砚、双鸠盖圆形三足砚等,表明砚外观形状得到改变,并且伴随着简单花纹样式的出现。这时候人们不仅要求砚台符合实用功能,还要求有一定的观赏性。

魏晋时期思想界异常活跃,佛儒道三教有合流迹象,文学界新观点相继被提出。文艺圈的动态多少波及到砚台,这一时期制砚材料变得丰富和多样起来,除了有传统的石砚,瓷砚、陶砚、铜砚等出现,圆形、长方形、箕形的砚台得到广泛流传。江西、浙江、安徽、湖南、湖北等地出土文物中都发现了青瓷砚,以瓷土为胎,挂青釉,砚堂无釉,以利研磨。

砚湖在巴蜀艺博会上的参展作品:《三国》

在经历起源、婴儿期、儿童期之后,古砚接下来到了青年期。隋唐五代至宋,砚得到空前的发展,所谓砚的时运,正与隋、唐、五代、宋的社会经济和文化相契相关。唐诗宋词和宋画代表着中国文学和绘画不可攀比的两座高峰,是后人膜拜学习的对象,也是中国传统文化的风向标。这期间文人、画家艺术造诣提升到新的高度,是文化圈最有生机、朝气的时候,这也大力促进砚的快速发展。中国四大名砚,即端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚开始出现,砚材的种类达到四十多个品种。在造型上,唐朝继承发展了箕形砚,宋代则以长形桥亭卜卦砚和圆形石鼓砚为主。

蒙古族是马背上的民族,他们在统一中原后,制砚工艺却没有得到发展。这个时期的砚台似乎有着文人阶层有意避世心态,蒙着一层安于现状、抛弃张扬的特性。虽然元代并没有在推进砚的发展上有多大的功劳,但是有一点还是值得肯定的,那就是元砚造型、纹路形成了粗犷豪放、刚劲有力的艺术风格,与蒙古族崇擅粗犷强悍和英武善战相关。

砚在经历一段消沉期后,到明清时后,焕发出久违的力道,迎来它的成熟期。除石砚外,漆砚、竹木砚、瓷砚、玉砚和铜、铁等金属砚都很发达。砚在造型和和构图方面达到沉稳精练、端庄敦厚的艺术特征。雕刻手法呈现出多元化,有圆雕、深雕、浮雕和高浮雕、浅雕、线刻等。由于砚工艺之美日趋提升,文化含义浓厚,人们的关注点逐渐从砚的实用功能转为观赏性,砚的文化意义和手工之美被纳入评价标准,藏砚、玩砚、赏砚成风,并各自成谱。

道不尽,多少寓意的解读

砚从研到砚漫长的历史变迁中就凝结着中国文化的意向,用夔龙、螭龙、瑞兽、龟、凤凰、马、牛、牡丹、菊花、灵芝、仙果象征吉祥;用回纹、水波纹、祥云纹、夔龙纹、宝相花纹、緾枝纹等边饰纹样寓意着奋发进取、如意、延年益寿、神武和力量;用圆形、长方形、月牙像等具有一定吉利寓意的图案纹样,达到“图必有意,意必吉祥”的境界。在砚台上雕琢图案花纹,包含着中国文化的奥妙,藏着中国传统哲学思想元素,其中看不完的形制,说不尽的故事,解读不玩的意义和争论不休的魅力,承载着名贤高僧的大德和生命信息。

偶遇,时光停留在蜀地

砚台是一种自然美石,在大自然运作了里,吸收日月精华和天地灵气,造成它天生丽质、温润如玉的特色,给人美好的感受。地处川西南(四川西南边),滇西北(云南西北边)交界处的攀枝花盛产苴却砚,明清时期,世间就有苴却砚问世,但是后来一段时间苴却砚再次被埋没。直到1984年,苴却石产地偶然被攀枝花市民间艺人所了解,人们便开始了穿越丛林、翻越峭壁去寻找之路。1989年,苴却砚送到北京中国美术馆展览,中国著名书画家启功、黄胄、傅杰等为苴却砚赋诗题词,赞誉苴却砚为:“砚中珍品”、“砚中瑰宝”、“确中奇品”,至此苴却砚进入辉煌的时间段。

砚湖在巴蜀艺博会上的参展作品:《星空》

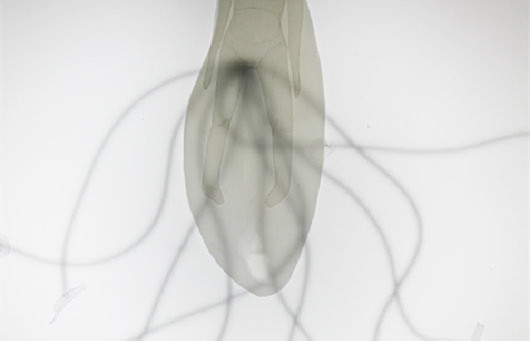

苴却砚集端、歙二砚优点于一身,雕刻集浅浮、镂空、圆雕、深雕、薄意于一体,形成了厚重浑实、明丽浓郁的多元风格。苴却砚石色紫黑沉凝,石质致密细腻,莹洁滋润,发墨如油,存墨不腐,石晶绚丽丰富,已发现的就有石眼、青花、渔脑冻、冰纹、云纹、火捺、金星、绿标等,特别是石眼,碧翠高洁、鲜活如神、形如猫眼,堪称一绝。

石眼本是为端砚和苴却砚所独有,由带核心的绿色极规则的椭圆形团块分布在砚石中,眼心周围或带晕、或有数圆环,碧翠高洁光润如玉,撒落在砚面上如月立当空,似群星璀璨,装饰性极佳,给人丰富遐想。《飞天》砚分布着六颗晶莹绿翠的大石眼,眼心周围带晕,似玛瑙灵动圆润,捧在裙带飘飞的仙子手里,灵动飞逸,超凡脱俗。《龙腾盛世》砚大大小小石眼错落布满整个砚台,瞳若星辰高洁无瑕疵,雕刻的18只龙盘旋飞腾,恰好呼应中央中国雄鸡形的版图。

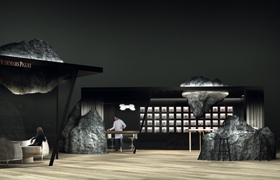

不久的将来,安仁砚湖将建立中国第一家综合性砚台博物馆,现在创建的砚台陈列室,馆内共有500余件砚雕作品,新品主要以“太阳神鸟、峨眉、都江堰、青城山、武侯祠”等四川元素进行创作,有意的让砚文化与蜀文化融合发展,让砚文化承载西蜀文化新定义。砚台有着几千年的文化历史,砚湖传承、发扬砚文化,是对历史的尊重。

我们希冀,在岁月狭窄的空隙里,偶遇一砚。那时,时光正好不慢不急……

中华美网首页

中华美网首页