有一滴泪水,仅仅是瞬间的感动,沉重得足以使人心灵阵痛。

有一种疼痛,仿佛是灿烂的笑容。暮然回首,似拥有一腔冷冷的秋风。

面对书法家朱映奇的瞬间,我呆立无语。可从他近些年来众多的书法艺术作品中,我却真真切切地读出了滴泪的感动,读出了感动的疼痛。

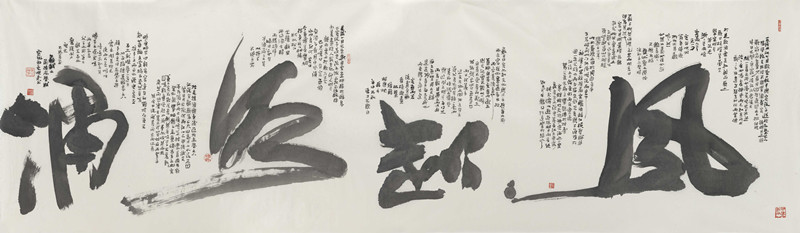

《风起云涌》52x239cm

在书法艺术创作的迢遥征途上,朱映奇仿佛是一个步履蹒跚的独行者,一步一掬汗水,一步一阙黄沙。深深浅浅,漫漫春秋的足迹,绽开春花,铺出雪霜,一路缀满了他的一窗窗黎明。

我常想,世间没有绝对之物,有些东西的低度恰恰就是他的高度。物是如此,人亦如此。朱映奇先生是个书法家,但在他的眼里,要建立属于自己的艺术语汇和个性精神实在太难了,尤以书法艺术更难,既要不践古人,又要与今人拉开距离,如何出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,自己只是一个普通的书法艺术的求索者。所以,多少年来,朱映奇生命体最基本的状态是:无论什么题材,无论大字小字,无论盈尺小品或大幅巨制,其艺术创作的追求都渴望保有一种“流水心不竞,云在意俱迟”的文人心态,氤氤一层平和散逸、古雅灵韵的文人气息。读映奇的书法作品,他的这种对待人生和艺术的追求,对古代和当代的理解,对传统和创新的认识,在其笔下均散发出浓浓的古意和淋漓的元气,又冲充满了现代的气息。一句话,映奇先生“圆润不失雄强,厚朴蕴涵飘逸”艺术风格的形成,皆得于他做人与为书的“低度”,得于他闲适、启悟的心迹与灵智。

我以为,书法艺术的独特在于它的文化性。书写的本质是思维的表达载体,书写本身未必具备文化性,各国拼音文字也讲究书写的花样与美感,但像中国书法具有如此丰富的精神文化内涵,以及书写的时代与个性特征,却是独一无二的。秦汉以后文人书写成为一种高尚行为,就因为书写者的社会地位将书法艺术提高到殿堂高度,直到以王羲之为代表的东晋士大夫的出现,书法殿堂因他们才更加辉煌。书法艺术被赋予了诸多心灵的、个性的、学养人格的素质,可以说它是艺术家心灵的一面镜子,反映了书法家的人生,因此它才具备了难以言说的艺术魅力,使人托以终生而不悔。众所周知,在古代,毛笔是唯一书写工具,以艺术写为职业者大有人在,如寺庙写经人、官府书吏,读书人更要熟练书法,他们中不乏技艺精熟者,但人们仍推崇卓越的书家,如隋唐的欧虞颜柳,宋代的苏黄米蔡,明代的文(征明)祝(枝山)董(其昌)陈(继儒)等,堪称时代娇子。这说明书法的精义不仅仅是技艺的娴熟,而是文化内蕴的深厚,是思想情感的丰富博大,是艺术家突出的个性风范。

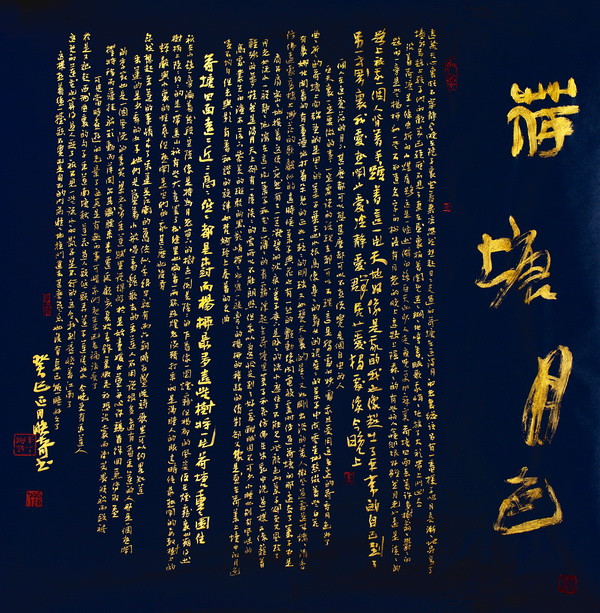

《荷塘月色》

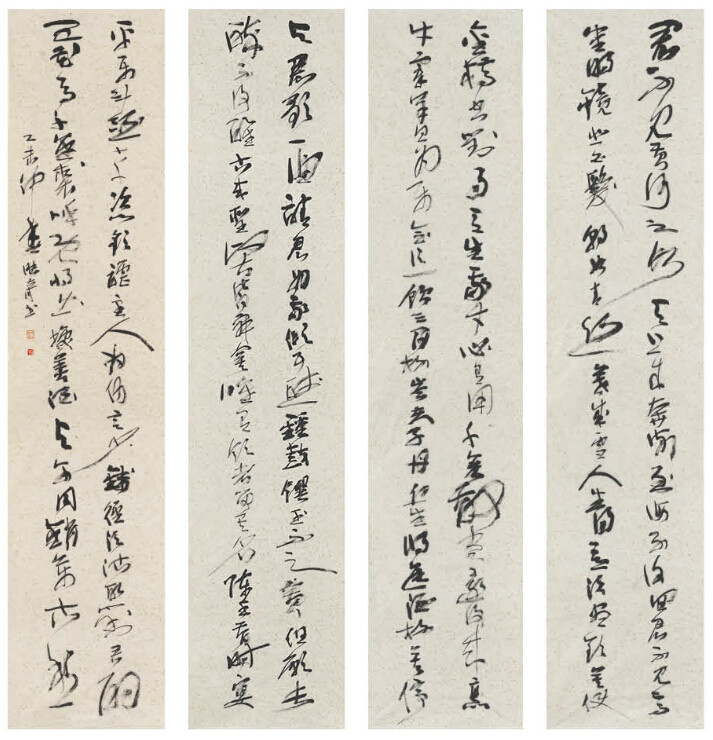

我读《朱映奇书法作品选》,一个深刻的感悟是:中国书法是人类文化中最为独特且具魅力的艺术种类,蕴藏着巨大的创造力,映奇先生是深谙其文化特征的,他的书法艺术创作是靠创造和征服而存在的。许是其从中学时代就把笔临池,苦修三十余载,故积学功深,技进乎道,结字雍容严谨,用笔沉厚遒劲,寓圆于方,寓放于敛,每于规矩中见豪情,在儒雅中见气岸,不趋时,不作态,尚内美,无习气,虽非尽善尽美,却自有阳刚中和之气充乎其间。我十分喜爱映奇创作于丁亥年初冬的行草(四條屏)杜甫之《饮中八仙歌》:“知章骑马似乘船,眼花落井水底眠。汝阳三斗始朝天,道逢麹车口流涎,恨不移封向酒泉。左相日兴费万钱,饮如长鲸吸百川,衔杯乐圣称避贤。宗之潇洒美少年,举觞白眼望青天,皎如玉树临风前。苏晋长斋绣佛前,醉中往往爱逃禅。李白一斗诗百篇,长安市上酒家眠。天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。焦遂五斗方卓然,高谈雄辨惊四筵。”杜甫的诗中栩栩如生地描绘了八位在嗜酒、豪放、旷达诸方面彼此相似的酒仙:诗人贺知章、汝阳王李进、左丞相李适之、名士崔宗之和苏晋、诗圣李白、草圣张旭、布衣焦遂。全诗情调幽默谐谑,色彩明丽,旋律轻快、情绪欢乐,诗中人物性格同中有异,异中有同,多样而统一,构成一个整体。书法家朱映奇的这件四條屏草书作品,胸中之气诉之书法,跌宕起伏,苍古浑劲,隽逸薄发,气韵生动,奔放中见法度,古拙中见先机,它既是艺术家内在情感的发挥和自我的表达,也是艺术家日积月累的个人修养,特别是书法休养在创作时的激情爆发与自然流露。

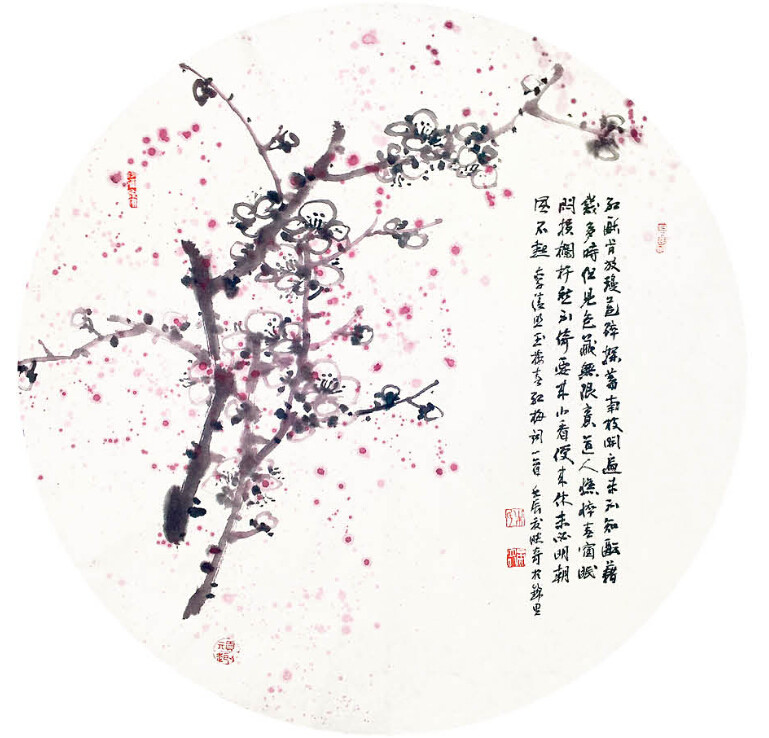

《将进酒》136X34cmX4

王国维《人间词话》有云:“无我之境,人惟于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。”心动则生情,心静则忘我。如果是“从来无一物,何处染尘埃”那样的禅意、心情,所观的景物则无不平和悠然。这样的“无我之境”只能当人平静下来,心绪安宁的时候才能望见。此时心无所想,已不知我之所在,世间所谓的怅惆、抑闷、欢欣、落寞,都已与我无干。这就是“无我之境于静中得之”的含义。当人心绪不宁之时,此时或惆怅、或悲抑、或欣喜、或伤感,而世间万象,则无不染上浓重的感情色彩。我喜则境跃然,有若“红杏枝头春意闹”;我怅则境深远,有若“断鸿声远长天暮”;我愁则境黯淡,有若“佇倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际”;我慨则境广阔,有若“楚天千里清秋,水随天去秋无际”;我惘则境迷离,有若“雾失楼台,月迷津渡”;我悲则境凄冷,有若“料得年年肠断处,明月夜,短松冈”。总而言之,在情感激荡、意绪纷扰之时,诗人笔下就会呈现有强烈感情色彩的“有我之境”。书法艺术创作同出一理。我读《朱映奇书法作品选》,同样有着一种王国维上面所说之“无我之境”与“有我之境”的认识。你看映奇行书联“寒壁红梅雪中傲,而落红尘梦已醒”和行草李清照《玉楼春•红梅词》,其意境让人觉得悠然、优美,那是一种“无我之境”;你看映奇行书“虎跃龙潭”和杜甫《茅屋为秋风所破歌》,其意境宏阔、壮美,那是一种“有我之境”。作为一个评论者,如何总结艺术家的书法艺术创作实践,当是一项十分严肃的命题,它既肩负艺术创作发展的重要职责,肩负培养、发现众多艺术家、引领创作新潮、帮助艺术鉴赏等多方面使命,又担当昭示艺术创作上的新动向,预示艺术创作上的新趋势,认真探询艺术家的优势与欠缺的必不可缺的责任。我辈学养欠丰,不能完整、全面且又准确地评析朱映奇先生的书法艺术风格,然却可以担当起一个评论者的职责,向读者介绍一个真实的书法艺术家。同时,亦有充分的理由渴望书法家书艺精进,更上层楼,不断继承中华书法艺术的精华,葆有“流水心不竞,云在意俱迟”的心态,真正“用平和的心态、清新的笔墨、优雅的格调,唱出那来自远古美丽而动人的乐章”,取得更多卓著的成绩。

是为序。

二零零九年七月十九日于蜀都诗梦书斋

本文刊登在《中华美术报道》第0023期(2015年8月17日)

作者:马安信

中华美网首页

中华美网首页