在本期栏目中,我们带你走进方所位于乡村的第一家书店。与其说是书店,不如说是方所在乡村开启的全新文化布局。带有极强城市基因的美学空间如何与乡土共融?而美学经济又会如何引领乡村发展?

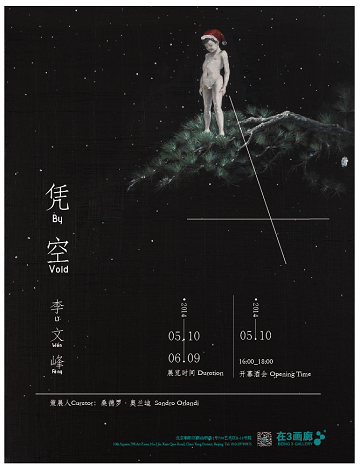

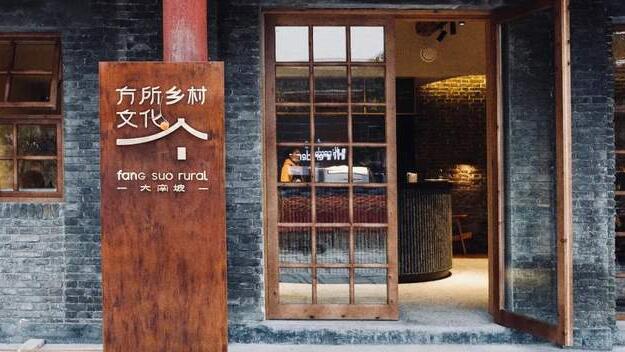

方所乡村文化·大南坡

从“煤矿重镇”到“美学重镇”

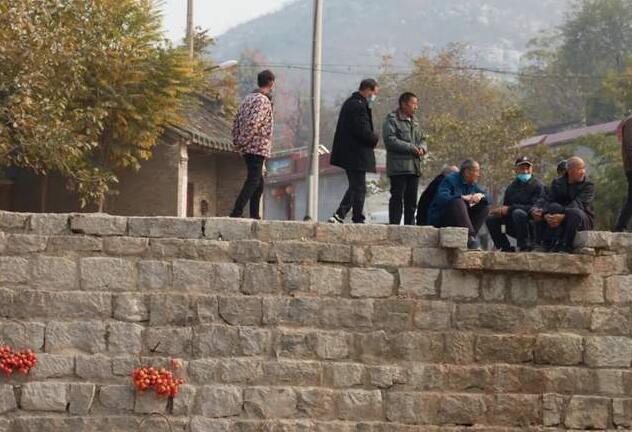

方所第一家乡村书店所在地位于河南省修武县的大南坡村,这是北方的一个普通乡村。入秋,整个大南坡村到处都是黄橙橙的柿子树,与绿油油的冬小麦和厚重的黄土坡形成一幅素朴而动人的画卷。

大南坡村在上世纪70年代,是远近闻名的煤矿村、富裕村。90年代后焦作市煤矿经济下滑,在“黑转绿”促进乡村新面貌后,大南坡煤矿被关停,致使村子唯一的经济命脉被掐断,一度没落为省级深度贫困村。

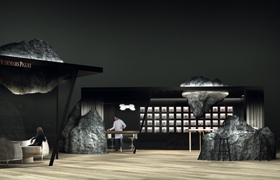

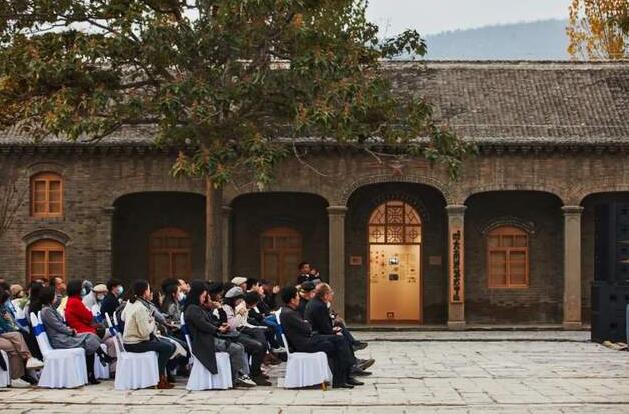

2020年,大南坡计划在原大队部旧址建筑群的基础上进行改造,这是一组保留比较完整的80年代砖木结构建筑群,由地形高差不同的三组院落组成。

方所乡村文化处于这组建筑的中心位置,成为几个建筑之间联系的枢纽。原先与主院仅有一部户外楼梯作为垂直交通的下沉院,通过新建的餐厅平台及连廊,有效串联了书店咖啡厅、工销社、餐厅及艺术展厅,增加了整体建筑群的可达性。

这种混搭,首先是让人觉得有些格格不入,毕竟我们已经太习惯于乡村先入为主的印象,同时又让人感到惊喜,沉寂的乡村呈现了更多新奇的活力。

乡村该呈现怎样的文化业态?

长桌后是图书的陈列区域。书的选品依然延续了方所一直以来重艺术与设计的风格,《当代艺术20讲》《文艺复兴人》等畅销书赫然在列,同时也陈列了新锐艺术家、设计师的最新著作,比如《nendo经典设计集》《星体艺术史》等等。除了这些,比较特色的是在核心区域呈现了一系列以“豫地忆往”为主题的和乡土有关的图书,如《河南古建筑》《黄河》等。

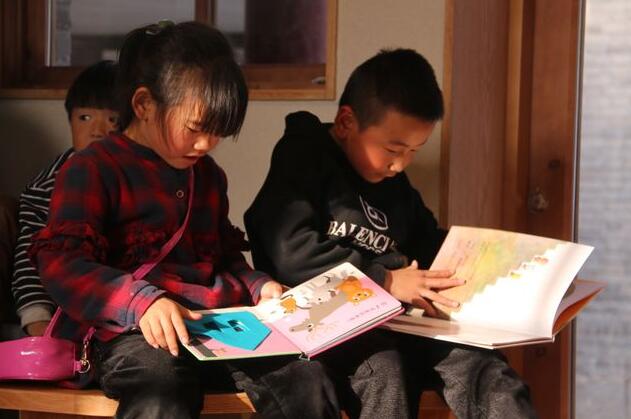

整个图书的板块分为售卖部和借阅部。借阅部选书更贴近当地需求,为本地村民,尤其是村内完全小学的师生,提供图书、音像、有声读物的阅览和外借服务,让乡村里的孩子也从小有机会接触到美学教育。

咖啡厅的左侧是一个小型的展览区域,伴随开幕展出的是“书间琳琅—文人书房画展”,这些画作来自于书评人、作家绿茶先生疫情期间的创作。

从2020年2月22日,绿茶先生开始了“朋友圈画书房”之旅。通过微信,向朋友们要来书房照片,虽然对着照片总让他觉得不真实,但是通过一轮画下来,他逐渐适应了看图绘画,有时候,还加入很多自己的想象,甚至把书房中的不同细节拼合在一起。

白岩松、陈晓卿、许知远、罗雪村、熊亮等文化名人的“书房”在同一场域汇聚,虽然他们的身份、背景不尽相同,但是对于书的热爱却始终一致。

据方所创始人毛继鸿介绍,未来方所大南坡的展览会围绕两个方向展开:一是探讨当下文学与艺术领域的新思潮;第二是以乡村为出发点,邀请一些艺术家和作家做与当地有关的驻地创作。

整个方所乡村文化·大南坡占地约245余平方米,虽然不大,但比较完整地呈现了一个文化空间的复合业态。

未来这里的目标是成为发掘与展示乡村文化的窗口,并通过一系列选品和活动策划,探索中国的乡村生活美学,同时也成为连接村民、游客、文化创意工作者的纽带。

乡村——未来的美学实验场

在城市耕耘多年的毛继鸿,已经熟知城市商业体的一套运营逻辑和模式。但在谈到乡村时他坦言,不能用所谓城市的商业模式来思考问题,“它的社会意义跟探索性、实验性,比按照财务指标来讲更有效”。

谈及“进军”乡村,毛继鸿表示并非临时起意,早在五年前他就造访碧山,并被左靖所做的一系列乡建项目而感染,同时加之修武县政府在美学领域的大力投入,也让他十分看好乡村在未来的发展潜力。从大南坡项目的酝酿到实施只花了三个月左右的时间。

相比较方所给乡村带来什么,毛继鸿更强调土地带给他的启示。“经过四十多年的改革开放,中国整体经济已经很发达了,但城市与乡村仍然是发达与落后的对立关系。经历过这段时间的实践,我反而会发现乡村对我们来说更有帮助。”

由于这次合作,方所的很多同事第一次来到河南,并与当地的村民协同工作,在村民家吃饭,与村民一起归置书店,直到书店的落成。“通俗讲,它有点像个文化站,我也希望我的员工、我的同事愿意去乡村,有机会去接触土地,跟老百姓打交道,还原到真正的人文、文化。”毛继鸿说。

近几年,毛继鸿觉得自己越来越感受到乡土的重要。在他看来,不管是去全球化、贸易战、民粹,包括今年的疫情等等一系列问题,城市越来越难以给到营养。但同时,他也见证了身边一批人回到乡土,寻找到更鲜活的创造灵感和更健康的生活方式。

也许是此前做设计师的经历,让他特别专注于观察具体的事物细节,也十分期待于即将在乡村开启的这场“实验”。

“一个是美学领域。你怎么把在地材料用在现在的生活当中,或者说乡村本身的审美应该是什么样子?我觉得我会更多从设计师的角度去思考问题。”

“另外一个实验,我觉得乡村的整个机制跟艺术,跟人文形态,跟物种多样性,跟可持续性的发展思维是吻合的。”

乡村与城市虽然是两个不同的空间和场域,但在毛继鸿眼中并不矛盾。就像他是书店主理人和服装设计师的同时也是电影的出品人,但从始至终的是对文化的投入和热情。

由方所投资的《掬水月在手》于今年上映,在由疫情导致的普遍焦虑的当下,叶嘉莹先生的诗歌如春风拂面般予人慰藉,一时之间成为媒体热议。此片也斩获了全国艺联纪录片票房冠军。

“从做服装到方所,在外界看来跨度会比较大,中间的(过渡)你觉得有一个明确的契机吗?”我问道。

“没有,它就是我的生活。”毛继鸿回答。

“就像是艺术与商业,这在大家看起来是矛盾的,其实是统一的。当你的矛盾性越大,兼容的宽度也会越宽。特别是现代社会,当互联网新技术、AI等等出现之后,人本身在挑战自己的兼容性,跟处理复杂问题的能力。在不断的实践中,人建立起来的创造力、应变能力,包括对于文化本身真实的态度才是很多事情的动因。”

来源:网络

注:本网媒体发表的所有内容,均为原作者观点,不代表中华美网的立场,也不代表中华美网的价值和判断。

中华美网首页

中华美网首页