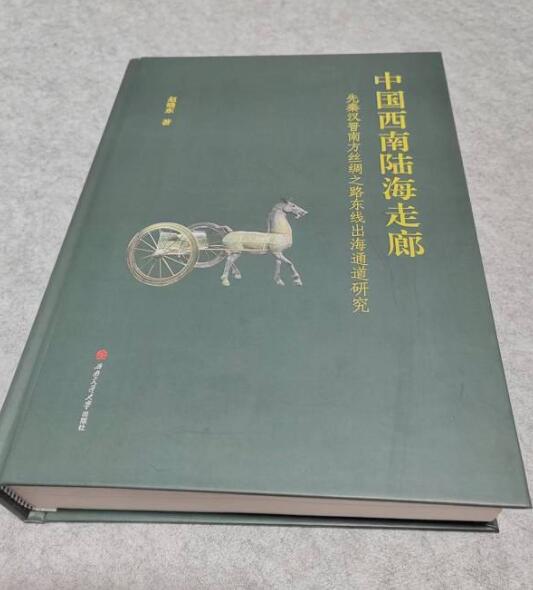

《中国西南陆海走廊:先秦汉晋南方丝绸之路东线出海通道研究》出版发行。 资料图片

泸州市文化研究中心主任赵晓东。陈世松/摄

四川省社会科学院研究员、四川师范大学巴蜀文化研究中心教授段渝认为,南方丝绸之路陆海通道的研究是一个学术界着力不多但研究前景十分广阔的课题。赵晓东《走廊》一书以中国西南陆海走廊为题进行了深入细致的研究。该书的一个主要特点,是将考古资料、文献资料与田野调研资料相结合,因而提出了若干尚未引起学术界重视的新问题,获得了若干新认识。例如,对于沱江在南方丝绸之路中的重要性问题,作者从流域历史文化的视角,结合人物古迹故事等给予重点讨论,予以高度评价,重塑了沱江通道的历史,增进了对于沱江通道历史价值的认识。又如,从海路登陆向北进入巴蜀地区的舶来品,是南方丝绸之路陆海互通的重要证据,一般论著对此讨论不多,该书引证大量考古资料、文献资料尤其实地调查资料对此进行了深入考察,丰富了学术界的研究成果,亦有重要的学术价值。

在西南大学历史地理研究所所长蓝勇看来,《走廊》有四个很突出的特点,有的也是有开创的亮点。第一,提出了一些学术话语或学术研究空间,如书名的“西南陆海走廊”、沱江通道等。第二,善于用一些政治、经济、文化问题为入口去深入研究走廊文化,如分别从物质文化器物、族群分布、行政设置、河流运输、军事战争、盐铁生产与贸易等来透视走廊文化。第三,花费七年时间,在川、渝、滇、黔、桂五省做了大量实地考察。应该看到,以西南走廊为主题对黔、桂、粤三省的田野考察,前人做得并不多,故考察报告很有价值。第四,全书近400幅相关照片和十多幅地图(示意图)支撑学术研究,显现了此书拥有现代学术的表达意识。

《走廊》一书把西南古人类遗迹、古民族生活迁徙、古方国迭变、古城邑布局、古文物分析、古水陆道功用、古军事利用、小语种语言分布、古文化孑遗等方面作了详细梳理和实地印证,再证诸各类文献,详实推论经过泸州、安顺、泸西、剥隘、百色等节点,进入番禺(今广州)、合浦等南海海域,不仅先秦汉晋时期有网络状道路勾连期间,而且学术上应该定义为南方丝绸之路东线,同时也是彼时中国西南的出海通道;而之前论证成立的经过宜宾、昭通等节点到达缅印的道路,应该改定名为中线。此一探索思路为南方丝绸之路的研究拓宽了更为广阔的空间。

据介绍,《走廊》在编撰过程中得到了沿线城市相关部门的大力支持,还得到了蔡美彪、李学勤、胡昭曦等诸多前辈学者的精心指导。该研究改变了我国在南方丝绸之路东线道路走向这个领域的研究中专业著作匮乏的状态,进一步搭建了南方地区关于古代民族迁徙、商贸往来、文化交流、道路交通走向的理论框架,为今后进一步研究南方丝绸之路东线奠定了重要的先行基础。

( 作者:赵徐州 曾江)

END

中华美网编辑/燕语

中华美网首页

中华美网首页

提交